数あるガウディ作品の中でも最も完成度が高いとも言われるのがカサ・バトリョ。

ここではバルセロナのメインストリートに建ち海をイメージしたと言う建物を徹底的に解説していきます!

目次

概要

バルセロナのメインストリートであるパセジ・ダ・グラシア通り沿いに建つカサ・バトリョの歴史は、1877年に建築家Emilio Sala Cortésによって建てられた建物をその当時、繊維業で財をなしたD.Josep Batlló i Casanovaが1903年に購入したことから始まります。

当時のバルセロナでは「目立つ家」が富豪のステイタスシンボルだったこともあり、それまでに無い個性的な改装を求めガウディに依頼したのが1904年。

5階建ての建物の地下1階と地上6階、そして屋根裏を増改築し2年後の1906年、ガウディが54歳の時に完成させた集合住宅がこのカサ・バトリョです。

@

ガウディが完成させた当時から、別名「骨の家」「あくびの家」とも呼ばれる、ユニークな外観の建物も長い間、個人所有だったため未公開でした。それが初めて公開されたのがガウディ生誕150年にあたる2002年のこと。

尚、2005年にカサミラ、サグラダ・ファミリア、グエル邸などと共にアントニオ・ガウディ作品群の一つとして世界遺産に登録されました。

ちなみに現在のカサ・バトリョの所有者は、地元バルセロナの企業で世界的に知られた、あの飴玉のチュパチャプス社となっています。

|

【バトリョ家】絹織物の製造業者の息子として生まれたジョセップ・バトリョ。1884年に繊維業を営む同業者の娘と、いわゆる政略結婚により更に資産を増やしその財力を使いバルセロナのメイン通りにこの邸宅を建てました。 |

| 彼の同業者仲間としてガウディが建てた「カサ・ミラ」のオーナーのペレ・ミラ、並びにガウディの大スポンサーだったエウセビ・グエルがいます。当時は繊維業が現在のIT企業と同じく何よりも儲かる商売でした。 | |

デザインの起源

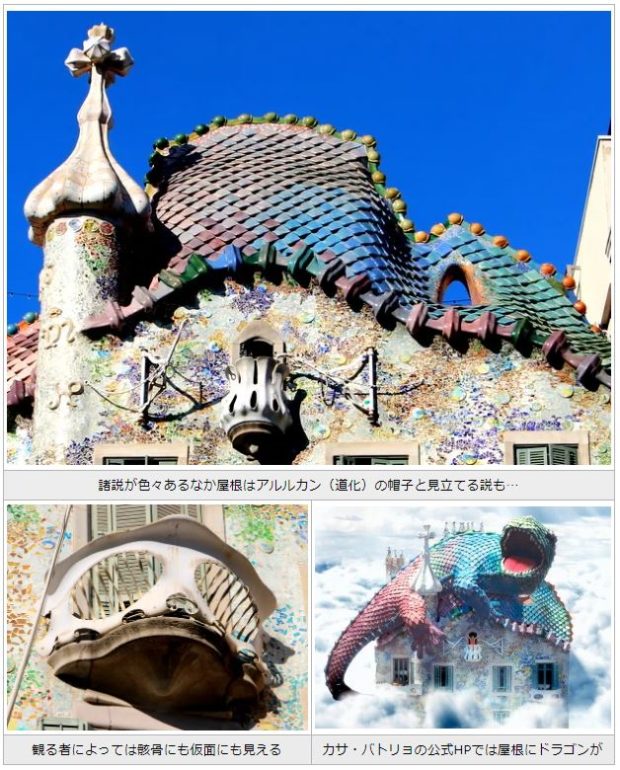

ところで、この建物の屋根の造形には諸説があるのをご存じでしょうか?

①カタルーニャの聖人サンジョルディの伝説にちなんで、ドラゴンに見立てている説。

石柱が骨、バルコニーが骸骨に見えるので「骨の家(Casa dels Ossos)」とも呼ばれドラゴンの犠牲になった人たちの骨を表していると言う説。

@

②屋根をアルルカンの帽子に見たて、バルコニーは仮面、ジュゼップ・マリアジュジョールの手に寄る様々な色の破砕タイルが祭りの紙吹雪を表しているとする謝肉祭説。

③外側の外壁を含めて海をイメージしている説。

@

個人的には壁面が太陽の陽を浴びてキラキラ光っているのがバルセロナの海に通じるところがあり③の説を採用したいと思いますが、カサ・バトリョのHPで屋根にドラゴンが乗っているのを見るともしかして①の説が有力かも知れません。

ちなみに、ガウディ自体が生前あまり多くを話さなかったこともあり、記録が殆ど残っておらず一体何をモデルにしたか、イメージにしたかは実際は誰にも分からず。

ガイドブック、専門書にはまるで真実の様に多くのことがそこに書かれていますが。専門家と呼ばれる人がこうであろうと勝手に想像したものです。

あのサグラダファミリアですら、本当のモデルは何だったのか実は未だに分かっていません。

もしガウディが生きていて本当の意味を話てくれたら、その多くは全く別の解釈だったと言うのも十分ありえます。

|

【ジュゼップ・マリア・ジュジョール】建築家でアントニ・ガウディの協力者として家具デザインや絵画などの分野で才能を発揮した総合アーティスト。「彼はあなたの助手か?」と聞かれた際に「助手ではない兄弟だと」答えたと言う逸話も残るほどガウディの信頼が厚く正に右腕と言う存在でした。 |

| ガウディの裏方とし、顔に似合わずその天才的な色彩感覚はこのグエル公園のモザイクに遺憾なく発揮され、非常に大きな役割を果たしました。 | |

外壁のテーマは海

屋根については諸説があると言いましたが、建物全体のテーマはと言うとずばり「海」と言う事でこれに関してはほぼ間違いないようです。ここではそれを前提に解説していきます。

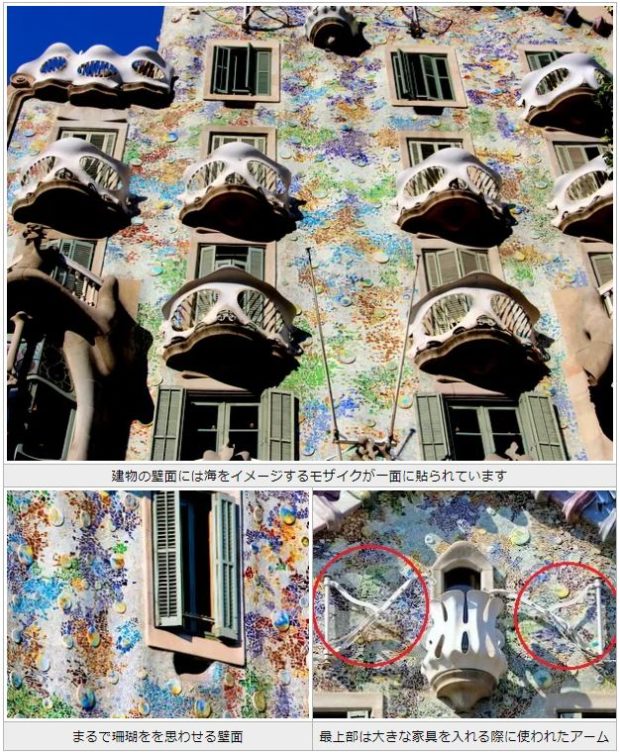

まず、ファサード(建物正面)は海面のように波打ち、その表面には青を基調としたトレンカディス(破砕タイルのモザイク)に加え、ガラスの破片も同時に大量に使うことによって壁面全体がキラキラと輝くまるでサンゴ礁の海を表現しています。

建物の最上部にある小さな穴は屋根裏部屋の窓で、その左右横にある2つの鉄のアームは大型の家具を入れる際に滑車を取り付けてクレーンの様に使った昔の名残。

また、その間にある小さな窓と白いチューリップ型囲いは屋根裏部屋のバルコニーです。

トレンカディスとは?

カタルーニャ語で破砕タイル又は破砕仕上げ全般を指す言葉です。

元々は降雨から壁を保護する目的に始まり、次第に装飾するために利用され一種のモザイクとして使われました

。低費用にも関わらず高い装飾効果を生むことから、ガウディは特に好んでこの技法を使用。

様々な色のタイルやガラスの組み合わせは無限とも言われ、作る上で一番重要なのは色彩感覚。

ガウディは自ら大通りの歩道に立ち、制作にあたっては職人達に細かな指示をしました。

骨の家

次に建物の下部を見ていくと、まず目につくのが開口部が異常とも言えるほどに大きな窓。

ガウディは改装するにあたり可能な限り陽の光を取り入れるため、元々あった2,3階部分の外壁を大胆に取り壊しました。

建物の端から端まで広がり波打った窓枠その上部を見るとちょうど、それはコウモリが羽を広げた様にも見えます。

ちなみに、このデザインは当時バルセロナに住む人々に大きなインパクトを与え、その芸術性が分からなかった市民からは賞賛よりもむしろからかいの対象となり、大きな窓の姿から「あくびの家」とか、また人によっては窓に並ぶ石柱のその独特の形から「骨の家」などと揶揄しました。

|

【2階は建物のオーナー】 現在は無くなりましたが、かつて習慣としてバルセロナの街の古い建物に共通していたことがあります。それは2,3階の窓が他の階より広かったり出窓だったり、またバルコニーが大きかったり。取り敢えずそこが建物で一番豪華に作ってあって、その理由はと言うと建物のオーナー家族が住むフロアー2階と上階に住む借家人との差を強調する差別化するためのものでした。 ところで日本人には理解できない点が一つあると思いますがどうでしょう |

||

| 富豪と呼ばれるお金持ちが自分だけの一軒家に住まず、家の上の階を煩わしいはずの他人に借家として貸すのか?

と言う疑問が沸くかと思いますが、それは法律でバルセロナ市内の中心には土地の有効利用の観点から、当時から一軒家の建設は許可されていなかったからです。 なので別に家賃が欲しかったと言うわけでは無く、法律の縛りの中でそうなったわけです。 |

|||

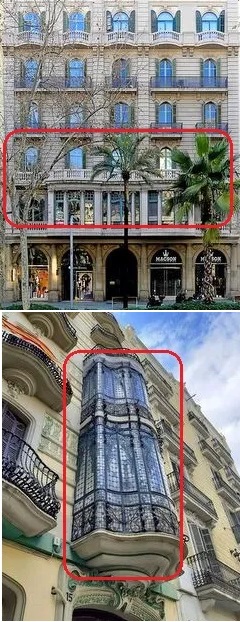

不協和音の一画

壁を接して真横に並ぶカサ・アマトリエールと少し離れてカサ・リェオ・イ・モレラ

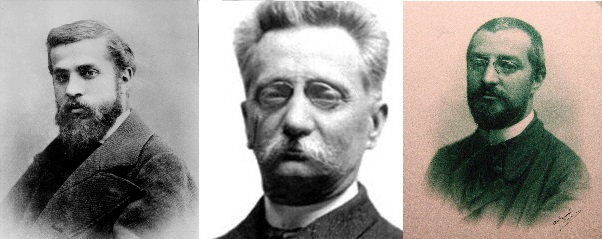

ところでグラシア通りのこの一画には、カサ・バトリョを始め左横にはカサ・アマトリェール、またその左にあるのがカサ・リェオ・イ・モレラと言う当時のモデルニスモを代表する3大建築家(写真左からガウディ、モンタネール、プッチ・カダファルク)によって作られた歴史的建造物が100メートル程の距離に横一列に並でいます。

ここは、三者三様に異なる建築を一度に観賞することができる稀なスポットですが、その統一性の無さにより建築好きの人達からは「不協和音の一画」と揶揄されてもいます。

と言っても特に三人が仲が当時悪かったと言うような記録はありませんし、年上のモンタネールは建築学校ではガウディの先生でもあったので多分大丈夫だった、かと..。

ちなみに、実際に見比べてもらえれば分かりますが三人の中で他二人にはない全く別次元の個性を放っている人、それは間違いなくガウディです。

【不協和音とは?】

@1. 二つ以上の音が同時に出された時に、全体が調和しないで不安定な感じを与える和音。

@2. 人間関係の場合、心を合わせて仲良くせず不調和となっている様

|

【カサ・アマトリエール】★★★☆☆ チョコレート製造を生業としていたアントニ・アマトリェール…. |

|

【カサ・リェオ・イ・モレラ】★★★☆☆ バルセロナ市の目抜き通りパセジダ・グラシア通りに位置する…. |

見学スタート

ここでは一般的なチケット、Blueチケットを利用しての入場から見学ルートにそって、徹底解説していきます。

尚、3種類ある入場チケット、それぞれの比較は以下の記事。

また、チケットのオンライン購入は以下の記事をご覧ください。

入場

入り口でのチケットチエックの後、オーディオガイドが渡されます。

その際に言語を聞かれるのでジャパニーズと言うと、日本語で聞けるようセッティングしてくれます。

ここのオーディオガイドはサグラダファミリアやカサ・ミラなどとは違い、専用のスマホを利用したオーディオ+ビジュアルのハイブリッドタイプ。

ハイテク仕様のオーディオガイドは、もちろん使い方も簡単で見どころ毎に振られてる番号があるので、その前に立って書かれている番号を押すと音声ガイドと共にアニメーションがスマホに写しだされます。

2つの階段

オーディオガイドを受けとり先へ進むと右手に階段、左手にもう一つの入り口が見えます。

これは、この建物のオーナーのバトリョ家と上階に住む借家人(店子)の入り口が、それぞれ独立しているからです。

また、バトリョ家の入口横には管理人の小部屋があり、その右手には掃除用具などを入れる収納スペースとして物置が配置されています。

ちなみにそこには特別にあつらえた専用の縦長楕円形の扉が2つあって、ただの物置にも一切手抜きしない、さすがはガウディといきなり感心させられます。

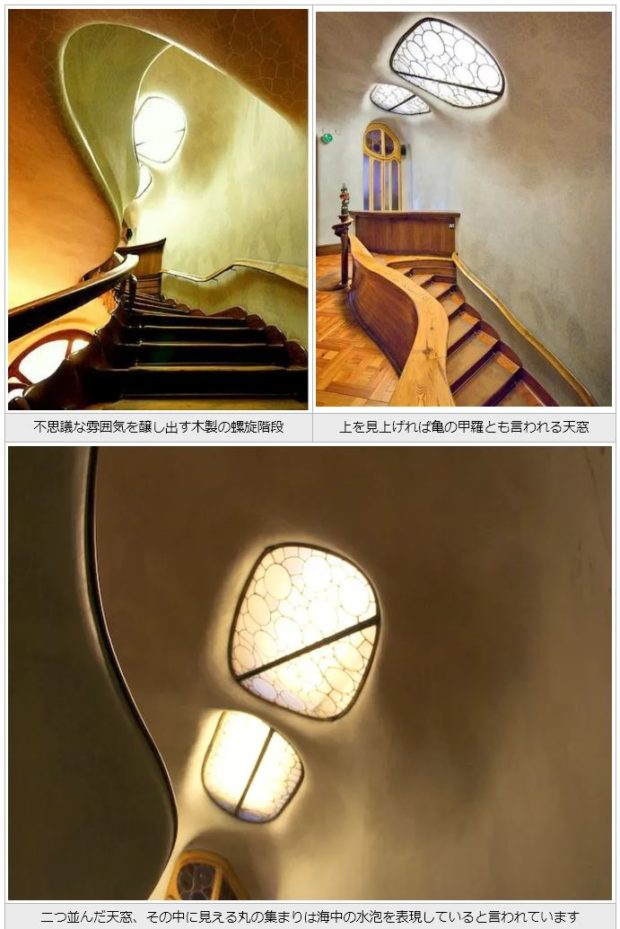

次にバトリョ家の入り口を中へ進むと、まず目に入るのがケロヨンを思わせる不気味な置物。そしてその横の木製の階段の手すりの下に通称ドラゴンの背骨と呼ばれる波打つ板が見えます。

これは、手すりの間から幼児が落下するのを防止するためのものです。

さてここからいよいよ、カサ・バトリョの内部見学が始まりますが、注目して頂きたいのはこの先にある直線を排した曲線の世界。

そう、いよいよガウディー・ワールド第2部の始まりです。

螺旋の階段を上がっていくと、頭上に見えてくるのが天窓。

これは日中、建物中央吹き抜けのパティオに降り注ぐ太陽の光を、本来最も暗くなるこの空間に取り込むようにしたものです。

楕円の窓枠はトネリコと呼ばれる木を使ったもので、テーブルや椅子などの制作にもガウディはこの木材を好んで使いました。

さて、階段を登りきるといよいよ住居になります。。。

|

【トネリコ(西洋トネリコ)】 ガウディが愛したこの木は、スペインからロシアにかけて自生する木で成長が早い上に、用途の広い材木で昔から重要な資源として建物の柱、木工品など多岐にわたって利用されてきました。その特徴としてはトネリコの材は固く丈夫で耐久力がある上に曲げやすく、初期の飛行機のフレームにも使われた程です。 |

暖炉には仕掛が..

階段を上がって最初に目にするのが「暖炉の部屋」と呼ばれるものです。

ここは、屋敷のオーナーのバトリョ氏の執務室として使われていましたが、ガウディはここが下の入り口から階段までのパブリックスペースと、この部屋の奥にあるバトリョ家のプライベートスペースへの移行空間として位置付け、その様な役割を与えていました。

部屋を見ていくと壁一面に施されたモザイク模様には金箔が使われていて、まるで秀吉の黄金の茶室かと思わせます。

ただし、ガウディが作っただけあって成金の悪趣味とは程遠く、スペイン南部で取れるコルクが壁一面に貼られているのかと思える程シックなものです。

ところで、この部屋の暖炉に注目して下さい。暖炉と部屋を壁に埋め込んでしまうと言う発想は、その奇妙なキノコの形と共に理解し難いところですが、逆にこれこそガウディらしいと言えるでしょうし、きっと何らかの意味を秘めているとも取れます。

更に両脇の木製のベンチをよく観察すると、片側が2人掛けで反対側が1人掛けと変則的になっています。これには理由があって、暖を取ることはもちろんですが昔は同時に一寸した談話室にもなっていて、時に閉ざされた小さな空間で年頃の男女が2人きりになることもあり、その際は間違いが起きる心配もありました。

そんな時のために暖炉を挟んで向いのベンチにお目付け役の女中が座る、そのための1人掛けベンチでした。

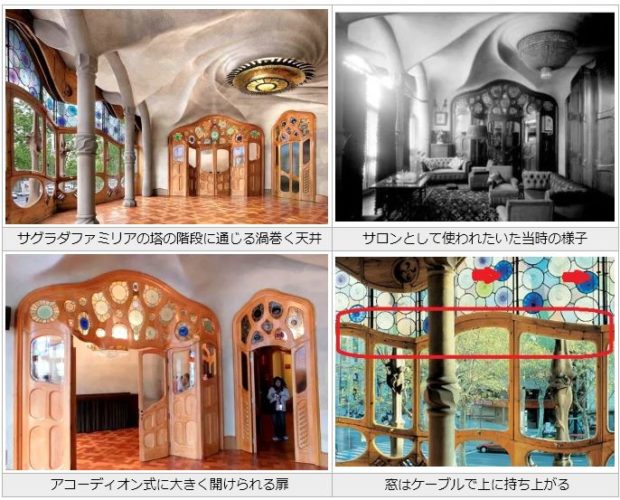

サロンを分ける扉

「暖炉の部屋」を次に進むと、今度はこの家のサロンです。

グラシア通りに面した大窓の外には骨にも例えられているバルコニーの柱、採光がとれる大きな窓、水玉模様の丸いステンドグラスは海水の飛沫を表現しています。

実際ステンドグラスを通して差し込む太陽の光は、まるで海面を反射するようにキラキラと輝いています。

ところでこのサロンの左右にある扉。

これは普段は独立した部屋として使っていますが、必要に応じてアコーディオンの扉を全開してつなげ、一つの大きなスペースにすることで親しい友人などを招いてパーティなどの社交の場として利用する為のものです。

日本でも田舎の旧家にはまだ少し残っている冠婚葬祭の際に開け放ち一つの大広間として使う襖、それと同じ役割をこのドアはしていました。

あくびの家と、揶揄されるほどの他のバルセロナのどの家にも無かった大きな窓、この窓にもガウディならではの工夫が施されていて実はこの窓、普段は決して開けられることは無いのですが実は開きます。

また、その開け方も独特で左右にではなく上に開きます。近づいてよく見ると各窓には窓を持ち上げるケーブルが付いているので、見学の際はそれを確認してみて下さい。

ところで、大通り側にサロンを配置するのは太陽の光が一番入ると言う事もありますが、それ以外にも大きな意味があったのをご存じですか?

それはバルセロナの一番のメイン通りであるグラシア通り、そこに建つ贅を尽くした目立つ屋敷はその前を道行く人達からの羨望の眼差しで見上げられていた場所でした。

そんな前を通る庶民を上から優越感を持って見渡すサロンこそが、当時のブルジョア階級の特権・意識が現れている場所でもありました。

ただ、そう言う貧しい意識とは別の世界にガウディがいたことは間違いなく、次の彼の晩年の言葉がそれを如実に語っています。

「私の親友たちは死んでしまい私には家族も客もいないし、財産もなにもない。だから私はサグラダ・ファミリアに完全に没頭できるんだ」。

お金は持っていても煩悩から逃れられずその塊となっていたブルジョアと、全く別次元の生き方をしていたガウディ。

後年、ガウディが金持ち向けの住宅を一切作らなくなった理由の一つがここにあります。

|

「サグラダファミリア」★★★★★ 世界屈指の人気観光スポット見所を、ガイドブック以上に詳しく徹底解説。 |

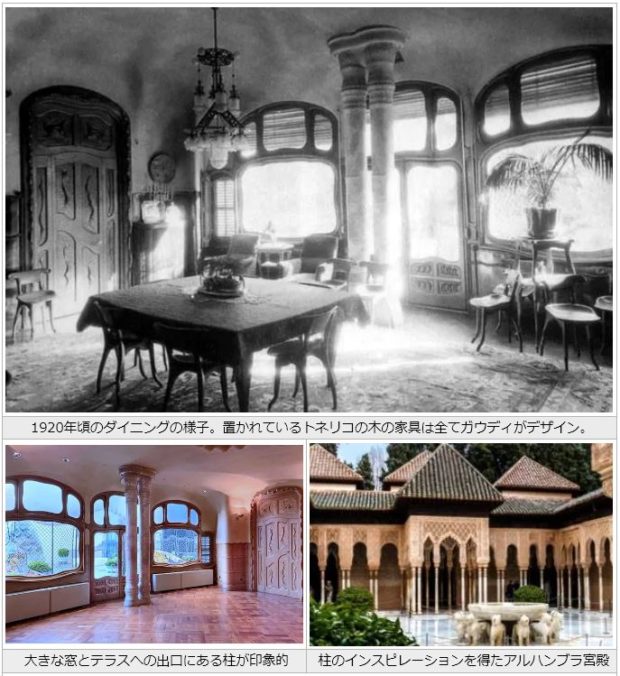

ダイニング

友人知人などを招いて、社交の場としても使われた大通りに面したサロン。

それとは打って変わりダイニングルームは建物の一番奥に位置したせいもあり、外からの雑音も無くここが家族の本当の意味での完全プライベート空間でした。

尚、ここから廊下を介して使用人の部屋とつながり、また小腹が空いた時などでも使い勝手が良い様に2つの寝室がこの両脇に位置しています。

さて、このダイニングルームの特徴としては、可能な限り太陽の自然光を取り入れるために作られた大きな窓。

そして、100年前にデザインされたと思えないパステルカラーのモザイクの柱。

この珍しい二本で一対となっている柱は、グラナダのアルハンブラ宮殿にあるライオンの間にそのインスピレーションを得たと言われています。

次に、もう一つの特徴は天井にあるミルククラウン。

ミルクに一滴落としたときに水滴の跳ね返りできる王冠。

ここではそれをを天地逆さまにデザイン化し天井の装飾に取り入れ、住居として使われていた頃はその中心に照明のランプが吊られていました。

|

米国のエジャートンがストロボを数千分の1秒単位という高速で制御することによりミルククラウンの撮影に世界で初めて成功したのが1931年。 |

| ガウディがカサバトリョを作ったのが1904年ですから驚くべきはその27年前には誰もが見逃してしまう様な日常のほんの一瞬の現象にガウディは既に気付いていて、建築デザインに大胆に取り入れていたと言うことです。 | |

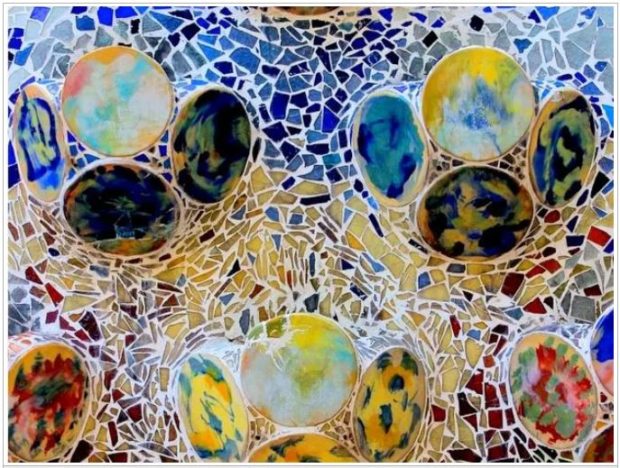

テラス

ダイニングルームを出るとテラスになっていて、ここも見所の一つになっています。

壁面の装飾は前面に比べればかなり控えめですが、建物の最上部のトレンカディスはガウディの代表作の一つでもあるグエル公園の波打つベンチをイメージさせるデザインとなっています。

尚、テラスの出入り口の左右にあるガラスで覆われた青い池の様な穴は、その下にある地下室へ光を入れる天窓です。

また、その横にあるオブジェはグエル公園でも使われた円形タイル、更に緑、青、赤などの鮮やかなトレンカディスで、これでもかと言うぐらいに飾られています。

破砕タイルと呼ばれるトレンカディスですがここではガウディ、材料はタイルだけにこだわらずガラスも使用していて他には無い非常に美しい仕上がりとなっています。

|

【グエル公園】★★★★★ ガウディの大スポンサーでもあり、理解者でもあったグエル伯爵が計画した… |

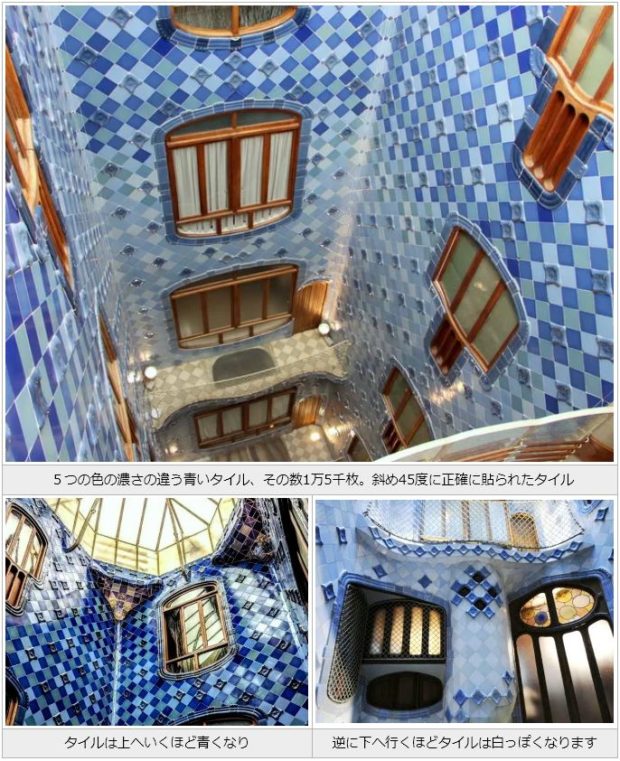

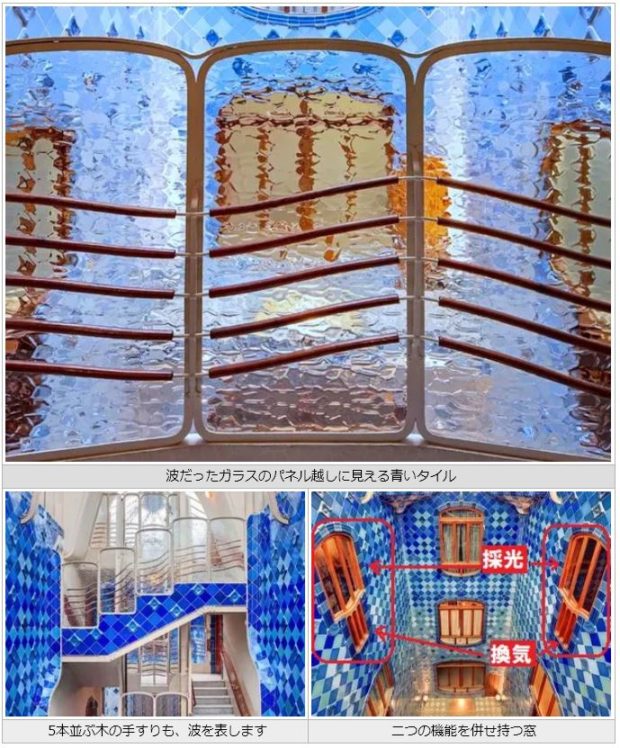

海底の吹き抜け

建物内部の中央パティオは、海底や海底洞窟をイメージして造られていて、別名”光庭”とも呼ばれます。

4つの壁面にはガウディ・ブルーとも称される海底をイメージした青の市松模様のタイルが所々カメオ式の立体のタイルと共に、斜め45度の角度で貼られています。

ここで注目すべきはパティオ全体が同じ色に見えるように、強い光を受ける上階には光を吸収し易い濃い色調を、逆に光が届き難い下層には反射率の高い白っぽい色調のタイルを貼り合計で5段階に変化させている点です。

また、窓に注目すると明り採りの窓は上の階ほど小さく、逆に下の階になるほど大きくすることにより、部屋に射し込む日差しの均等化を同時におこなっています。

これにより、それまで上階の部屋の温度が夏季に上がり過ぎる問題を解決しました。

尚、この手法はこの後に建設されたカサ・ミラ、そのパテイオに面した窓でも応用されています。

ところで、ガウディが光にこだわったのは、なにもこのカサ・バトリョだけではありません。

彼の作品の全てにおいては、いかに光を取り入れるかが生涯の最も重要なテーマとなっていて、その代表と言えるのが世界で一番明るい教会と言われるサグラダ・ファミリア。

実際、ガウディの工房では自然光を最大に取り入れるための模型を幾つも作り、亡くなる寸前までその為の実験を重ねていました。

パティオ一面の壁に貼られたコバルトブルーのタイル。

これだけでも海を十分に表していますが、ガウディはそれに飽き足らず階段のガラスのパネルに工夫をこらしました。

それは表面に敢えて凹凸あるガラスを用いることによって、その向こうの背景となるタイルの青が揺らぎ、まるで目の前にほんとうの海があるようなそんな錯覚を与えてくれます。

更に窓をよく見ると、その幾つかは上下のサイズが違うのに気づきますがこれは窓に2つの機能を持たせたもので、上の大きい方が採光、そして下の小さな方が換気用となっていて、光以外にも換気と熱の循環まで綿密に計算し尽くされたものです。

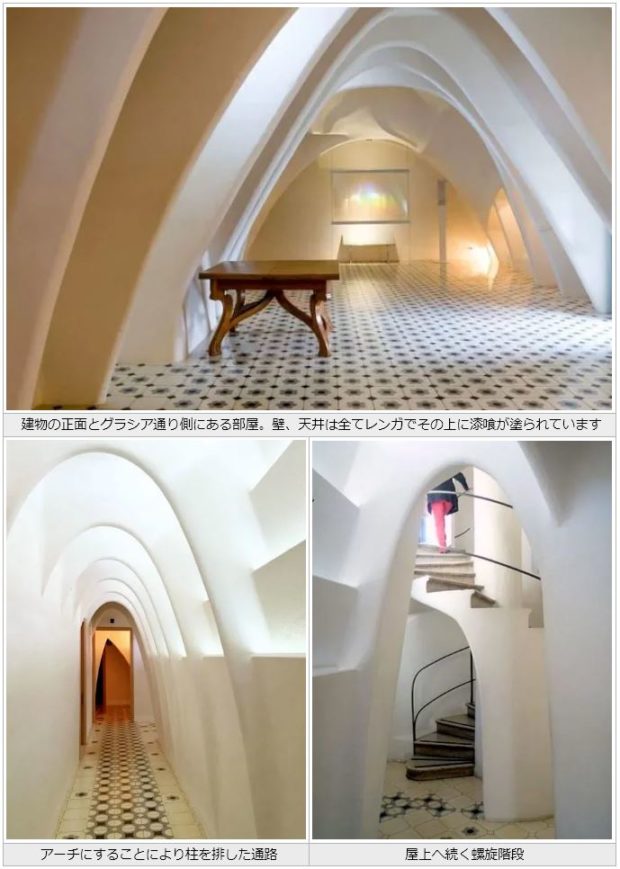

屋根裏

元々は建物に無かった屋根裏部屋ですが、ガウディのリフォームにより新しく付け加えられました。

屋根裏の役目はまず第一に使用人のためのスペースとして、次に夏の暑さや冬の寒さなどの外気温の変化から建物を保護する温度調整室の役目も担っています。

また、屋根裏部屋は柱を排しラジョーラ(Rajola)と呼ばれる地元カタルーニャ産の薄レンガを使いアーチで構成。

これは地元カタルーニャの伝統家屋からインスピレーションを得たもので、カサミラでも同様の屋根裏構造(カテナリーアーチ)が見てとれます。

ただ、両者の違いとしてはここカサ・バトリョでは、レンガの上に漆喰を塗り純白の空間とし、本来なら暗い印象の屋根裏部屋を明るく演出したことです。

【カテリーナ曲線(アーチ)とは】

ロープや鎖などの両端を持って垂らしたときにできる、曲線をカテナリーと呼びます。

因みに上下逆向きにした形状にすると全ての部材に均等に圧縮力がかかることになり、力学的に最も安定するため現在でもアーチ橋などに多く用いられています。

では実際にガウディは工事現場でどうやったかと言うと、まずアーチの起点となる2点を定めそこにロープを張ります。

次に、アーチの高さを決め垂れ下がるロープの下の頂点がその位置に来るように調節します。

出来上がった曲線の後ろに板を置いて、その曲線を筆などでなぞって板に移すことによって重力と張力のバランスが完璧に取れたカテナリーアーチを得ます。

後はその曲線通りに板を切り抜き、その上下を逆転させれば、職人達がレンガをアーチ状に積んでいく基本になる枠が完成となります。

尚、ガウディはこのカサ・バトリョの他に既に述べたカサ・ミラの屋根裏、更にサグラダ・ファミリアの身廊、コロニアグエル教会など様々な作品でカテナリーアーチを使用しました。その理由としては安定した構造に加え視覚的にも美しく、またレンガ積みの構造は制作しやすく、経済的な方法でもあったからです。

|

【コロニア・グエル教会】 ★★★★☆ ガウディが10年の歳月費やし、カテリーナアーチを極限まで極めた最高傑作と名高い.… |

|

【カサ・ミラ】★★★★★ すぐ近くの世界遺産はカサ・バトリョと共にバルセロナを代表する建築物。 |

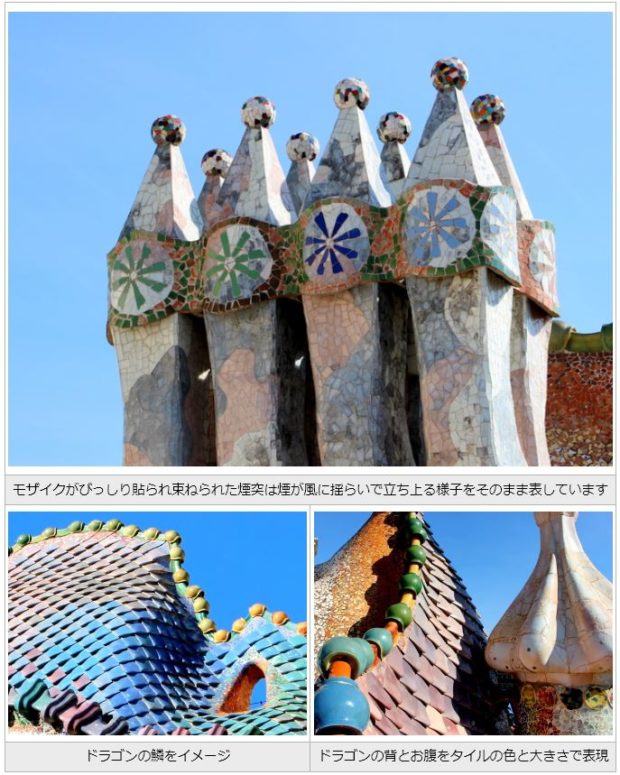

屋上

屋上の見どころの一つは建物正面の屋根。表のグラシア通りから見える部分のタイルは大きく、それはドラゴンの背中(鱗)をイメージさせます。

また、その反対側のタイルはオレンジ色の細かなモザイクのピースを使うことにより、爬虫類の腹をイメージしたもので、非常に考えられた造りとなっています。

もう一つの見どころは、合計27本ある煙突。それらは4つのグループに束にまとめられています。

揺れる様に曲がった煙突は波、表面に貼られたトレンカディス、その姿は群生するキノコを模したとも言われますが一見しただけでは煙突と思えない何とも不思議な造りはガウディならではのもです。

以上でツアーは終わりになり、所要時間は約1時間から一時間半となります。

【煙突に込めた意味】

ガウディ建築にみられる特徴の一つとして、その奇抜な煙突があります。建物の中では脇役でどうでもいい存在のはずが非常に凝った造りが多く、ガウディは煙突にかなりこだわりを持っていました。

一説には、魔物が家に侵入する際に煙突こそが一番の弱点と言う意識が中世の昔から人々にあり、ここを守る意味で荒々しく武器の様に尖った煙突にしたり、またカサ・ミラの場合では兵士の顔になっているのもその為です。

このカサ・バトリョの煙突も先がとがり横にはカバーが付いて、魔物が侵入できないように開口部を隠した造りになっています。

新設アトラクション

コロナ以降2021年より新たに上記の主要見学スポット以外に、「ガウディキューブ(全チケット入場可)」と「ガウディドーム(シルバーとゴールドチケットのみ入場可)」も追加されました。

(写真1)

「ガウディキューブ」は、空間デザイナーのレフィーク・アナドールがプロデュースした3分ほどのショーで壁、天井、床がスクリーンとなり360度で映像と音楽が体感できます。

ただ、建築好きの方や、建築の専門家などガウディ作品を純粋に楽しみたい方達からは全く必要の無いアトラクション。

世界遺産をただのテーマパークに貶めると、次の日本人建築家の隈研吾氏によるデザインされた階段と共に酷評されています。

隈写真2

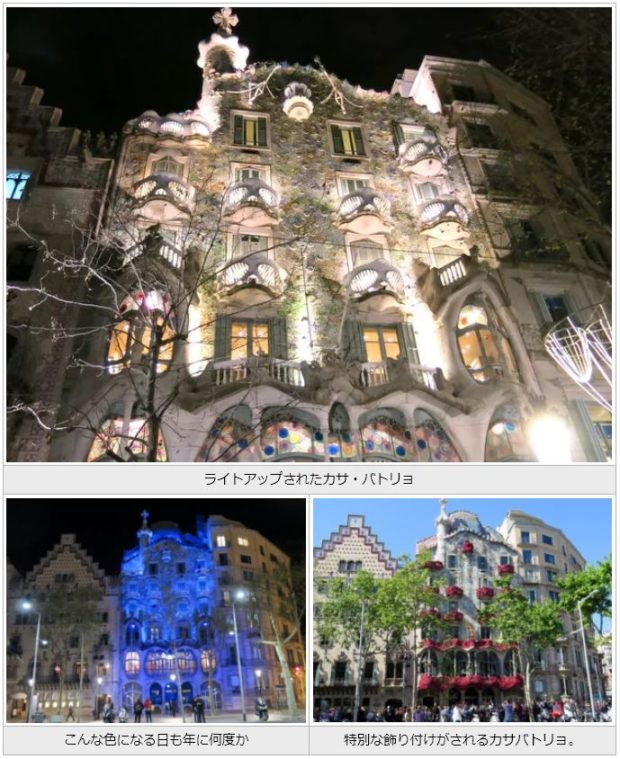

ライトアップ

サグラダファミリア程、感動的ではありませんがここもライトアップされます。

時間は日没後に暗くなってから深夜1時まで。立地が良いのでグラシア通りでのショッピングの最後、夕食の後などに立ち寄るのも簡単です。

また、サンジョルディの日(4月23日)やクリスマス期間などの日は、特別なイベント装飾がおこなわれます。

ただし、地元の見慣れた人にとってはそれはそれで楽しめますが、旅行で一度しか来られない方ならやはりガウディ建築はオリジナルで見たいはずですし、写真を撮って残したい方でしたそれらの日を外すと良いかと思います。

見どころムービー

カサバトリョの主な見どころを集めてフォトムービーを作ってみました。

アクセス一覧

カサ・バトリョ、主要観光スポット間のアクセス一覧を実際に地下鉄に乗って歩いて移動した完全動画解説。

| 【カサ・バトリョ ➡ グエル公園シャトルバス乗り場】 | |

| 【カサ・バトリョ ➡ サグラダ・ファミリア】 | |

| 【カサ・バトリョ ➡ カサ・ミラ】 | |

| 【カサ・バトリョ ➡ カタルーニャ音楽堂】 | |

アドバイス&まとめ

数あるガウディの作品の中で、完成度と言う面においてはトップレベル。

ここが必見スポットであることに疑う余地はありません。

唯一の欠点と言えば建物所有者が民間企業(飴玉お菓子のチュッパチャプス社)のもので、貪欲なほどの営利目的を第一にやっているせいで入場料が非常に高いことです。

ただ、最近は他の観光スポットも負けじとどんどん値上げされたので、バルセロナに住んでる者として恥ずかしい限りですが、それはバルセロナの観光相場と納得してください。

入場チケットには色々な種類があって悩むところですが、どのチケットも時間指定が必要です。

一番シンプルなBlueか、あれこれ考えるのが面倒なら全て楽めると割り切って一番高いGold、そのどちらかがお勧めです。

最近はPlatinum(プラチナチケット)も発売されていますがGold(ゴールドチケット)との違いは、キャンセルが出来るか、日付変更が出来るかの違いです。

実際に比較した詳しい記事、チケット購入の手順などは下の関連記事にまとめてあるのでご覧ください。

【最後に…】

|

お勧め度:19点/20点 |

| 住所 | Passeig de Gracias 43 【地図はこちら】 |

| URL | https://www.casabatllo.es/en/ |

| 電話 | 93 216 03 06 |

| 時間 | 基本は365日年中無休 9:00-22:00 (最終入場は21:00) 但し、事情により早めにクローズになる日もあるので事前にHP、または入り口で確認 |

| 料金 | Blue: 一般35€、学割(学生証提示)・13-17歳29€ 65歳以上32€、13歳未満無料 *上記はオンラインでの事前購入料金。窓口で買うと4€高くなります。 |

| 最寄り駅 | パセジ・ダ・グラシア駅 3 号線から徒歩約1分、 4 号線もしくは 2 号線から徒歩約7分 |

| 所要時間 | 1時間15分 |

| 記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。 |

@

|

@ | この記事を書いた人:カミムラ:生まれ京都府。1989年日本を離れバックパックをかついで海外へ。アジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパを旅し1997年よりバルセロナに在住。。 記事最終更新 2024.2.16 |

関連記事

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |

|

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |