ガウディと言えばサグラダ・ファミリアと誰も連想しますが多くの建築家、また岡本太郎などの芸術家達が絶賛したのは実はこのコロニア・グエル教会だったとはご存知ですか? 今回ここでは、ガウディ最高傑作として知られるコロニア・グエル教会を徹底解説していきます。

ガウディと言えばサグラダ・ファミリアと誰も連想しますが多くの建築家、また岡本太郎などの芸術家達が絶賛したのは実はこのコロニア・グエル教会だったとはご存知ですか? 今回ここでは、ガウディ最高傑作として知られるコロニア・グエル教会を徹底解説していきます。

目次

概要

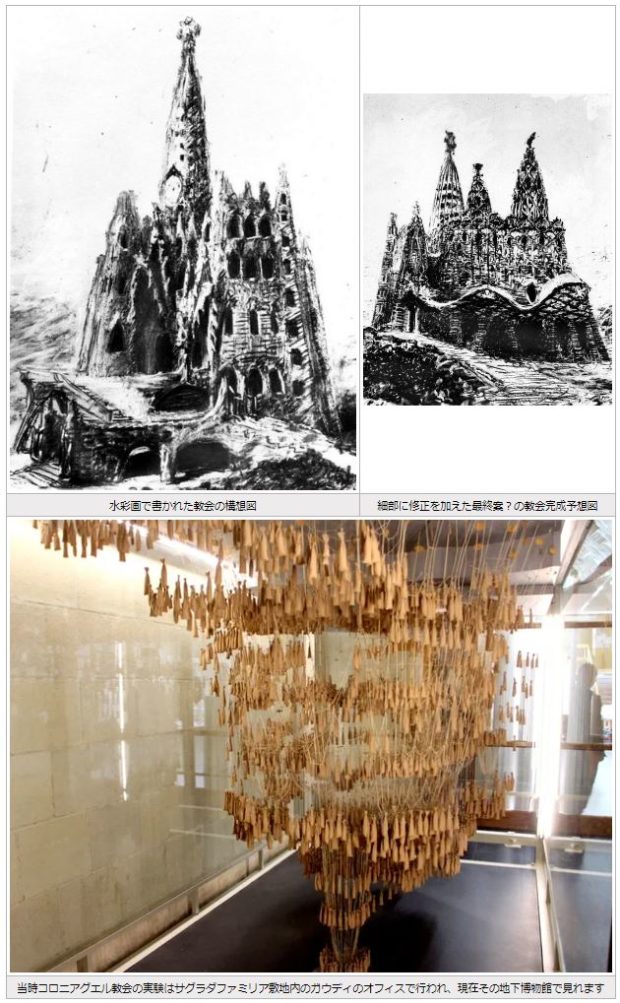

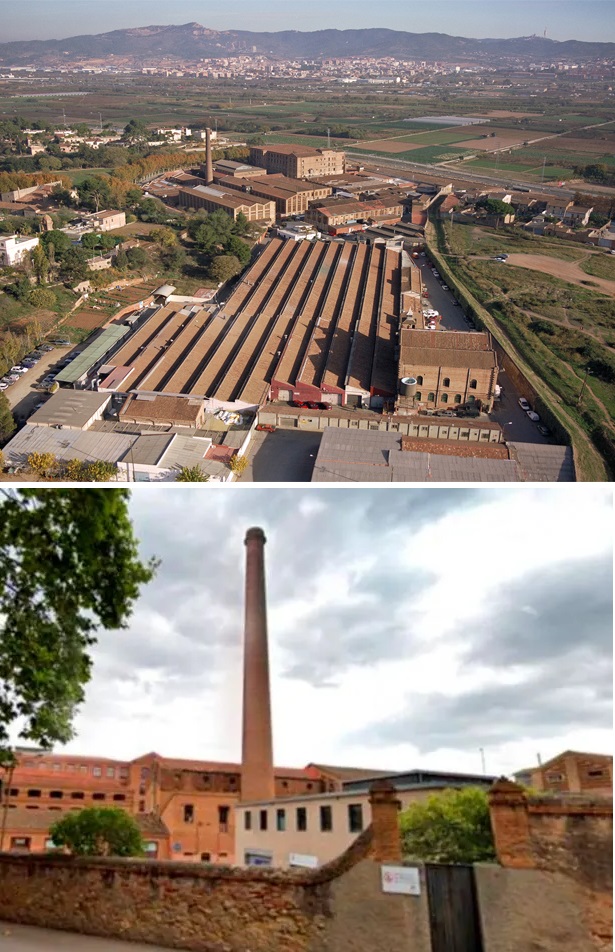

世界遺産コロニア・グエル教会、地元カタルーニャ語でのCripta de la Colònia Güell(コロニア・グエル地下礼拝堂)はバルセロナ郊外15キロ、スペイン広場からは電車で25分ほどのサンタ・コロマ・ダ・サルバリョ市にあります。 繊維業界で大成功を収めていたエウセビ・グエル氏が、バルセロナ市内にあった自分の所有する繊維工場を当時、牧場や畑以外何も無かったこの田舎に移そうと計画します。 それに伴い工場で働く労働者の為の居住施設、学校、商店、旅館、劇場、文化センター、教会などを含めた工業コロニーを作りますが、その中にある教会の設計を依頼されたのがアントニ・ガウディでした。 1898年に依頼されたガウディが教会の設計の基本となる逆さ吊り模型の制作に最初の10年間を費やしたため、工事が実際に着工されたのは1908年でした。 更に、その6年後に施主でありガウディの親友でもあったグエル氏が亡くなり、その息子たちが建設に消極的であったことに加えガウディ自身もサグラダ・ファミリアの建設に集中したかったこともあり、最終的に未完成にも関わらずこの教会建設の仕事から手を引いてしまいました。 本来は半地階部と上層の教会堂との2層構成の建物でしたが、ガウディが手を引いたその時点では上層は未だ手付かずだったためそれまでに完成していた半地階の部分をやむなく教会として使用することになり現在に至っています。 ちなみにここは元々はキリスト教、教育を目的とした教室もしくは講堂として使用するはずであったスペースでした。 尚、この時の逆さ吊り実験はその後のサグラダ・ファミリアへの建設へと活かされ、ガウディ円熟期の建築を知る上で非常に重要な作品と言えます。

はじめに

このコロニア・グエル教会はガウディ作品の中でも建築の専門家、もしくは余程建築に興味を持っている方でないと満足を得るのは非常に難しい観光スポットです。 サグラダ・ファミリアのあの迫力や、カサ・バトリョのような高い芸術性は無く地味な上に規模も小さくちんちくりん。 何の前知識も無く来ると、ハッキリ言って30分も持ちません。 実際訪れている人を見ると、その殆どがサクッと見て写真を撮った後に手持ち無沙汰に椅子に座ってスマホをいじっています。 まずここでは、せっかく遠いところを時間を掛け行くんですから建築の素人の私達でも興味を持って見れるように、見学前の予備知識としてのキーワードを綴ってみますので是非一読ください。

キーワード

組積造(積み木工法)

現代のビルやマンションはほぼ全てが鉄筋コンクリートもしくは、鉄骨構造により建てられていますがヨーロッパで見かける古い石造りの建物や教会は、レンガや石を積み上げて作った組積造(そせきぞう)と呼ばれるものです。 この積み上げ式の建築方法の起源はピラミッドに見られる古代エジプト時代に始まり、その後にアーチが発明され更にそのアーチを延長したものがヴォールト、ドームへと発展。 最終的にヨーロッパ観光の定番となる聖堂の、あの大天井支える工法が編み出されました。 この工法と現代の建築で使われている工法との一番の違いは、建物に複雑にかかる力をアーチ構造を介して全て圧縮力のみで支えると言う点。 簡単に言ってしまうと、それはバランスよく積んだ積み木、強いて言えば積み木工法とも言えます。 尚、この工法で教会の様な天井を支えたり、窓のような開口部を支えて建てる時に重要となるのがガウディが多用した次のカテナリー曲線となります。 @

現代のビルやマンションはほぼ全てが鉄筋コンクリートもしくは、鉄骨構造により建てられていますがヨーロッパで見かける古い石造りの建物や教会は、レンガや石を積み上げて作った組積造(そせきぞう)と呼ばれるものです。 この積み上げ式の建築方法の起源はピラミッドに見られる古代エジプト時代に始まり、その後にアーチが発明され更にそのアーチを延長したものがヴォールト、ドームへと発展。 最終的にヨーロッパ観光の定番となる聖堂の、あの大天井支える工法が編み出されました。 この工法と現代の建築で使われている工法との一番の違いは、建物に複雑にかかる力をアーチ構造を介して全て圧縮力のみで支えると言う点。 簡単に言ってしまうと、それはバランスよく積んだ積み木、強いて言えば積み木工法とも言えます。 尚、この工法で教会の様な天井を支えたり、窓のような開口部を支えて建てる時に重要となるのがガウディが多用した次のカテナリー曲線となります。 @

カテナリー曲線とは

|

|

| 二本のポールに張られた鎖のたわみがカテナリーアーチ | ロープのたわみ通りに切った型に積み木を載せると…. |

ロープや鎖などの両端を持って垂らしたときにできる、曲線をカテナリーと呼びます。 因みに上下逆向きにした形状にすると全ての部材(ロープや鎖)に均等に圧縮力がかかることになり、力学的に最も安定するため現在でもアーチ橋などに多く用いられています。 では実際にガウディは工事現場でどうやったかと言うと、まずアーチの起点となる2点を定めそこにロープを張ります。 次に、アーチの高さを決め、垂れ下がるロープの下の頂点がその位置に来るように調節します。 出来上がった曲線の後ろに板を置いて、その曲線を筆などでなぞって板に移すことによって重力と張力のバランスが完璧に取れたカテナリーアーチを得れることができます。 後はその曲線通りに板を切り抜き、その上下を逆転させれば、職人達がレンガをアーチ状に積んでいく基本になる枠が完成となります。 ガウディはカサ・ミラやカサ・バトリョの屋根裏などの様々な作品に、このカテナリーアーチを使用しました。 その理由としては安定した構造に加え視覚的にも美しく、更にレンガ積みの構造は制作しやすく、また経済的な方法でもあったからです。 ただしこのカテナリー曲線を利用したアーチで全てを作り上げた複雑な建物は無く、何らかの補助壁などを使い支えていました。 それを更に踏み込んで建物全体に応用しようと言うガウディの壮大な計画が、次に述べるフニクラの実験へと導きます。

フニクラ実験

10年もの歳月を費やしたことにより、結局は未完成に終る原因となった逆吊り実験。 それだけガウディが拘ったこの実験がこの教会を知る上での最大のポイントとなります。 その仕組みをここで簡単に説明すると、天井から下がるなわ状に編んだ伸縮しない紐が実際の柱、アーチ、ドームのリブなどに相当します。 また、それらの箇所が受ける荷重に相当する鉛玉が布袋に詰められ所定の位置に吊られ、その紐の描く形態を上下反転したものが、垂直加重に対する自然で丈夫な構造形態だとガウディは考えました。 ちなみに、建設中に「建物が崩れるのでは?」と疑う職人たちに対して自ら足場を取り除き、構造の安全を証明したという逸話が残っています。

10年もの歳月を費やしたことにより、結局は未完成に終る原因となった逆吊り実験。 それだけガウディが拘ったこの実験がこの教会を知る上での最大のポイントとなります。 その仕組みをここで簡単に説明すると、天井から下がるなわ状に編んだ伸縮しない紐が実際の柱、アーチ、ドームのリブなどに相当します。 また、それらの箇所が受ける荷重に相当する鉛玉が布袋に詰められ所定の位置に吊られ、その紐の描く形態を上下反転したものが、垂直加重に対する自然で丈夫な構造形態だとガウディは考えました。 ちなみに、建設中に「建物が崩れるのでは?」と疑う職人たちに対して自ら足場を取り除き、構造の安全を証明したという逸話が残っています。

|

「サグラダ・ファミリア」★★★★★ 世界屈指の人気観光スポット見所を、ガイドブック以上に詳しく徹底解説。 |

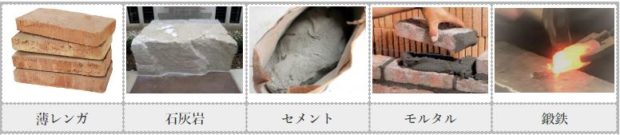

ここまで、解説しましたが分かりに難い部分もあるのではないでしょうか? 大雑把な言い方になりますが、ガウディのやっていた事を例えるなら数千本のマッチ棒一本一本をご飯粒でくっ付けて教会を組み立てた様なものです。 また、そのマッチ棒一本一本が、それぞれを支えあっていて一本たりとも不必要なものは無いと言う繊細の極み。 10年と言う歳月と途方もない忍耐力をかけ、ガウディはここで究極の理想を実現しようとした訳です。 【こんなのも知っておくと更に興味が沸きます】  ここでは、長くなるので説明はしませんが。 このコロニアグエルで使われた素材、建築のプロなら誰でも知ってる事ですが、そうでない人は事前にネット検索して素材の特性、その使われ方などをかじっておくと理解が進むと思います。

ここでは、長くなるので説明はしませんが。 このコロニアグエルで使われた素材、建築のプロなら誰でも知ってる事ですが、そうでない人は事前にネット検索して素材の特性、その使われ方などをかじっておくと理解が進むと思います。

見学受付場所

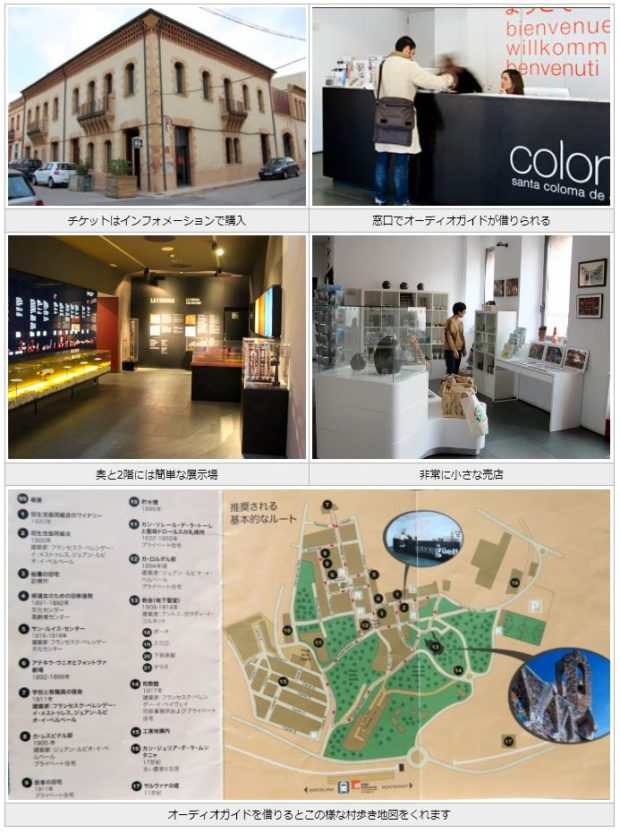

入場チケットは、教会から徒歩3分程のところにあるインフォメーションで買います。 オンラインでも買えるのですが、サグラダ・ファミリアと違って完売することが無いのでわざわざ予約する必要はありません。 逆に下手に予約すると入場時間に縛られるので却って不便です。 また、予約しても結局はこのインフォメーションに立ち寄ってオーディオガイドを借りなければならないので二度手間になります。 オーディオガイドを借りる際には、パスポート等を保証に預けなければならないのでお忘れなく。 ちなみに教会での解説は少なく、その大半は村の建物巡りの音声ガイドになっています。 インフォメーションの奥には簡単な無料展示場があり、一階は繊維工場が稼働していた当時の様子の展示。二階はガウディ建築の資料展示になります。 ただ、どちらも大した展示では無いので時間の無い方は飛ばしても全くOKです。

入場チケットは、教会から徒歩3分程のところにあるインフォメーションで買います。 オンラインでも買えるのですが、サグラダ・ファミリアと違って完売することが無いのでわざわざ予約する必要はありません。 逆に下手に予約すると入場時間に縛られるので却って不便です。 また、予約しても結局はこのインフォメーションに立ち寄ってオーディオガイドを借りなければならないので二度手間になります。 オーディオガイドを借りる際には、パスポート等を保証に預けなければならないのでお忘れなく。 ちなみに教会での解説は少なく、その大半は村の建物巡りの音声ガイドになっています。 インフォメーションの奥には簡単な無料展示場があり、一階は繊維工場が稼働していた当時の様子の展示。二階はガウディ建築の資料展示になります。 ただ、どちらも大した展示では無いので時間の無い方は飛ばしても全くOKです。

見学スタート

規模が小さいせいで早い人なら30分弱、じっくりみても1時間もかからない見学ですが、ここから詳しく解説していきます。

外観

ここは元々、写真左から右に傾斜する土地でした

既に述べましたが、本来のコロニア・グエル教会は2層構成の建物です。 地下礼拝堂の入り口の真上に本来の教会の入り口があり、そこへは写真右より階段で上って行くことになっていました。 ところで普通に見ると地上階のはずが、なぜ礼拝堂が地下と言われているか疑問が沸くかと思います。 その理由は、元々傾斜地(写真左から右へ)だったこの土地をガウディは出来る限り造成や土地を削ったりしないで自然の状態で建てたかったために傾斜の始まる上を教会の地上階とし、傾斜が終わる所を入り口とした礼拝堂にするためでした。

トレンカディス

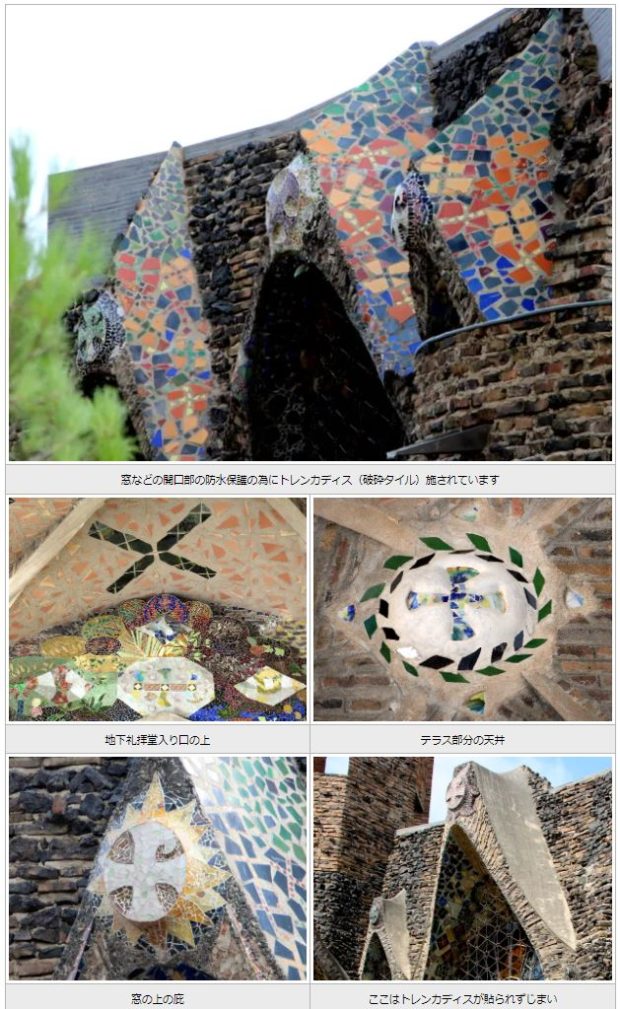

外部の見どころの一つとしては、まずガウディの定番と言えるトレンカディス(破砕タイル)があります。 それは開口部の防水を兼ねて窓とその庇にカラフルなタイルが施されていますが、工事が途中で中断し未完に終わったために教会の裏側の窓の庇はタイルが貼られず代わりにモルタルが塗られただけで終了しています。 あと、他のガウディ作品との違いとしては宗教的なシンボルにトレンカディスが多用されていて、地下礼拝堂入り口の上のモザイクには特に小さなピースを使い聖書の言葉を表しています。 また、この後に述べるAΩ、十字架などキリスト教徒にとって重要なシンボルが外壁のあちこちに散りばめられています。

外部の見どころの一つとしては、まずガウディの定番と言えるトレンカディス(破砕タイル)があります。 それは開口部の防水を兼ねて窓とその庇にカラフルなタイルが施されていますが、工事が途中で中断し未完に終わったために教会の裏側の窓の庇はタイルが貼られず代わりにモルタルが塗られただけで終了しています。 あと、他のガウディ作品との違いとしては宗教的なシンボルにトレンカディスが多用されていて、地下礼拝堂入り口の上のモザイクには特に小さなピースを使い聖書の言葉を表しています。 また、この後に述べるAΩ、十字架などキリスト教徒にとって重要なシンボルが外壁のあちこちに散りばめられています。

|

【トレンカディスとは】 カタルーニャ語で破砕タイル又は破砕仕上げ全般を指す言葉。元々は降雨から壁を保護する目的に始まり、次第に装飾するために利用され一種のモザイクとして使われました。ガウディ以外にもこの時代に活躍した他の建築家にも見られ、今も残るモデルニスモ建築にそれを見ることができます。特にコロニア・グエル教会では宗教的な装飾、シンボルを施すのに多く使われいます。 |

様々な素材

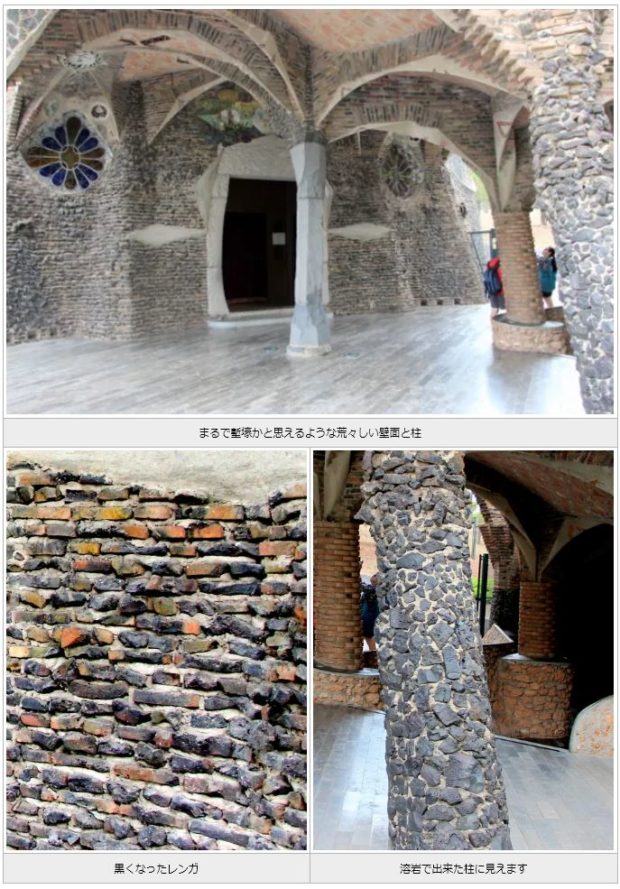

地下礼拝堂の外側を見てみると、他の教会とは全く異なるものとなっています。 中でも一番目につくのは外壁に使われている素材で、通常のオレンジ色のレンガに加え燻した金属っぽくも見えるのが焼過ぎレンガ、更に溶岩のように見える黒い小石が鉄鋼スラグ。 これら異なった素材が混ざり合った壁面は、瓦礫作りと称される独特なものです。 ところでガウディがなぜこんな風にしたかと言うと、教会の基礎部分は日本のお城に例えると石垣にあたる土台部分なので地味で当然なのですが何より地面に接している部分だからこそ、あえてがれきの様に仕上げて周りと調和する自然感を大切にしました。 訪れた際によく見て頂くと分かりますが、鉄鋼スラグを貼り付けた柱の色と肌合いが周りに植えてある松の木の幹と見事に同じトーンになっています。

地下礼拝堂の外側を見てみると、他の教会とは全く異なるものとなっています。 中でも一番目につくのは外壁に使われている素材で、通常のオレンジ色のレンガに加え燻した金属っぽくも見えるのが焼過ぎレンガ、更に溶岩のように見える黒い小石が鉄鋼スラグ。 これら異なった素材が混ざり合った壁面は、瓦礫作りと称される独特なものです。 ところでガウディがなぜこんな風にしたかと言うと、教会の基礎部分は日本のお城に例えると石垣にあたる土台部分なので地味で当然なのですが何より地面に接している部分だからこそ、あえてがれきの様に仕上げて周りと調和する自然感を大切にしました。 訪れた際によく見て頂くと分かりますが、鉄鋼スラグを貼り付けた柱の色と肌合いが周りに植えてある松の木の幹と見事に同じトーンになっています。

|

【鉄鋼スラグ】 一見すると溶岩にも見える石は、鉱石から金属を製錬する際に大量に溶鉱炉から出るカスで、現在の日本では産業廃棄物と指定されている厄介者。 100年以上前にガウディはこの廃棄物のもつ荒々しく荒廃したともとれる質感に目を付け、それを壁や柱に使うことにより独特の雰囲気を創造しました。 |

|

【焼き過ぎレンガ】 普通の素焼き煉瓦(写真右)より更に高温で十分焼き込んだ煉瓦は、通常のレンガより色が黒っぽく、レンガの概念から言うと失敗作なのですが、これはこれで吸水性が低く摩滅や衝撃に強い特性を持ちます。 ガウディはこれらの鉄鋼スラグ、通常レンガ、焼き過ぎレンガ、更には破砕タイルを駆使して自然観を創造しました。 |

リサイクル

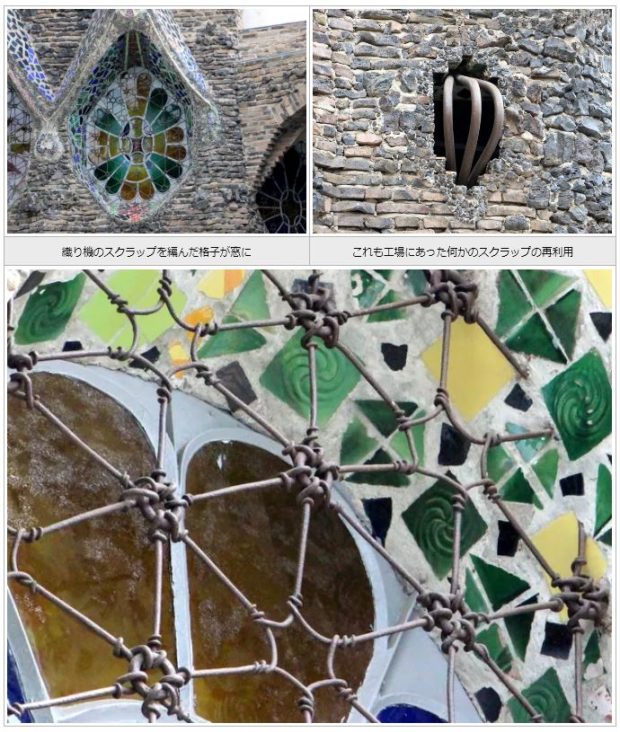

また、もう一つの見どころとして鉄鋼スラグの他に見られるリサイクルが挙げられます。 礼拝堂の窓の金網はコロニア内の繊維工場の廃品を利用したもので、機織り機械のスクラップから使える部分を取り出し、ここでは格子状に編んで再利用されています。

また、もう一つの見どころとして鉄鋼スラグの他に見られるリサイクルが挙げられます。 礼拝堂の窓の金網はコロニア内の繊維工場の廃品を利用したもので、機織り機械のスクラップから使える部分を取り出し、ここでは格子状に編んで再利用されています。

|

【繊維工場】 工場はスペイン市民戦争を経て1945年にグエル一族から新しい経営者に変わりましたが、その後の繊維不況により1973年に閉鎖。現在は幾つかの小さな会社のオフィスとして利用されています。尚、最盛期には1,200人いたと言われる従業員とその家族は、工場閉鎖後の現在も700人程が住み続けています。バルセロナ都市圏の拡大、そのギリギリの通勤圏内、また近くに新たに工場地帯などが出来た事が幸運となり、辛うじてこの村が存続できました。 |

モザイクの意味

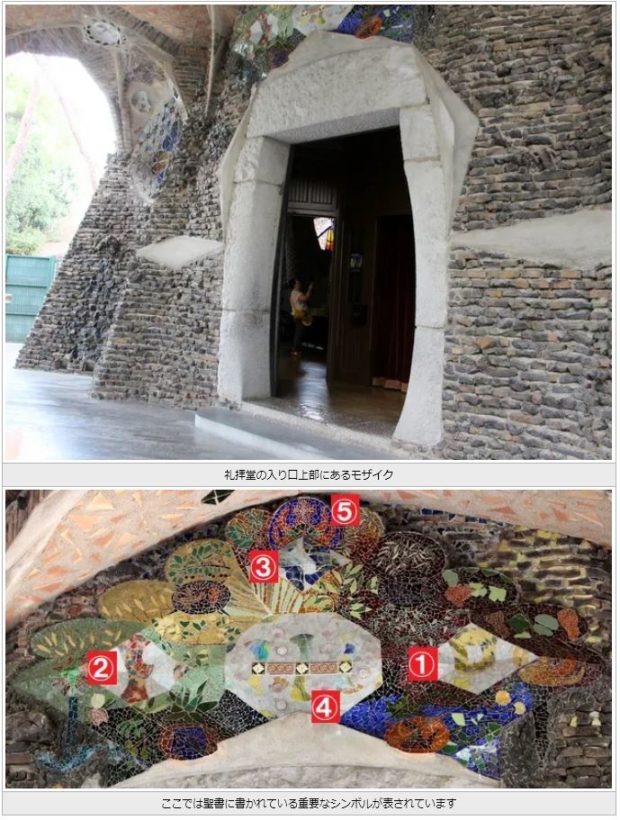

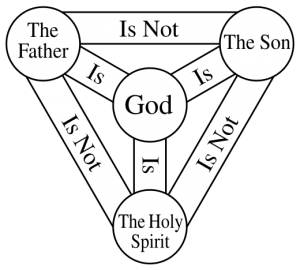

礼拝堂の入口上部にある一番目立つモザイク。 ただ見ただけでは何か装飾してあるなで終わってしまいますが、これらはキリスト教ならではの宗教的な意味を持った装飾となっています。 ここでそれぞれを解説していくと、白地の菱形にはローマ字でPはカタルーニャ語で①Pater (父)、②FはFilius(子)、③SはSpiritus Sanctus(聖霊)が表され、その三つで聖三位一体を表しています。 その他、④中央の白抜き部分は聖母マリアの合わせ文字となり、⑤中央最上部の円形には十字架に火炎が押しかかる様子が描かれ、それはキリストの磔刑を意味しています。更にモザイクをよく見ていくと、少し分かり難いものもありますが….

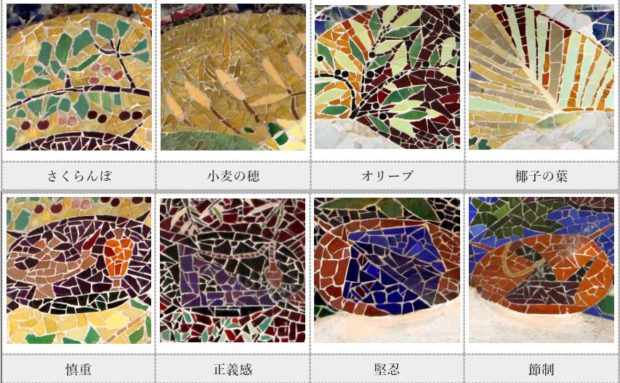

礼拝堂の入口上部にある一番目立つモザイク。 ただ見ただけでは何か装飾してあるなで終わってしまいますが、これらはキリスト教ならではの宗教的な意味を持った装飾となっています。 ここでそれぞれを解説していくと、白地の菱形にはローマ字でPはカタルーニャ語で①Pater (父)、②FはFilius(子)、③SはSpiritus Sanctus(聖霊)が表され、その三つで聖三位一体を表しています。 その他、④中央の白抜き部分は聖母マリアの合わせ文字となり、⑤中央最上部の円形には十字架に火炎が押しかかる様子が描かれ、それはキリストの磔刑を意味しています。更にモザイクをよく見ていくと、少し分かり難いものもありますが….  この地域で採れるさくらんぼ、小麦、オリーブの枝葉や花、実、椰子の葉があり。 それらに混じって少し分かり難いですがキリスト教の4徳と言われる、慎重(貯金箱とヘビ)、正義感(天秤と剣)、堅忍(兜と鎧)、節制(パンを切るナイフとワインの飲み瓶)などが描かれているのが見てとれます。 また、それ以外にモザイクの左端の下にある水色の碇は、希望と誠実それぞれを表しています。

この地域で採れるさくらんぼ、小麦、オリーブの枝葉や花、実、椰子の葉があり。 それらに混じって少し分かり難いですがキリスト教の4徳と言われる、慎重(貯金箱とヘビ)、正義感(天秤と剣)、堅忍(兜と鎧)、節制(パンを切るナイフとワインの飲み瓶)などが描かれているのが見てとれます。 また、それ以外にモザイクの左端の下にある水色の碇は、希望と誠実それぞれを表しています。

|

【三位一体説】 キリスト教の根幹である、イエスの本姓についての見解で、「父(神)と子(イエス)と精霊」は三つの位格をもつが本質的に一体であるという説のことです。宗教改革後のプロテスタント諸派も三位一体説においては一致しており、キリスト教の最も重要な教義となっています。 |

壁に泳ぐ魚

礼拝堂入り口の右上の壁には、よく見ると魚が描かれたモザイクがあるのに気付きます。 そこにいる4匹の魚はキリストを表しているのですが、では魚がなぜキリストかと言うとキリストが生きていた時代、キリストはローマ帝国からお尋ね者として追われ最終的には十字架で処刑されたように、生前は常に身を隠して暮らしていました。 信徒の間ではローマの兵隊からキリストを守るために、彼を暗号で示すことになります。 ギリシャ語で「イエス・キリスト・神の子・救世主」の3つの頭文字をとると、魚を意味したことからそれが暗号になったと言われていますが、同時に川岸に人が近づくとさっと身を隠す小魚に危機が迫るたびに身を隠していたキリストの姿を重ね合わせたとも言われています。 次に魚の下の【Α:アルファ】と【Ω:オメガ】は、ギリシア文字の順番では「最初」と「最後」。 英語で言えば「AとZ」で、日本語なら「あとん」となり、それすなわち生(最初)から死(最後)までの間に、この場合は魚(キリスト)が居るわけで、永遠の存在者であるイエス・キリストが生から死までの全てを司ると言うことを指します。

礼拝堂入り口の右上の壁には、よく見ると魚が描かれたモザイクがあるのに気付きます。 そこにいる4匹の魚はキリストを表しているのですが、では魚がなぜキリストかと言うとキリストが生きていた時代、キリストはローマ帝国からお尋ね者として追われ最終的には十字架で処刑されたように、生前は常に身を隠して暮らしていました。 信徒の間ではローマの兵隊からキリストを守るために、彼を暗号で示すことになります。 ギリシャ語で「イエス・キリスト・神の子・救世主」の3つの頭文字をとると、魚を意味したことからそれが暗号になったと言われていますが、同時に川岸に人が近づくとさっと身を隠す小魚に危機が迫るたびに身を隠していたキリストの姿を重ね合わせたとも言われています。 次に魚の下の【Α:アルファ】と【Ω:オメガ】は、ギリシア文字の順番では「最初」と「最後」。 英語で言えば「AとZ」で、日本語なら「あとん」となり、それすなわち生(最初)から死(最後)までの間に、この場合は魚(キリスト)が居るわけで、永遠の存在者であるイエス・キリストが生から死までの全てを司ると言うことを指します。

待合の空間

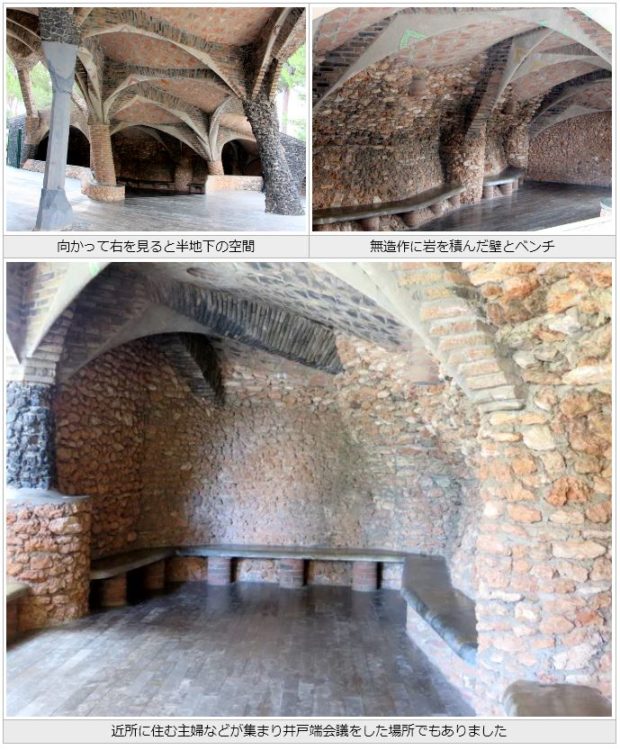

礼拝堂の入り口の反対側、教会が完成していたら階段になるはずだった下に小さな空間があります。 ここは、スペインの田舎の教会によくみられる待合の場所で、ミサの始まるまでの間やミサの後に長屋(社宅)に住む主婦達がベンチに座り世間話や噂話に興じました。 夏場に行かれた方は分かると思いますが、高温になるスペインの夏でもこの半地下の待合は涼しく、格好の涼みスポットでした。 また、ベンチの間が非常に広いのは、その前に幼い子供達を遊ばす様になっていました。

礼拝堂の入り口の反対側、教会が完成していたら階段になるはずだった下に小さな空間があります。 ここは、スペインの田舎の教会によくみられる待合の場所で、ミサの始まるまでの間やミサの後に長屋(社宅)に住む主婦達がベンチに座り世間話や噂話に興じました。 夏場に行かれた方は分かると思いますが、高温になるスペインの夏でもこの半地下の待合は涼しく、格好の涼みスポットでした。 また、ベンチの間が非常に広いのは、その前に幼い子供達を遊ばす様になっていました。

|

【工場労働者と家族】 コロニアグエルを直訳するとグエルの植民地、もしくは集団となりますが、この場合は労働所の住宅プラス福利厚生施設を含めた工場団地と言うところです。元々、牧場で周りに人が住んでいなかったことから、労働者を集めるために社宅や学校などを建てました。ただ会社が住居を提供すると言っても、当時の労働条件は今と比べると非常に厳しいものでした。 |

教会の内部

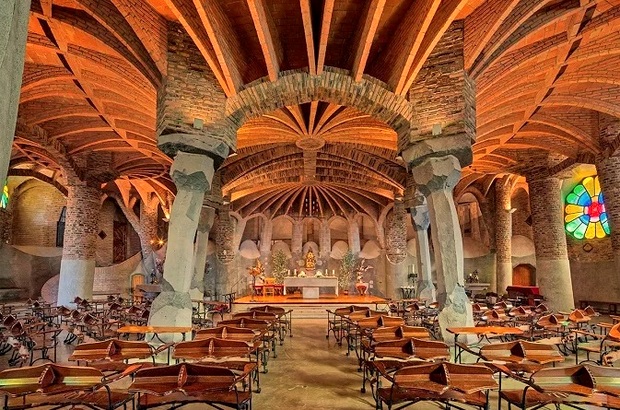

ゴシック建築の影響を受けた部分もあれば、まるで椰子の木が連なるように見える天井、そしてまるで「始め人間ギャートルズ」のような原始、石器時代をイメージさす玄武岩の柱。 更に細部を見渡すと、自然の造形もミックスされた内部は通常の教会建物とは全く異質のもで正にこれぞ ”ガウディワールド”ガウディ世界の真骨頂とも言えます。 施主のグエルはこの教会建設をガウディに任せるにあたり、予算に関しても作品の種類に関してもいかなる制限も設けませんでした。 と言っても、100年前の芸術には無縁だった田舎の労働者達の為の教会に、こんな物を平気で作ってしまうガウディ。 その自分勝手さと、彼の果てなき芸術の追求心にはただもう脱帽と言うほかありません。

ゴシック建築の影響を受けた部分もあれば、まるで椰子の木が連なるように見える天井、そしてまるで「始め人間ギャートルズ」のような原始、石器時代をイメージさす玄武岩の柱。 更に細部を見渡すと、自然の造形もミックスされた内部は通常の教会建物とは全く異質のもで正にこれぞ ”ガウディワールド”ガウディ世界の真骨頂とも言えます。 施主のグエルはこの教会建設をガウディに任せるにあたり、予算に関しても作品の種類に関してもいかなる制限も設けませんでした。 と言っても、100年前の芸術には無縁だった田舎の労働者達の為の教会に、こんな物を平気で作ってしまうガウディ。 その自分勝手さと、彼の果てなき芸術の追求心にはただもう脱帽と言うほかありません。

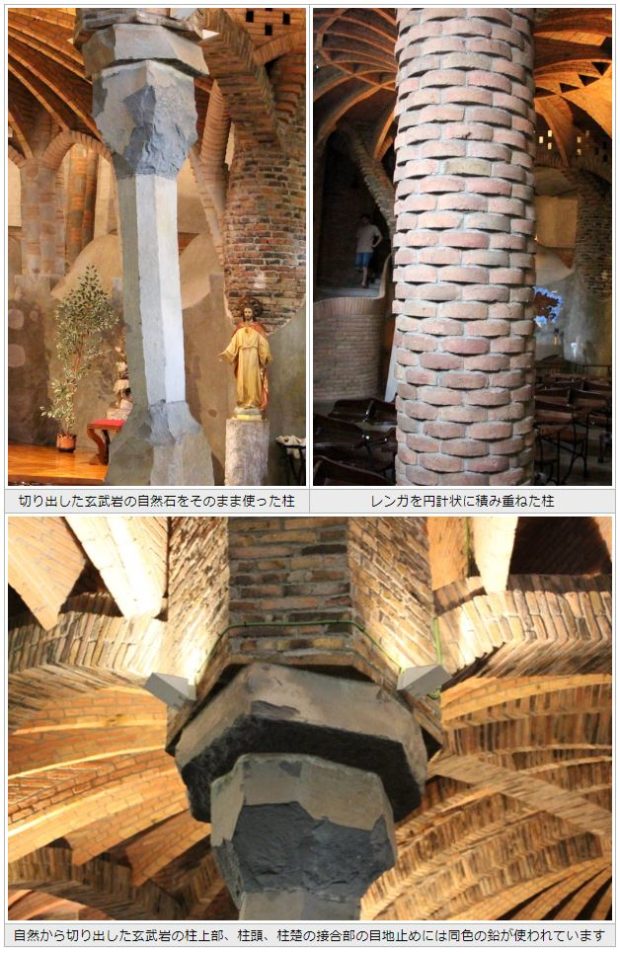

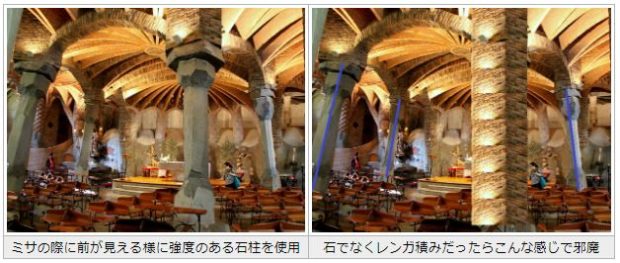

石柱の意味

教会の天井を支える柱はどれも微妙に傾斜し、その素材デザイン共に変化に富みます。 特に自然石の玄武岩(柱状節理)をそのまま利用した柱は、これまでの荘厳さに重きを置いた中世の教会イメージを完全に打ち破り、キリスト以前と言える古代へといざなう不思議な世界を醸し出しています。

教会の天井を支える柱はどれも微妙に傾斜し、その素材デザイン共に変化に富みます。 特に自然石の玄武岩(柱状節理)をそのまま利用した柱は、これまでの荘厳さに重きを置いた中世の教会イメージを完全に打ち破り、キリスト以前と言える古代へといざなう不思議な世界を醸し出しています。  尚、教会中心部の4本の柱に玄武岩の石柱が使われているのは、その4本が建物の重量が最もかかる場所でデザインもさることながら強度を求めていたからです。 もしレンガ積みの場合はかなりの太さになったはずで、レンガの代わりに石を使うことにより柱の太さをその分細く出来、それにより後方からの視界が確保できました。 また、玄武岩の自然石は元々微妙に曲がっていたり、それを適当に斜めに立てた様にも見えますが、逆さ吊り実験を重ねて得た中心線(青線)が石の中を寸分狂いなく走っています。 尚、基本的に垂直に立っている柱は一本も無く、重力による上からの力と横に広がろうとする力のバランスの上で立っていて、重要でなさそうな端の柱一本でも取ろうものなら全体が音を立てて一瞬にペッタンコ、地震が無いからこそできる恐ろしい積み木崩しと言えます。 【柱状節理】

尚、教会中心部の4本の柱に玄武岩の石柱が使われているのは、その4本が建物の重量が最もかかる場所でデザインもさることながら強度を求めていたからです。 もしレンガ積みの場合はかなりの太さになったはずで、レンガの代わりに石を使うことにより柱の太さをその分細く出来、それにより後方からの視界が確保できました。 また、玄武岩の自然石は元々微妙に曲がっていたり、それを適当に斜めに立てた様にも見えますが、逆さ吊り実験を重ねて得た中心線(青線)が石の中を寸分狂いなく走っています。 尚、基本的に垂直に立っている柱は一本も無く、重力による上からの力と横に広がろうとする力のバランスの上で立っていて、重要でなさそうな端の柱一本でも取ろうものなら全体が音を立てて一瞬にペッタンコ、地震が無いからこそできる恐ろしい積み木崩しと言えます。 【柱状節理】  マグマが冷却固結する際に岩体に柱状の割れ目が入る現象。 玄武岩では六角柱ができることが多く、日本では国の天然記念物に指定されている東尋坊の海岸の岩も柱状節理にあたります。

マグマが冷却固結する際に岩体に柱状の割れ目が入る現象。 玄武岩では六角柱ができることが多く、日本では国の天然記念物に指定されている東尋坊の海岸の岩も柱状節理にあたります。

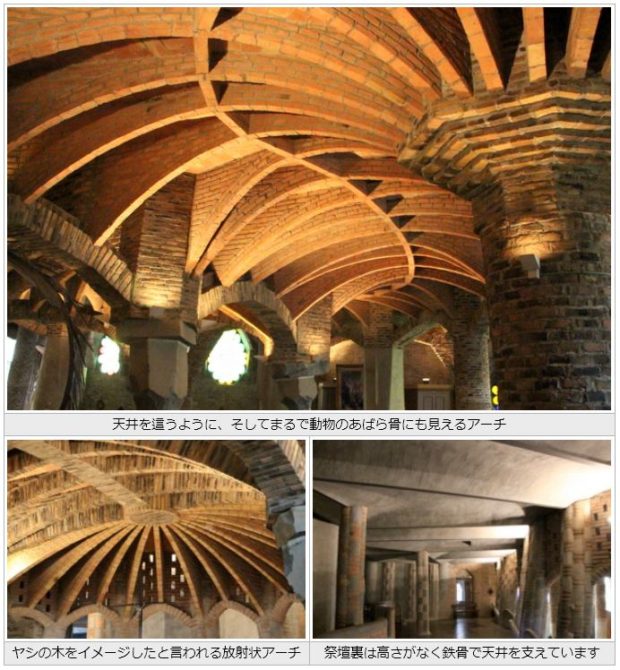

天井を這うレンガ

煉瓦造りのアーチが天井を覆う様は圧巻。 10年もの歳月を費やした逆吊り実験の末に、最後に到達したこのアーチと先程の柱が教会の最大の見どころであり、またこれこそがガウディの最高傑作と言われる所以でもあります。 尚、注目すべきはカタルーニャ地方でよく使われる、通常の半分ほどの厚みの日本の蒲鉾板のような薄いレンガ。 それを使った複雑なカテナリーアーチは、まるで動物のあばら骨にも見えます。 奇をてらったかに見えるアーチも、やはり計算し尽くされていて特異なリブ構造が屋上を安定的に支えています。 また、祭壇の左横にある階段を上がると祭壇の裏へ回れます。 ここは、椅子が並ぶ礼拝堂より一段高くなっていて、その理由は傾斜の丘にこの教会を建てたガウディが自然のままに残すためにここは掘り下げなかったためです。 ちなみに、ここだけは床と天井の高さが十分に取れなかった為に鉄骨で天井を支えた簡単な造りとなっています。 尚、この空間は子供達の合唱隊が並んで立ち讃美歌を歌う為の場所で、うまく音が響くように考えられています。

煉瓦造りのアーチが天井を覆う様は圧巻。 10年もの歳月を費やした逆吊り実験の末に、最後に到達したこのアーチと先程の柱が教会の最大の見どころであり、またこれこそがガウディの最高傑作と言われる所以でもあります。 尚、注目すべきはカタルーニャ地方でよく使われる、通常の半分ほどの厚みの日本の蒲鉾板のような薄いレンガ。 それを使った複雑なカテナリーアーチは、まるで動物のあばら骨にも見えます。 奇をてらったかに見えるアーチも、やはり計算し尽くされていて特異なリブ構造が屋上を安定的に支えています。 また、祭壇の左横にある階段を上がると祭壇の裏へ回れます。 ここは、椅子が並ぶ礼拝堂より一段高くなっていて、その理由は傾斜の丘にこの教会を建てたガウディが自然のままに残すためにここは掘り下げなかったためです。 ちなみに、ここだけは床と天井の高さが十分に取れなかった為に鉄骨で天井を支えた簡単な造りとなっています。 尚、この空間は子供達の合唱隊が並んで立ち讃美歌を歌う為の場所で、うまく音が響くように考えられています。

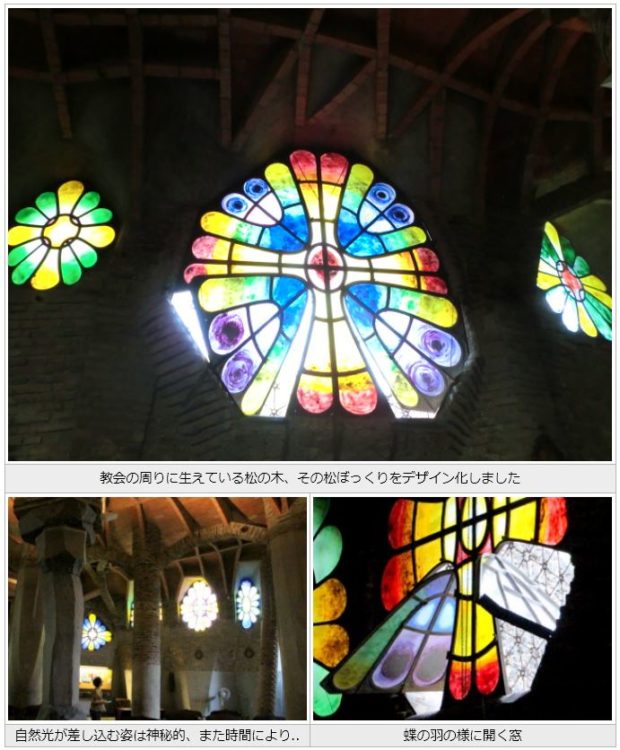

ステンドグラス

お馴染み、あのジュジョールが作ったステンドグラス(正式にはステンドグラスでは無く塗ガラス)から、光が差し込んでいてとてもきれい。 花をデザイン化したものと思う人が多いですが、これはそうではなく教会の周りが松林だったこともあり、その松ぼっくりをデザイン化したものです。 ところで多くの人が花と思ってしまうのも無理がありません。 その理由はここは元々礼拝所にする為では無く子供たちのいわゆる日曜学校で宗教教育以外に歌をうたったり、クリスマスやイースターには楽しい催しを開いたりする場所。 だから窓も子供たちが好きそうな、まるで童話の絵本にでてきそうなファンタジーあるデザインにされているわけです。 ちなみに、このステンドグラスは蝶の羽根のように開閉式になっており、窓から教会内へ風を送り込みます。 また、上下左右の羽根を全部開けると残る形はなんと十字架となり、機能性とデザイン性が高度に考えられ作られたものです。 あまり知られていませんが南側に並んだ窓は日時計の様な機能も持っていて、時間の経過とともに左のまどから右の窓へと最も明るい窓が移動していき、それで大体の時間が分かる様になっています。

お馴染み、あのジュジョールが作ったステンドグラス(正式にはステンドグラスでは無く塗ガラス)から、光が差し込んでいてとてもきれい。 花をデザイン化したものと思う人が多いですが、これはそうではなく教会の周りが松林だったこともあり、その松ぼっくりをデザイン化したものです。 ところで多くの人が花と思ってしまうのも無理がありません。 その理由はここは元々礼拝所にする為では無く子供たちのいわゆる日曜学校で宗教教育以外に歌をうたったり、クリスマスやイースターには楽しい催しを開いたりする場所。 だから窓も子供たちが好きそうな、まるで童話の絵本にでてきそうなファンタジーあるデザインにされているわけです。 ちなみに、このステンドグラスは蝶の羽根のように開閉式になっており、窓から教会内へ風を送り込みます。 また、上下左右の羽根を全部開けると残る形はなんと十字架となり、機能性とデザイン性が高度に考えられ作られたものです。 あまり知られていませんが南側に並んだ窓は日時計の様な機能も持っていて、時間の経過とともに左のまどから右の窓へと最も明るい窓が移動していき、それで大体の時間が分かる様になっています。

|

【ジュゼップ・マリア・ジュジョール】 バルセロナの隣、タラゴナ県生まれの建築家でアントニ・ガウディの協力者として、建築にとどまらず家具デザインや絵画などの分野で才能を発揮した総合アーティスト。顔は全くのおっさんですが、その顔に似合わず、こんな可愛いステンドグラスをデザインできるのがジュジョール。日本ではほとんど知られていませんが、ガウディの裏方として非常に大きな役割を果たしました。 |

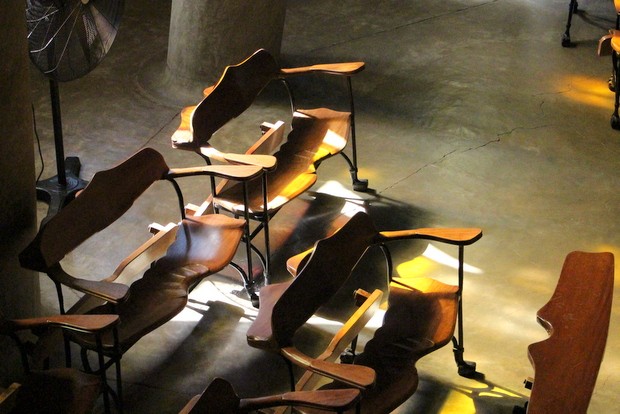

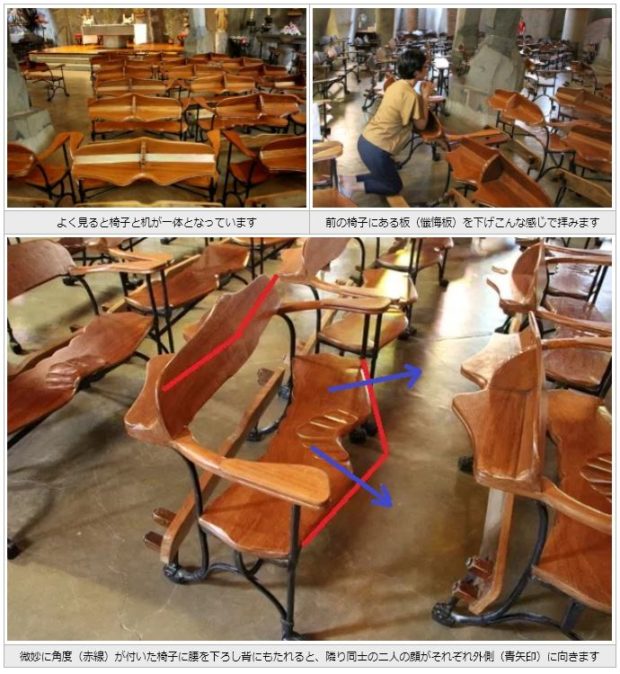

ガウディの椅子

教会内には、祭壇を取り囲むように同心円状に配置された椅子。 これらはガウディがコロニア・グエル教会の為にデザインしたトネリコの木を使ったもので、この椅子に腰掛けゆっくりともたれ掛かるとちょうど背中に良くフィットして落ち着きます。 是非、人間の体に合わせたこの椅子にも座ってみてください。

教会内には、祭壇を取り囲むように同心円状に配置された椅子。 これらはガウディがコロニア・グエル教会の為にデザインしたトネリコの木を使ったもので、この椅子に腰掛けゆっくりともたれ掛かるとちょうど背中に良くフィットして落ち着きます。 是非、人間の体に合わせたこの椅子にも座ってみてください。  2人で腰掛けて気が付くのが、椅子は一直線ではなくお互いの体が微妙に外側に向くように形が工夫されています。 これは、お祈りの際に隣の人に煩わされることなく自分の世界に入れるようにと言うガウディらしい細かな配慮からです。 尚、ここにあるものはガウディオリジナルの椅子では無く、その後に作られたレプリカで本物は全て博物館に保管されていますが、一つはサグラダ・ファミリアで見ることが出来ます。

2人で腰掛けて気が付くのが、椅子は一直線ではなくお互いの体が微妙に外側に向くように形が工夫されています。 これは、お祈りの際に隣の人に煩わされることなく自分の世界に入れるようにと言うガウディらしい細かな配慮からです。 尚、ここにあるものはガウディオリジナルの椅子では無く、その後に作られたレプリカで本物は全て博物館に保管されていますが、一つはサグラダ・ファミリアで見ることが出来ます。

|

【トネリコ(西洋トネリコ)】ガウディが愛したこの木は、スペインからロシアにかけて自生する木で成長が早い上に、用途の広い材木で昔から重要な資源として建物の柱、木工品など多岐にわたって利用されてきました。その特徴としてはトネリコの材は固く丈夫で耐久力がある上に曲げやすく、初期の飛行機のフレームにも使われた程です。 | |

聖水盤

礼拝堂に入ったところには聖水盤が置かれています。 これは信徒が受洗したことを常に忘れないようにするため、聖堂に入る時に身を清めるため、教会に入る際に聖水に指を浸して十字を切ります。 ヨーロッパでは大理石の皿が多いのですが、スペインの場合は巨大な”しゃこ貝”がよく使われています。 理由は、フィリピンがスペインの植民地だった時代に大量に持ち込まれたからです。 尚、サグラダ・ファミリアの生誕、受難のどちらのファサードの入り口を入ると左右にあるシャコ貝の聖水盤は、グエルが寄付したものです。

礼拝堂に入ったところには聖水盤が置かれています。 これは信徒が受洗したことを常に忘れないようにするため、聖堂に入る時に身を清めるため、教会に入る際に聖水に指を浸して十字を切ります。 ヨーロッパでは大理石の皿が多いのですが、スペインの場合は巨大な”しゃこ貝”がよく使われています。 理由は、フィリピンがスペインの植民地だった時代に大量に持ち込まれたからです。 尚、サグラダ・ファミリアの生誕、受難のどちらのファサードの入り口を入ると左右にあるシャコ貝の聖水盤は、グエルが寄付したものです。

|

【ビーナス誕生の貝】 イタリアの有名な絵画にボッティチェリの「ヴィーナス誕生」という絵画がありますが、ヴィーナスが台にしているのも貝ですが、あれは”ホタテ貝”。ちなみに、スペインの有名なサンティアゴ巡礼の際は、巡礼者は食器の変わりにホタテ貝の貝殻を持ち歩きます。それは聖ヤコブの杖に、ほたて貝の貝殻がついていたことが由来です。 |

黒マリア像

|

|

| 黒マリア様の分身 | こちらが本家のご本尊 |

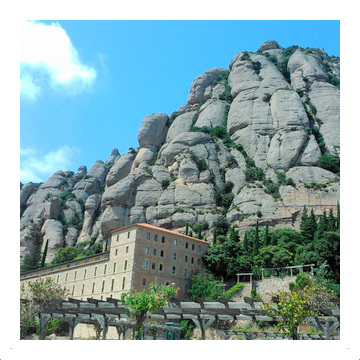

礼拝堂の正面の右には、カタルーニャの守護神である黒マリア像があります。 本尊はモンセラットの山の上にあって、これはその分身。日本で例えると東大寺に大仏があっても小さな各お寺にもそれぞれお釈迦様の仏像がある、ああいう関係と思って頂くと分かり易いかと思います。 ちなみに、ここカタルーニャではどこの教会、礼拝堂にも必ずあるのがこの黒マリア像。 ちなみに、黒マリア伝説とは。。 その昔880年、とある土曜日の午後のこと。 モンセラットの山の麓に住む人々が天からのメロディーとともに、山の中腹に光が灯されているのを見ました。 次の土曜日にも同じことが起こったので、司祭が洞窟に入ってみるとマリア像が佇んでいたのです。 麓の村へ降ろそうと持ち上げると、マリア像が重くて動かず仕方なくそこに教会を建て今に続いています。 尚、黒マリアに触ると歩けなかった人が急に歩きだしたとか、いわゆる奇跡を起こすと言う事で崇められています。

|

【モンセラットとコロニア・グエル教会1日攻略法】ちょっと大変ですが2か所を一日で回ってしまう裏技を詳しく解説します。 |  |

【モンセラット】★★★★☆ バルセロナからのショートトリップの観光スポットとしては一番人気。 |

教会の裏

|

|

| 礼拝堂の裏へ回ると側面を間近かに見ることが出来ます | |

|

|

| 傾斜した外壁 | 魚とアルファーの文字 |

|

|

| こちらにはオメガとオブジェ | P十字架に.. |

教会内の見学が終われば、最後に裏に回ってみて下さい。 先程、礼拝堂で見たステンドグラスを外から見ることが出来ます。 また、外壁に注目すると壁が傾斜しているが分かります。これは、あの逆さ吊り実験で得た傾斜のままに忠実に建てたからです。 また、壁を見ると先程見た【Α.Ω】がここでは立体的に表されています、特に魚は教えてもらえないとサンショウウオ?かヤモリ?と見間違いかねない程に抽象的。 あと、壁には今も何の為にか分からないオブジェがあったりします。ガウディは生前、自分の作った作品の詳細まであまり語らなかった為に実は彼の作品にはかなりの部分が今も謎となっています。 実際、学芸員の方に聞きましたが、その答えは「何を意味するか分からないけど、だからこそガウディなんだよと」と言う回答でした。 窓の上の庇を見ると十字架が見えますが、よく注意してみると十字の上が右に少し曲がっているのが見てとれるはずです。 これはローマ字のPを十字に合わせたもので、このP十字架は一体何を表しているかと言うとPはPastorスペイン語で言う羊飼い。 聖書の中では羊飼いはキリストを表していて、先ほどは、【Α.Ω】の間に魚を使っていましたが、より一般的なのは【Α.Ω】の間にPが入っているこの形がそうです。

|

|

【迷える子羊(私達)と羊飼い(Pastor)】 新約聖書のマタイによる福音書にあらわれる言葉「迷える子羊」は、私達大衆を羊の群れの中からはぐれてしまった迷った子羊に例えたもので、それは人生の中で起きる色々な問題に直面したときに、どうしてよいか分からず迷っている人達を指します。また羊飼い(Pastor)はその子羊を正しい道に導いてくれる人、すなわちキリストを指します。 |

屋上

|

|

| 礼拝堂裏から屋上への階段 | 黒で示された柱の場所 |

|

|

| この石は建設が完全に中断した後に弟子達により置かれました | |

|

|

| 換気用の塔に付けられた鐘 | 向こうに見える司教の住居 |

高さ40メートルにもなる塔が達つはずだった教会の2階部分は現在は何も無く、本来教会の床が礼拝堂の屋根、屋上となっています。 そこでまず目に入るのがギリシャの遺跡を彷彿させる石灰岩の石積み。 ここが、教会の本当の入り口なる場所だったところです。 あとここで目に入るのが、途中まで出来ていた塔に付けられた鐘。 これは本来こんな所に付けるものでは無いのですが、工事が途中で終ってしまい未完となったので、村人達が礼拝する為の場所を何とか作る為にガウディの弟子達が取り敢えずと付けたものです。 そのことからも分かるように実験を重ねるあまりに10年をも費やし、やっとスタートした建築も小規模にも関わらず6年経っても地下部分しか出来ずじまい。 足掛け16年待たされた村人達を、全く顧みなかったガウディ。 天才に翻弄された村人を思うと、鐘を見ながら複雑な気持ちにもなります。 ところで、本来教会の祭壇は南東、教会の入り口はその逆の北西に作られるこが多く例えばバルセロナで一番格式高いカテドラルがすですが、その理由はイスラム教徒と同じくキリスト教でも聖地に向かってお祈りすることが一般的で、ここバルセロナからはエルサレムがちょうど南東に位置します。 それにも関わらず、サグラダ・ファミリアにも共通するのですが、コロニア・グエルはその逆になってしまっています。 理由は簡単でガウディにとって建築には光がなにより重要であって、自然光を多く採り入れることが出来る南に入り口を持ってくるのに拘わり、そのせいで祭壇は自ずとその逆、エルサレムと反対側になってしまいました。 後年は信心深くなったと言われるガウディですが、施主と何度もトラブルになっても自分の信念を決して曲げない筋金入り頑固者だったと言う、それがここでも伺い知れます。 少し話はそれましたが、未完に終わったこともあり特にこの屋上に関しては、ただの見晴らし台としての価値以外はほとんどありません。

|

「カテドラル」★★★★☆ バルセロナで最も格式高い大聖堂は市民の心の故郷と言える教会です。 |

ガウディの十字架

|

|

| ガウディがデザインした十字架はどの方向から見ても十字 | |

|

|

| スマホで動きながら撮る人 | ミラーリェス邸の石門 |

1902年ガウディが制作した鉄細工の2重十字架が、教会の入り口右に立っています。 試しに動きながら十字架を見て見ると、あら不思議本当にどこから見ても十字。 ちなみに、これはレプリカでオリジナルはミラリェス邸の門の上で見ることが出来ます。

|

【ミラーリェス邸の石門】★☆☆☆☆ アントニオ・ガウディによってデザインされた門で、作られたのはグエル公園と.… |

村を歩く

|

|

| 学校として作られた建物 | 昔の雰囲気を残す労働者住宅 |

|

|

| グエル教区を除くこの村の建物の中では、一番の見物となる家 | |

工場の労働者の為に作られたコロニーの中には、当時のモデルニスモ建築の家々が残っています。 建物は現在も人が住んでいて、また学校は柵が囲まれそれらは部外者には公開されていませんが、外観なら見ることができます。 ただし、これらの建築はガウディとは全く関係なく、必見と言うわけでは全くありませんが、せっかく遠くまでわざわざ来られて、もし時間を持て余すようでしたらついでに村の散策がてらおすすめです。 ちなみに、これらの建物は主に弟子の1人で右腕とも称され、グエル公園にあるガウディの家(ガウディ博物館)を作ったことで知られる、Francesc Berenguerと、Joan Rubióの二人の建築家によります。

|

【ガウディ博物館】★☆☆☆☆ 公園内には博物館もあってガウデイゆかりの展示物が置いてある… |

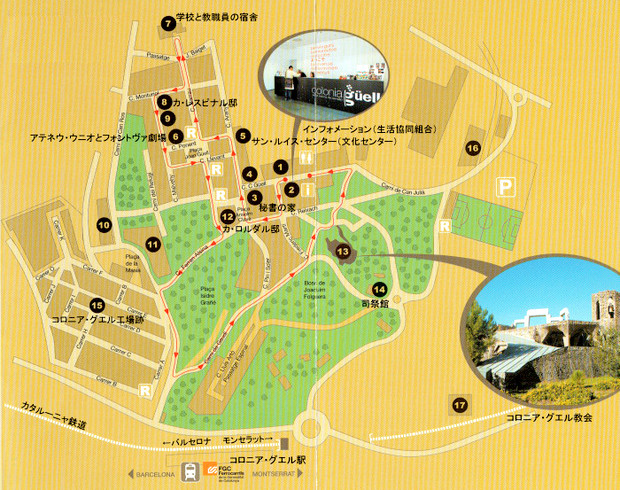

グエル教会のオーディオガイド付きチケットを買うとこの地図をくれます。 村の散策は、この地図に赤線で記されたコースを回ります。 ただし、正直どうでもいいようなスポットが結構あって、以下4つがお勧めスポットになります。

グエル教会のオーディオガイド付きチケットを買うとこの地図をくれます。 村の散策は、この地図に赤線で記されたコースを回ります。 ただし、正直どうでもいいようなスポットが結構あって、以下4つがお勧めスポットになります。

|

|

| ⑫ カ・ロルダル邸 | ⑥ 前の中央広場 |

|

|

| ⑦ 学校 | ⑧ カ・レスビナル邸 |

⑫ カ・ロルダル邸:一軒家の様に見えますが左右が別々に中で分かれてます。⑥ 前の中央広場:広場の真ん中には工場のオーナーのグエル氏の銅像があります。⑦ 学校:中に入れれば良いのですが、柵があって遠目から見学となります。⑧ カ・レスビナル邸:村を散策するなら、ここは絶対にはずせないベストスポット。

社宅を見ると

|

|

| 偶数と奇数の番号の家が並ぶ | 窓枠デザインが微妙に違います |

|

|

| 昔の社宅は、日本で言うところの、いわゆる長屋の様な感じ | |

村の中を散策するとバルセロナ市内観光では気が付かないことや、面白い発見があったりします。 例えば、グエル教会から⑫カ・ロルダル邸の間の通りに並ぶ昔の社宅。 道を挟んで長屋が並んでいますが、一方が偶数の家②④⑥⑧と並び、もう一方は奇数①③⑤⑦と言う感じに並んでいます。 これは、バルセロナ市内のビルの番号にも同じことが言え、スペインでは隣の家の番号は常に一つ飛んで同じ奇数もしくは偶数の家が連続します。 また、この社宅(長屋)独特なのが、隣の家との間に小さな入り口があって、そこから上に上がると左右にまたそれぞれ入り口があり、長屋は上下で違う家族が住んでいます。 家の数字を見ると6Bis、8Bisと書かれていますが、数字の後のBisが上の家と言う事をを表しています。 尚、凝ったモデルニスモの家を含めて、この村全体がどこもかいこもレンガ造りなのは工場に付属する社宅と言う事もあり、経済性を追求し建材として一番安いレンガを多用したことによります。 ただ、そうは言っても長屋の窓枠のデザインを少しづつ変化を付けるなど、芸術好きだったオーナーのグエル氏の意向がそこに現れています。

|

【バルセロナの歩き方】 グーグルマップは便利ですが、更に街の仕組みが分かると完璧! |

心霊スポット

|

|

| 800年前に作られた砦の跡、ちょっと落書きが残念ですが… | |

|

|

| グエル教会から僅か4分ほど | 暗くなると更に雰囲気が |

観光客は殆ど誰も知りませんが地元スペイン人にはかなり知られているのが、コロニア・グエル教会から徒歩4分ほどにある地図⑰のサルバナ館。 これは、今は廃墟となっていますが、12世紀に砦として作られたものです。 いなみにこれが、地元のスペイン人の間では知る人ぞ知る心霊スポット。 ここで突然まわりに誰もいないのに急に腕を引っ張られたり、金縛りにあったなどと言う心霊体験が多数報告されています。 興味がある方は、下の動画を参考に駐車場の横の小道から簡単にたどり着けますのでどうぞ。 尚、砦の中は壁が崩壊する危険があるので、絶対に入らないでください。

村で食べる

|

|

| Bar Restaurant Ateneu Unió | |

|

|

| BAR SPORT | Restaurant Capritx |

見て回るのに1時間も掛からない小さな村。ここで、休憩したりランチが取れる場所を紹介しておきます。 まず、中央広場にあるバル「Bar Restaurant Ateneu Unió」店内は、一昔前のスペインらしさが残っていて雰囲気があり、特に暖かい季節なら前のテラスでゆっくりすると良いと思います。 ただし、料理は美味しくないのでドリンクでの利用がお勧め。 公園の横に隣接しているバル「BAR SPORT」。 ここは、そこそこ食べれる日替わり定食があります。 こちらも暖かい季節は、店内よりテラスの方が気持ち良いでしょう。 最後に村で唯一のレストラン「Restaurant Capritx」を紹介します。 場所は教会の直ぐそばで、料理も決して不味くはありませんが、素晴らしいいと言う様なことも決してありません。 一応、お店のお勧めを言うと、ロブスターのリゾット(Arroz con bogavante)が、ご飯物なので日本人には良いかと思います。 まあ、紹介はしましたが基本的には村でお金を使って食べる程の物は特にありません。 なので基本はカフェやビールなどドリンクで済ませ、時間があればバルセロナに戻ってのランチが良いと思います。

アクセス方法

コロニアグエル教会への行き方は、地下鉄1号線と3号線が乗り入れているエスパーニャ駅が起点となります。 通常なら起点となるカタルーニャ鉄道のエスパーニャ駅からグエル教会駅、その後に徒歩にて教会となりますがここではそれに加えバルセロナからの郊外観光で最も人気のあるモンセラットと2か所同時に行く方法を解説します。

コロニアグエル教会への行き方は、地下鉄1号線と3号線が乗り入れているエスパーニャ駅が起点となります。 通常なら起点となるカタルーニャ鉄道のエスパーニャ駅からグエル教会駅、その後に徒歩にて教会となりますがここではそれに加えバルセロナからの郊外観光で最も人気のあるモンセラットと2か所同時に行く方法を解説します。

基本編

バルセロナ発➡コロニ・アグエル駅➡コロニア・グエル教会

一番オーソドックスな行き方です、詳細は以下をご覧ください。

|

【グエル教会への行き方】 コロニアル・グエル教会までの行き方を徹底解説します! |  |

【スペイン(エスパニア)広場】★☆☆☆☆ バルセロナの陸の玄関口スペイン広場は同時にコロニアグエル教会、モンセラットへの起点。 |

+モンセラット編

バルセロナ発➡モンセラット➡コロニア・グエル駅➡コロニア・グエル教会

モンセラットとコロニア・グエル教会を一日で観光して回る 注意)モンセラットと合わせて一日で回る方法は、それなりに時間も掛かり疲れる方法です。

|

【モンセラットとコロニア・グエル教会1日攻略法】ちょっと大変ですが2か所を一日で回ってしまう裏技を詳しく解説します。 |  |

【モンセラット】★★★★☆ バルセロナからのショートトリップの観光スポットとしては一番人気。 |

見どころムービ―

コロニア・グエル教会の主な見どころをフォトムービーにまとめました。

まとめ&アドバイス

教会自体は未完と言うのもありますが、完成していたとしても非常にこじんまりしたものです。 なので、繰り返しになりますがサグラダ・ファミリアを見た時の様なインパクトはありません。 ただしガウディ死後、他人の手により本来の別の姿形で現在も工事が続くサグラダ・ファミリアと違って、これこそが100%ガウディが作った教会とも言えますし、数ある作品の中での最高傑作とよばれるそれはガウディ好きには見る価値が十分あると言えます。 一方で建築に特に興味がない方には、正直な所10分も見れば十分かも知れません。 バルセロナからわざわざ地下鉄、電車、更に駅から歩いて来るまでの価値があるかと言うとそれは微妙。 特にバルセロナへ来るのが初めてで、滞在が数日しかないのなら尚更そう言えます。 注意事項としては、日曜日はミサの時間(11~12時)は礼拝堂内には観光では入れません。 また、オーディオガイドは日本語もあります。教会の部分は少しで他の大部分が街の建物散策の説明になっているのに加え、全部で1時間半もかかるので敢えて必要なのかは微妙なのですが、それは皆さんのお好みで選んでください。 ちなみに教会以外の建物は、特別な物は何も無くどこの街にも残るモデルニスモ建築、平凡な物ですのであまり期待はしないこと。 以上、コロニア・グエル教会の解説となります。 最後までお読み頂きありがとうございました。 *広告* あと話は変わりますが、もしモンセラットなどと併せて効率よく回りたい方はバルセロナウォーカーが主催するモンセラット+コロニアグエル半日ツアーがありますので利用下さい。 専用車でホテルまでお出迎え、お送り。ツアーは当サイトを運営、この記事を書いたカミムラもしくは弊社日本人スタッフが同行しますので安心です。 また、旅程がタイトで行けない方で、午後出発のフライトをお持ちの方でしたら空港送迎サービスに付随して空港からからホテルへの途中もしくはその逆、ホテルから空港への途中に送迎の移動時間+観光も入れて合計約2時間程で立ち寄る事もできますのでお問い合わせください。 と、ちゃっかりこの場を借りて宣伝しておきます。

|

【厳選、お勧めオリジナルツアー】 ホテルまでの送迎がついているのでドアツードアで安心、そして楽ちんの欲張りツアー。 |

|

お勧め度:16点/20点 ★★★★☆ |

| 住所 | Claudi Güell 【地図はこちら】 |

| URL | http://www.gaudicoloniaguell.org |

| 開館時間 | 月~金:10:00~17:00、週末・祝日:10:00~15:00 日曜・祝日は、11:00から1時間程はミサの時間のため内部見学不可。 休館日:1/1,6 、4/13,18、12/25,26 |

| 料金 | 料金: €10.00、学割・シニア€8.00 子供10歳未満は無料 (注意)チケットはインフォメーションで購入します。教会では買えません。 |

| 最寄駅 | FGCコロニア・グエル駅から徒歩10分 (詳しい行き方は下の関連記事を参照下さい) |

| 記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。 |

@

|

@ | この記事を書いた人:カミムラ:生まれ京都府。1989年日本を離れバックパックをかついで海外へ。アジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパを旅し1997年よりバルセロナに在住。。 記事最終更新 2024.02.25 |

関連記事

|

「コロニア・グエル教会行き方」 スペイン広場駅からカタルーニャ鉄道に乗り教会まで行き方徹底解説し…. |  |

【モンセラットとコロニア・グエル教会1日攻略法」一日で回ってしまう裏技を詳しく解説していくと、それには… |

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |  |

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |