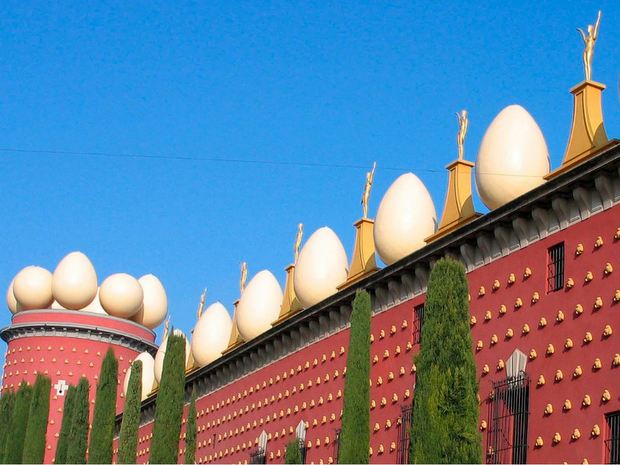

バルセロナから高速鉄道で一時間程、フランス国境に近い街フィゲラスにあるダリ劇場美術館。

ここはダリ自身が計画から建設まで関与し、全精力をかたむけて作った美術館です。

そんなダリに敬意をこめ、バルセロナウォーカーも全精力をかたむけて皆さんに出来る限りダリの魅力を知ってもらうべく解説していきます。

尚、この記事はかなりボリュームがあるので、美術館の部分だけ簡単に読みたい方は目次の第9章ダリ美術館 フィゲラスから読み始めてください。

目次

概要

ダリ美術館のある場所は昔は市民劇場があり、そこはダリが幼少のときに初めて美術に触れて感動した場所でした。

またその劇場の目の前には幼い頃にダリが洗礼を受けた教会が建ち、更に14歳の少年ダリの絵が最初に展示された場所と言う事で、非常に強い思い入れがありました。

尚、市民劇場はスペイン内戦(市民戦争)のときに破壊され、その後何十年も倒壊したままになっていたものをフィゲラス市長ならびに市議会の協力のもと、1974年にダリはここに美術館をオープンさせます。

ダリが生涯を通じ制作した4000点以上もの作品が所蔵され、世界一のシュルレアリズムの作品を所有する美術館としても知られています。

ところで、この美術館に近づいて最初に驚かされるのがその外観、建物のそれ自体がダリのシュルレアリズム作品と化している点です。

また、驚きは外観だけに留まらず美術館の中は「雨降りタクシー」と言われるオブジェや、建物の壁には「20メートル離れるとリンカーンの顔が見えてくるガラの後ろ姿」と言う巨大な騙し絵など、ダリが ”劇場美術館” と名付けたその理由も納得の他に類をみないダリらしい美術館となっています。

また、ダリ劇場美術館ではダリの作品以外にエル・グレコ、ブリューゲル、マルセル・デュシャン、ウィリアム・アドルフ・ブグローなど、ダリが個人的にコレクションしていた芸術家たちの作品もここに同時に展示されています。

ダリ年表

ダリは生涯を通して自分の人生に起こった重要な出来事を作品に反映することによって、作品に深みと意味を与えました。

また、時には我々が解読不明なメッセージも含め様々な象徴的イメージ(アイコン)を考案し、ダリの着想の源でもある家族や少年時代のトラウマやコンプレックスを比喩的に作品の中に表現します。

そしてあともう一点、ダリ生涯の作品を読み解くうえで妻ガラの存在が非常に重要なポイントとなります。

以下、ダリの人生の大きな出来事を年表にまとめました。

| 1904年 | 5月11日、スペイン カタルーニャ州フイゲラスで生まれる。 |

| 1917年 | 版画学校教師フアン・ヌーニネスの指導を受け印象派、点描派の影響を受ける |

| 1921年 | マドリード王立美術学校に入学。ロルカ、ブニュエルと親交を結ぶ。 母フェリーパ死亡。 |

| 1926 | ピカソに会う。10月、美術史の答案提出を拒み、放校処分。 |

| 1927 | フロイトの精神分析学を読む。この頃パリのシュルレアリスムの影響もみられる。 |

| 1929 | パリのシュルレアリスト達と接触。ガラと恋に落ちる。ブニュエルと共同で前衛映画『アンダルシアの犬』を制作しパリで上映。 |

| 1930 | スペインの建築家のガウディやオランダのフェルメールなどに影響を受け、 「二重像(ダブルイメージ)」を描き始める。 |

| 1931 | 『記憶の固執』など、柔らかい時計の現れる作品を描き始める。 |

| 1932 | ミレーの『晩鐘』をテーマとする一連の作品を描く。 |

| 1934 | シュルレアリスムグループから除名される。ガラとともに初めてアメリカを訪問する。 |

| 1938 | ロンドンでフロイトに会う。 |

| 1939 | バレエなどの台本を書き、衣装および舞台装置をデザインする。 |

| 1940 | アメリカに亡命。 |

| 1948 | アメリカからスペインへ帰国。原子主義、神秘主義を発展させる。 |

| 1958 | 新たにガラと宗教的結婚をする。 |

| 1974 | フィゲラスのダリ劇場美術館開館。 |

| 1982 | 妻ガラ死去。ダリはプボルの館で悲歎・憔悴の日々を送る。 |

| 1984 | 火災に遭い、ダリ全身に火傷を負う。バルセロナの市立病院に入院。 |

| 1989 | フィゲラスで死亡。フィゲラスのダリ劇場美術館に埋葬される。 |

ダリの代表作

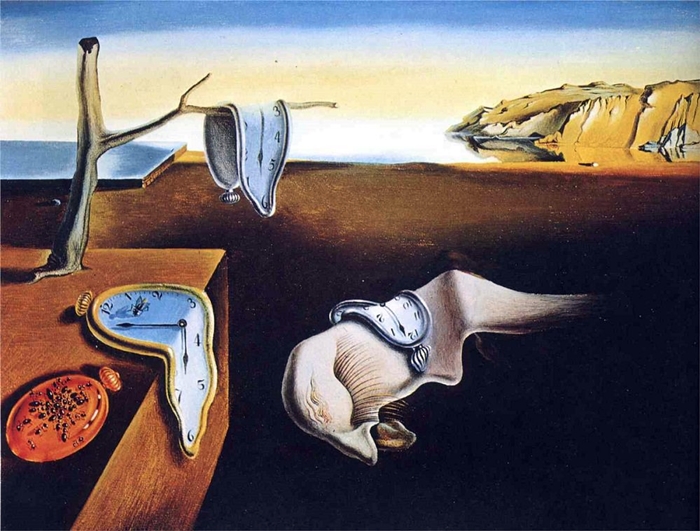

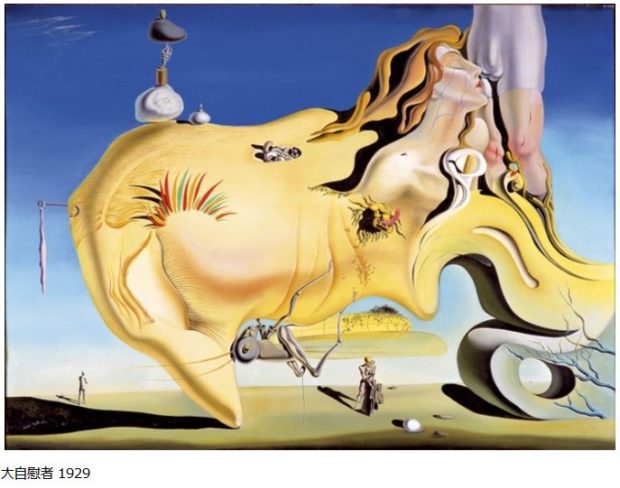

「記憶の固執」は中学の美術の教科書にも載っているダリの代表作です。

作品の中の時計は「柔らかい時計」や「溶ける時計」とも言われ、シュルレアリスムを語る時には必ずと言っていいほど引き合いに出され、また今世紀の芸術界において最も重要な作品の一つと言われます。

この作品、現在はニューヨーク(アメリカ)のニューヨーク近代美術館に収蔵されています。

絵に描かれている3つの時計の時間がそれぞれ異なるのは、現在の記憶と過去の記憶が入り乱れる無時間を表現していると言われています。

右上に描かれている岩場はダリが暮らしたポルトリガットの家(卵の家)から車で15分程にあるクレウス岬です。

時計が溶けているのは、キッチンで妻のガラが食べていたカマンベールチーズが溶けていく状態を見てインスピレーションを得て描いたものです。

ダリは生まれながらのコンプレックスやトラウマなどにより柔らかいものと硬いものへの両極への執着があり、そう言う意味ではその両端が表現された作品となっています。

ダリの絵を象徴しているこの作品ですが20年後に始まるダリの画風が変化する、いわゆる”原子核神秘主義時代”にはこの絵は再構成され「記憶の固執の崩壊」として描かれています。

キーワードを読み解く

シュルレアリスム(超現実主義)と言われるダリの作品は、超現実と言う名前のとおり現実を超越した不思議で奇妙な絵。

それらの作品を理解する上で、事前に知っておくべき幾つかのキーワードをここで述べます。

兄の身代わり

では、全ての始まりとなったダリの幼児体験から始めます。

ダリは1904年5月11日、スペインの北東部フランスとの国境に近いカタルーニャ州のフィゲラスに生まれます。

裕福な家庭に生まれたダリですが、実はダリが生まれる1年ほど前に兄が亡くなっています。

その兄の名はサルバドール、長男のあまりに当然の死を受け入れることが出来なかった両親は同じサルバドールの名前を次に生まれて来たダリに与え溺愛したのですが、このことが後にダリの心に暗い影を落とすことになります。

11月1日はセグンダ・パスクアと呼ばれる、年に一度訪れるスペインの墓参りの日に毎年両親はダリを墓に連れて行き「お前はこの子の生まれ変わりなんだよ」と兄の墓の前で幼いダリに繰り返し言いました。

このことでダリは次第に「死んだのは兄ではなくて… 自分なのではないか?」という妄想に取りつかれ、自身の存在と表裏一体になった亡き兄を思いながら死の恐怖に囚われる日々を送ることになります。

その後、命が絶え身体が朽ちることに対する恐怖は次第に成人したダリの作品に反映されるようになり、特に初期の作品に奇妙な軟体生物や、ぶよぶよとした柔らかい質感の物体が頻繁に描かれているのは出生のトラウマの影響と言われています。

ダリにとって形が不定型な柔らかいものは肉体の腐敗を彷彿とさせる恐ろしい存在となってしまったのです。

更なるトラウマ

愛情があったにも関わらず子供の本当の心の内を理解できず、ダリを死んだ兄の身代わりとしてしまった父親。

また、ダリは子供の時に父親から性教育としてたくさんの梅毒患者のグロテスクに損傷した性器の写真を見せられたため、性に対する恐怖心が刷り込まれ、それがダリが女性恐怖症になった原因と言われ、更なるトラウマを生涯抱えることになります。

ただそんな中、唯一の救いはダリの母親でした。

彼女はダリが望む物は何でも与えただけでなく、子供の頃のダリは情緒不安定(*)なところがあり怒りやすく、意味もなく友人を橋から突き落としたりすることがあったのですが、常に母親がやさしく優しくつつんでくれました。

しかしそんな母もダリが17歳の時にガンで亡くなり、以降ダリは無条件に愛してくれた母の面影を求め続けることになり、それがこの後に述べるガラとの出逢いにつながっていきます。 @

@

*生前ダリは様々な精神障害の特徴を示し、中でも自己愛性パーソナリティ障害が専門家により確実視されています。

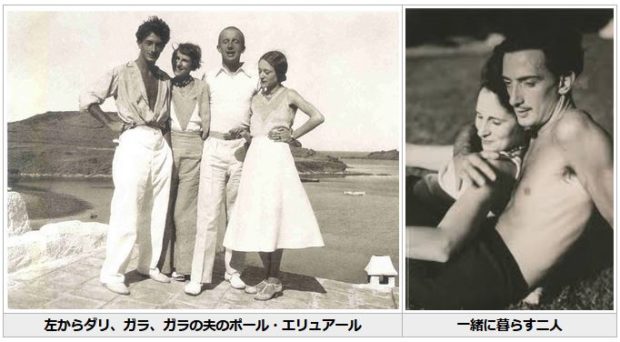

運命の女性との出会い

既に述べた幼少のトラウマを抱え、一方で母の面影を求め続け成人していくダリですが1929年に運命の女性と出会います。

パリでダリの描く絵を扱っていた画商と共に、スペインに住むダリを訪れたシュルレアリスムの詩人ポール・エリュアールの妻だった、ダリよりも10歳年上のロシア人女性のガラ。

夫がいるにも関わらず二人は知り合って直ぐにお互い強く惹かれあい、その後ガラの夫エリュアールの了解のもとで恋愛関係をスタートさせます。

そのガラのおかげで幼少からのトラウマ、精神的葛藤から解放されたダリ。

またガラはダリにインスピレーションを与えてくれるミューズであり献身的な母であり、仕事の広報役でもありました。

更に敏腕マネージャーとしてアメリカの画商に積極的に作品を売り込んでくれ、トレードマークの髭(ひげ)も奇行のパフォーマンスも彼女の演出だったと言われています。

また後にダリは「ガラ・サルバドール・ダリ」と作品にサインを入れる様になるほど、2人は強い絆で結ばれていきます。

以上が、ダリ作品の根底をなす重要な部分だと知ったところで次は、彼の作品の特徴について解説していきます。

ダリ芸術のキーワード

ダリの生い立ちなどを知った後、ここではダリの作品上の重要なキーワードを解説していきます。

シュルレアリスム

日本語に直訳すると「超現実主義」。

夢や無意識の力を借りて芸術作品を作る運動で、それは現実にはありえないことを表現するアート。

20世紀、芸術界に与えた最大の影響の一つとも呼ばれ絵画のみならず文学、映画など多分野に及びました。

ただ、ヨーロッパでドイツのナチスが台頭した1930年代、一般人には理解し難い作品だったこともあり、ヒトラーから廃退芸術と弾圧の対象にされ、ナチスのフランス侵攻と同時期にダリを含め主にパリで活躍していた多くのシュルレアリストが後にアメリカに亡命することになります。

またそのことによって発祥のヨーロッパから場所を移し、現在に続く抽象表現主義を形成する土台がアメリカで築かれることになります。

尚、シュルレアリスムはその発展の過程で「今まで人がしたことのないこと」を試行し続けた結果として、実に多様な表現手法を編み出しました。

フロイトの精神分析論

オーストリアの精神科医、ジークムント・フロイトが提唱した理論で、それは人間の言葉や行動、空想、夢、心理的症状などの無意識的意味を理解しようとする方法論。

その中で使われたのが自由連想法と言うもので、ある言葉(キーワード)を与えられた時に心に浮かぶままの自由な考えを連想し、キーワードと連想した言葉の2つの関連を分析し潜在意識を顕在化する事によって心理的抑圧を解明していきます。

一方、これまでの芸術は表面的なものにすぎず本当の深層心理を表現していないと考えていた芸術家たちの多くがその理論に共鳴し、フロイトの精神分析論を支柱として前項で述べたシュルレアリスムと言う超現実主義がここでおこります。

尚、ダリもフロイトに強い影響を受け後年フロイトを訪ね直接会いに行ったほどです。

偏執狂的批判的方法

“偏執狂的”というのは読んで字のごとく、何かに偏りそれに異常に執着し精神が正常でない状態を示しますが、”批判的”というのは、ここでは批判的に考えることとイコールではなく、頭を使って思考しそのものを評価、判断することを意味します。

具体的な例を挙げてみると、ダリが作品の中で多用したフランス人画家ミレーの「晩鐘」という作品。

これは農作業をする夫婦が作業をする途中に、夕方教会から鐘が聞こえてきたので下を向いて祈りを捧げている絵画。

ダリはこの場面を全く違う見方をしていて、これは夫婦の死んだ子供が二人の間の地面の下に埋まっており、その死を悼んでいる画だと全く別の解釈をします。

確かにそう言われればそう見えなくもない、これが「偏執狂的」ということです。

更にダリの描いた絵をよく見ると、元の絵ミレーの「晩鐘」の構図をそのままに夫婦の身体には杖が突きささり、夫は骸骨と化し帽子を腰の前にしています。

この骸骨と身体に突き刺さった杖は死のイメージを強烈に感じさせ、帽子の意味は勃起している股間を隠していると解釈し、死と同時に性欲が背中に存在するその理不尽さを表しています。

この様に作品の中でたとえ自分の妄想を解釈をなんであろうと、客観的に評価し事実化し他者に伝達することが「偏執狂的批判的方法」の意味となります。

ダブル・イメージ(だまし絵)

次に「偏執狂的批判的方法」の中でよく使われたのが「ダブルイ・メージ」”だまし絵”と呼ばれるもので、あるイメージをあるイメージに重ね合わせて表現する方法です。

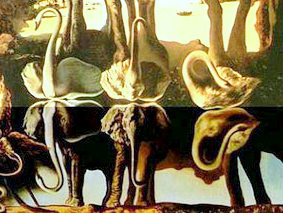

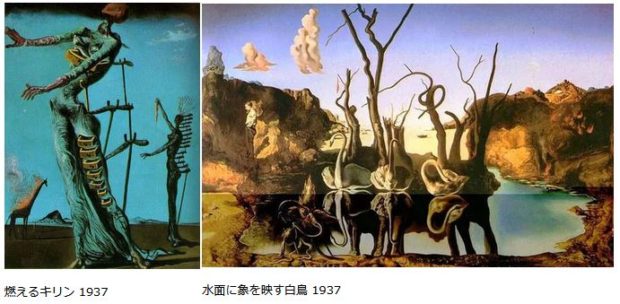

上の作品『水面に象を映しだす白鳥』では、一見すると三羽の白鳥が水辺に佇んでいますがよく見ると、水面に映った白鳥の姿は実は象にも見え、白鳥の後ろに描かれている枯れた木々は水面に反映して象の足の部分になっています。

また、鑑賞者は作品を通してダリがその目で見た実際の白鳥とダリが夢想状態の中で見えた象、全く異なった二つの物体のその境目で見えてくる、新たな現実を追体験できるという仕組みです。

錯覚を利用したこの手法は観る者にだまし絵ならではの楽しさを与えますが、その仕掛けが解けない見抜けない鑑賞者には正直イライラさせます。

特に幾つかある作品のだまし絵は非常に難解なもので、あなたはもしかすると自分の頭が硬いのかと落ち込むかも知れません。

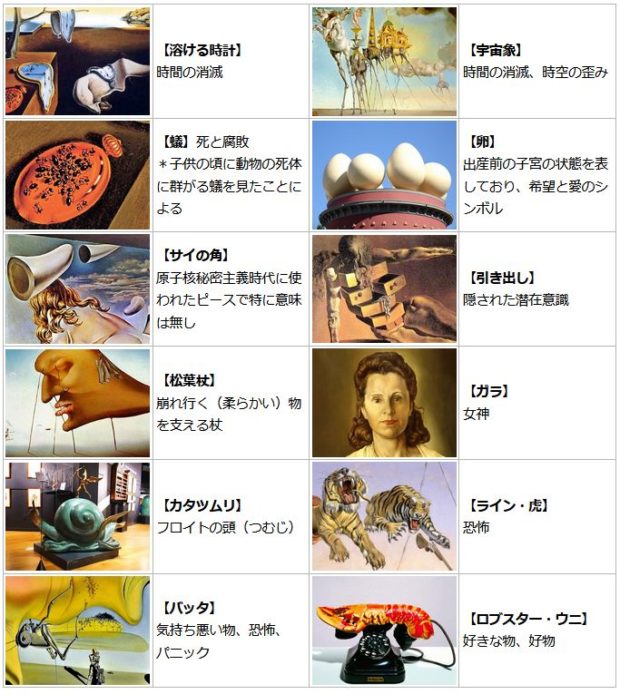

作品に多用される象徴

次にダリの作品には、度々使われる象徴(アイコン)があります。

作品を見る前にそれぞれが何を象徴しているのか、事前に知っておくと観賞の際の助けになります。

以下、主なアイコンの説明ですが注意が必要なのは全てのアイコンに明確な意味が決してあるわけではなく、ダリ自身も特に意味もなく使っていたり、本人にしか理解できない観念的なものも多分に含んでいます。

その中で分かり易いアイコンとしては【蟻】【卵】【引き出し】【ガラ】【ライオン・虎】などがあります。

尚、上記のうち実際は本人から明確な説明がされず、諸説はあるものの実際のところ何の象徴か分からないのが【溶ける時計】【宇宙象】で、時間の消滅、時空の歪みと言われていますが、いわゆる専門家と称される人達による後付けでしかありません。

また、本人の説明があったものの意味不明な説明で分からないものとして【サイの角】【カタツムリ】などがあります。

ちなみに、サイの説明としてダリが言っていたのは「自然界にはサイの角の曲線ほどに、対数螺旋構造の完璧なモデルはありえない」。

またカタツムリの説明としては「フロイトを訪ねた際に、フロイトの家の外で自転車に張り付いていたカタツムリがフロイトの頭のつむじに見えた」と言う具合で、本人以外には一体何を言っているのかさっぱり分からないと言うありさまです。

また、バッタは子供の頃から気持ち悪くてずっと大嫌いで、ロブスター、ウニは子供の頃からシーフードが大好物。ダリはただそれだけの意味合いでこれらのアイコンを使っています。

なので重要なのは分かり難いアイコンやダリの気まぐれ、本人すら分かっても無いことを無理に理解しようとせず、観られる方それぞれが自由な気持ちで見て感じて下さい。

実際ダリ本人も、作品に関してはそれぞれ観る者が好きに感じたら良いと言っています。

次にダリの主な作品を年代順に紹介していきます。

主要作品(年代順)

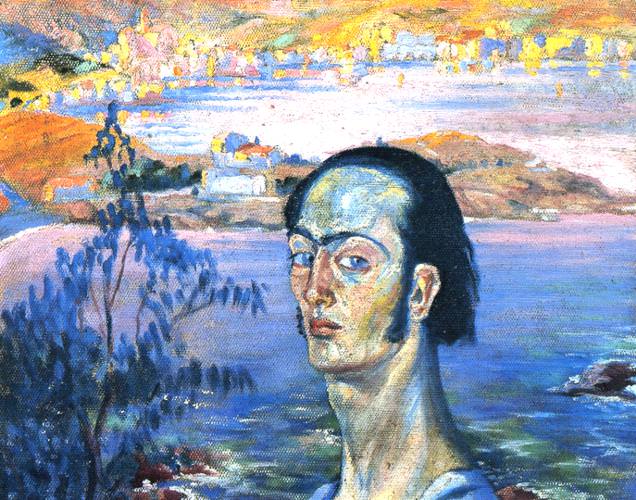

学生時代 1920 – 1928

ジュリー(沢田研二)にも似た自画像 1921年

裕福な家庭に生まれたダリ、幼いころから素描や絵画に関心を示していましたが、やがて息子に備わる才能に気付いた両親の支援もあり順調に絵を学んでいきます。

ダリがまず最初に傾倒したのは、地元の有名な画家ラモン・ピチョット。

彼からは点描法、表現主義、フォービズムを取り入れ「父の肖像」や、特にラファエロに心酔していたこともあり「ラファエロ風の首をした自画像」などを描きました。

1922年ダリの父親のすすめに従い、ピカソも学んだマドリッドにあるスペイン最高の名門美術学校、サン・フェルナンド王立アカデミーへ入学。

ここでの映画監督のルイスブニュエル、詩人のフェデリコ・ガルシア・ロルカとの出会いが後のダリの人格形成に決定的な影響をおよぼします。

王立美術アカデミーでの数年の間、ダリは様々な前衛芸術手法のキュービズム、未来派、形而上絵画などを試し取り入れていきます。

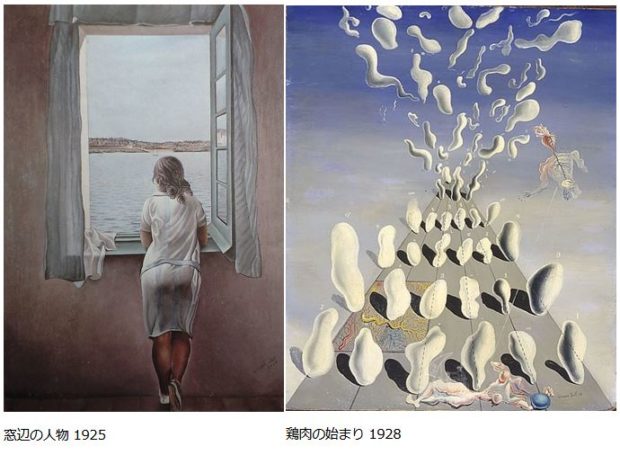

また前衛のみならず、新古典主義の画家からはまるで写真のような作品、左下の「窓辺の人物」なども描きます。ちなみに、この絵で海を見つめるのはダリの妹アナ・マリア。

そんな美術学校在籍中の1926年4月に旅行でパリを訪れます。パリではピカソに会い作品を見せてもらった他、若い芸術家が集うカフェに通い強い刺激を受けます。

またルーブル美術館ではダビンチ、ラファエロ、アングルなどの作品を毎日何時間にも眺めて過ごしました。

それらのカルチャーショックとも言える程の刺激を受けたパリからマドリッドに戻ったダリは、これまで学んだ王立美術アカデミーの保守的な姿勢に真っ向から対立。

教授達には彼を評価するだけの能力はない無能者とまで言い切り、たちまち退学処分を受けます。

そして自由になったダリは、その後新たな表現方法の模索に没頭、そして辿り着いたのがシュルレアリスムで、その初期の作品の一つとなるのが1928年に描かれた(下右)の「鶏肉の始まり」です。

シュルレアリスムの勃興 1929 – 1935

1929年4月、ダリは王立アカデミーで知り合って以来の友人、映画監督ルイス・ブニュエルと映画「アンダルシアの犬」を共同制作する為に再びパリを訪れます。

この時、ダリと同じカタルーニャ出身で以前からダリの面倒をみてくれていた画家のジョアン・ミロの紹介で、画商カミーユ・ゲーマンと作品の独占購入契約を結び、パリでの活動の基盤を確立することに成功しました。

また、その際に画家のルネ・マグリットや詩人のポール・エリュアールなどを画商から紹介され、彼らの思想に魅了されます。

特に詩人のポール・エリュアールが後に妻を連れスペインにいるダリを訪れますが、ダリにとってそれが人生の大きなターニングポイントとなります。

さて、一旦パリからスペインに戻ったダリは、いよいよ本格的にシュールレアリスムの作品制作に取り組みます。

その最初の作品となるのが「陰鬱な遊戯」。この中では彼の持つ性的嫌悪感、妄想、羞恥心、家族との葛藤がさらけ出されます。

この作品には、その後の彼の作品のアイコンとなる眠っている頭部、バッタ、蟻、ライオン、石などが使われました。

次の作品「欲望の謎、母よ、母よ、母よ」は曲面体の右上にはライオンの顔がありますが、ライオンはダリにとって恐怖の象徴、そして顔にたかる蟻はダリの実体験に基づいた死を象徴します。

尚、ダリがこれら作品にさらけ出す家族との葛藤はやがて家族関係の崩壊を招くことになるのですが、それを決定付けたのは次に登場するガラの存在です。

ガラの出現 1929

1929年夏、パリで知り合ったフランスの詩人ポール・エリュアールが、妻のガラを連れてダリの住むカダケスにやって来ました。

当時ガラはエリュアールの妻でしたが二人は知り合って直ぐにお互い強く惹かれあい、ガラの夫エリュアールの了解のもとで恋愛関係をスタートさせます。

また、ガラはパリの若手芸術家達の不安を理解して受け止め、芸術家の作品を全力で応援、称賛し自信を持たせたことでパリに住む若手芸術家達のミューズとなっていました。

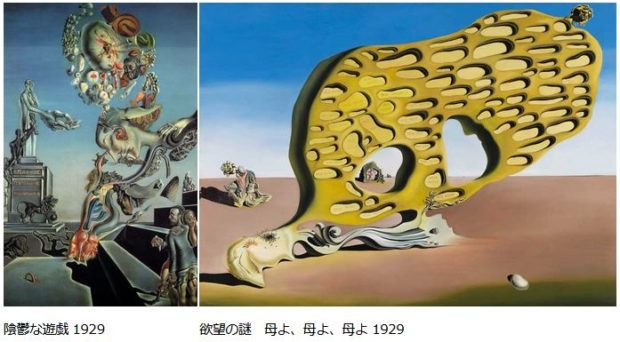

そんなガラのおかげで、これまでの精神的葛藤から解放されたダリが制作したのが「大自慰者」です。

この作品の中央に描かれている下を向いて目を閉じた顔はダリの横顔で、この横顔はダリが住んだポートリガット近くのクレウス岬の岩を着想源とし、ダリがガラを想って自慰を表現しているといわれています。

ただ、キャンバスには性的欲求以外に「恐怖」の象徴バッタと蟻、「葛藤」の象徴として3人の人物も同時に描かれていて、更にキャンバスの下には「生」の象徴の卵。

それらの意味するところは「快楽」「恐怖」「葛藤」の3つの緊張関係の中にあっても、ガラによって救われている自分がいると言うことを表現しています。

「記憶の固執」と共に初期のダリの代表作と言われるこの絵こそ、フロイトの言う「夢分析」意識の下に閉じ込められている無意識の欲望が夢を通じて出現すると言う考え方を応用したもので、この作品以降この手法は多岐にわたり使われることになります。

ポルトリガット

元々、ダリとガラの関係を全面的に反対していた家族ですが1934年11月、ダリがパリ滞在中に一つの事件が起きそれをきっかけに家族関係が崩壊します。

事の発端はダリがスペインで買って持ってきたキリストの心臓のリトグラフを、仲間のシュルレアリスト達に示した際「私は面白半分で母の肖像につばを吐くことがある」と発言。

その言葉を伝え聞いたスペインの美術評論家エウヘニオ・ドルスが、バルセロナの新聞で記事にしますがそれを知ることとなった父親は当然ながらこの発言に対し激怒。

その件について父親がダリに謝罪を求めたにも関わらず、ダリはそれを拒否したことにより財産の相続権を放棄させられた挙句に家を追い出されました。

本当のとことは、子供の頃から愛していた亡くなった母に言った本心では無く、調子に乗っていただけの発言は一言謝れば済んだ話ですが、それが出来なかった幼稚なダリ。

だからなのか勘当されても結局、遠くへも行かず家から山を越えたところにある入江、ポルトリガットの漁師小屋を手に入れそこに住み始めます。

尚、現在はダリの住んでいた家「卵の家」として一般開放されていて、ダリの代表作「記憶の固執」の3つの時計の後方の景色を一度照らし合わせて見て頂くと分かりますが、ここが舞台となりました。

|

【ダリの家(卵の家)】 フランス国境に近い漁港のカダケスに程近い入り江にダリがが晩年を過ごした家…. |

偏狂的批判的方法の確立

ダリは1930年代の前半を通じてシュルレアリスムに”偏執狂的批判方法”を取り入れて独自に発展させていきます。

既に【作品の元をなすキーワード】の項でも述べましたが、本来のミレーの絵画『晩鐘』で描かれた農民夫婦が、手を休め祈る姿を正しいとせず、実はそれとは全く正反対の汚らわしいとも言えるものをそこに見出して批判しました。

また、ダリは作品の中に日常の食べ物も妄想のアイコンとして繰り返し描くようになります。

例えば「カタルーニャのパン」ではパンは性的欲求の象徴として男根の形に描かれ、「肉片をかたにのせたガラの肖像」ではガラの肩にのるスペアリブはエロティシズムの象徴、あるいは愛する人をむさぼりつくすと言う幻想のアイコンとして機能しています。

戦争と無意識 1936 – 1940

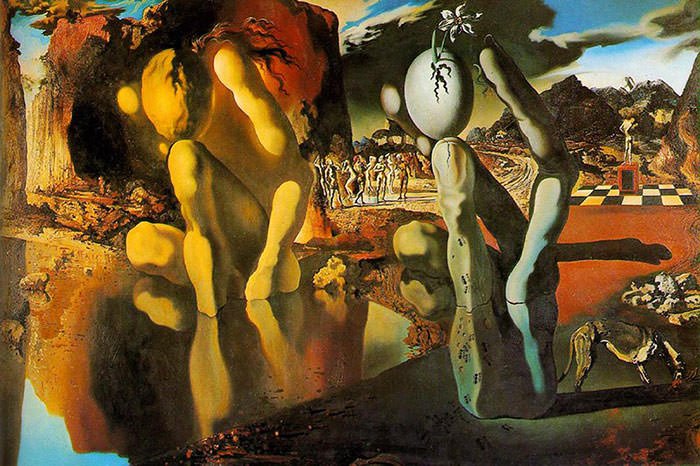

ナルシスの変貌 1937

1930年代後半、ダリはフロイトに代表される精神分析を駆使することにより新たな象徴を考案。これまでも作品にみられるた謎めいた雰囲気を更に強めていきます。

特にこの時期に考案されたのが、作品「燃えるキリン」に代表される女性の体に埋め込まれた引き出し。

この引き出しの意味するものは、人間は潜在的に本人すら気付いていない秘密を、幾つもの引き出しに隠し持っている事を示し、そしてその後ろで燃えるキリンは人間の愚かさを象徴しています。

ダブルイメージ手法を利用した作品としては「ナルシスの変貌」と、「水面に象を映す白鳥」があります。

特に「ナルシスの変貌」は、1938年ダリが信奉するフロイトにロンドンで面会した際に、ダリの卓越したその表現力をフロイトが賞賛。

それをもって、これまで続けて来た”偏執狂的批判的方法”にお墨付きを得たと考え、ダリはますます自信を深めていくことになります。

市民戦争の怪物たち

茹でたインゲン豆のある柔らかい構造 1936

また、1930年代後半はドイツではナチスの台頭、そしてスペインでは軍の一派が反乱を起こし後に数十万人の死者をだすことになる市民戦争が勃発します。

そんな風雲急を告げる混乱の時代の中で、ダリは政治的姿勢をはっきりさせることを避けていました。また、その曖昧さは緊迫するスペインまたヨーロッパの情勢の中でダリが批判を受ける原因ともなります。

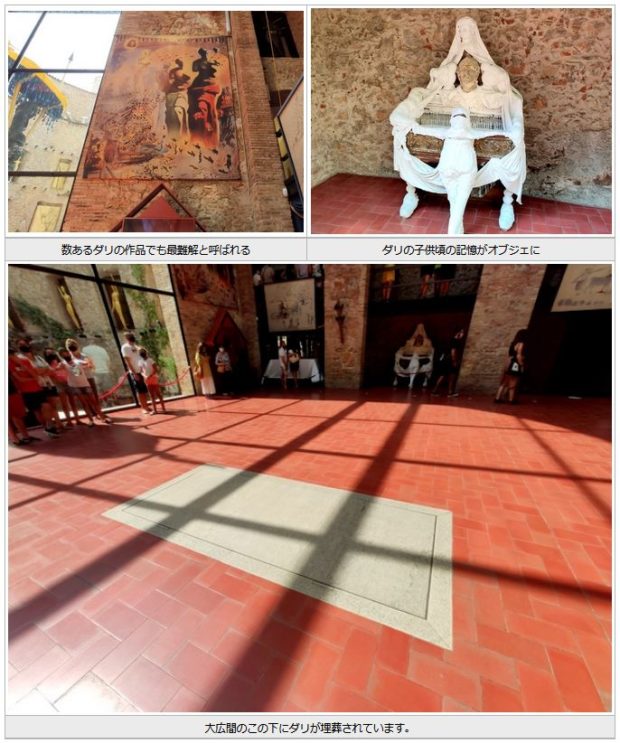

そんな中、内戦の始まる数か月前に発表した作品が「茹でたインゲン豆のある柔らかい構造」。

この絵に描かれているのは、人間の身体の様々なパーツからなる怪物が自分自身を締め上げ踏みつける、それは猛々しくもありますが苦しみ喘ぎながら最終的に自己破壊していくその姿は、同じスペイン人同士が殺しあう内戦の虚しさを描き切っていて、「記憶の固執」と並んでダリの最高傑作と言われています。

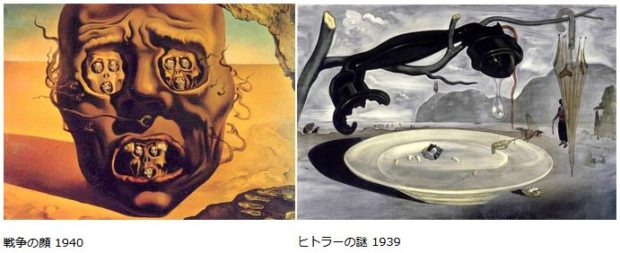

また作品「戦争の顔」では、苦悶する顔の中の瞳や口に骸骨があり、更にその骸骨の顔の中にさらに3つの小さな骸骨が描かれています。

これは果てしない死、戦争が起こす限りのない死の連鎖が表現されています。

ただ反戦の絵を描いたダリですが、一方でヒトラーと内戦の勝者で、後にスペインの独裁者となるフランコらをダリが支持しているとみられたこともあり、作品「ヒトラーの謎」を発表した際にはヒトラーの政策に疑問を投げかけた作品にも関わらず、シュルレアリストのグループから除名処分を受けてしまいます。

米国へ亡命 1940 – 1948

目覚めの一瞬前に柘榴の周りを蜜蜂が飛びまわったことによって引き起こされた夢 1944

第二次世界大戦では、ナチスが前衛的な表現や非ドイツ人的な表現を「退廃芸術」と名付け、弾圧を始めます。

そんな中で誰の目にも退廃芸術と映るダリはドイツ軍のフランス侵攻から2か月後の1940年8月、スペインの内戦を避け滞在していたパリからガラと共に他の著名な芸術家と同様に米国へ移住します。

亡命前にニューヨークに2度訪れたことがあり既に米国での知名度と人気を確固としていたダリですが、この亡命期間を通じて更に活動範囲を広げバレエ舞台の台本・美術・衣装雑誌・書籍・広告用のイラスト制作、小説の執筆までこなします。

また、ウォルト・ディズニーをはじめ、アルフレッド・ヒッチコック、アンディ・ウォーホルなど各界の著名人とも親交を持ち、アメリカ生活は多忙を極めました。

この時期は多忙により絵画の作品数は多くはありませんが、そんな中での代表作の一つが「目覚めの一瞬前に柘榴の周りを蜜蜂が飛びまわったことによって引き起こされた夢」。

後方に描かれている細い足の長い象は、この後のダリの作品に頻繁に登場する、新しアイコンとなります。

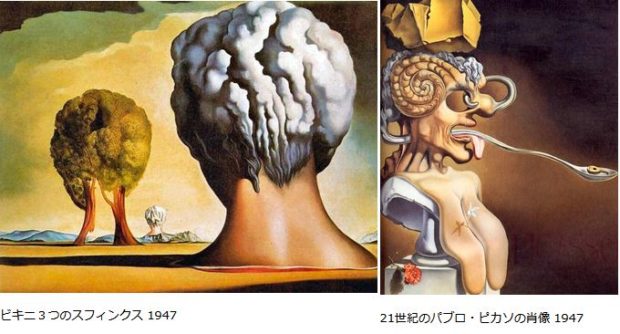

あと、広島の原爆、ビキニ環礁での水爆実験に衝撃を受けて描かれた「ビキニ3つのスフィンクス」もこの時期の代表作の一つです。

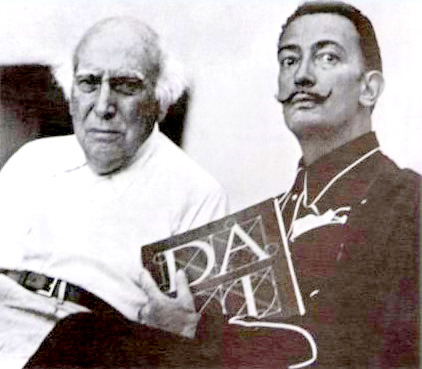

また、ピカソ本人が見ればどう思うのか非常に興味深いところですが、同じスペイン出身で20世紀を代表する画家と呼ばれ、アメリカ亡命する際はダリに資金を用立てしてくれたピカソの肖像画。

更にこの時期、極めて写実的な油彩画も描きます。

その一つがバロック絵画の巨匠作品にも通じる「パンの籠」、そして6か月をも要した妻ガラの肖像画「ガラリーナ」などが描かれました。

原子核秘密主義時代 1949 – 1957

ポルトリガットの聖母 1949

1940年代末、第二次世界大戦も終わり、ダリは亡命先の米国からスペインについに帰国することになります。

ただ、帰国したダリに待ち受けていたのは、前衛芸術など認めない悪名高き独裁者フランコが治める超保守的な祖国スペインの姿でした。

そこでダリはこれまでの前衛的な作品の創作を一旦休んで、その代わりとしてイタリアルネッサンスへの回帰や、十字架のヨハネを始めとする神秘思想研究へとむけられます。

また広島と長崎に使用された原子爆弾が投下された以降、夢中になっていた原子力理論と古典芸術やキリスト教を合体させ新たに”原子核秘密主義”を提唱するに至ります。

早速、ダリは自身が新たに創始した原子秘密主義を使ったその最初の作品となるのが、「ポルトリガットの聖母」。

この作品は2つのバージョンがあり、一つは米国、もう一つは日本の福岡市美術館が所蔵。

また、新たな幻想のアイコンとしてこの時期から、サイの角が使われ始めます。

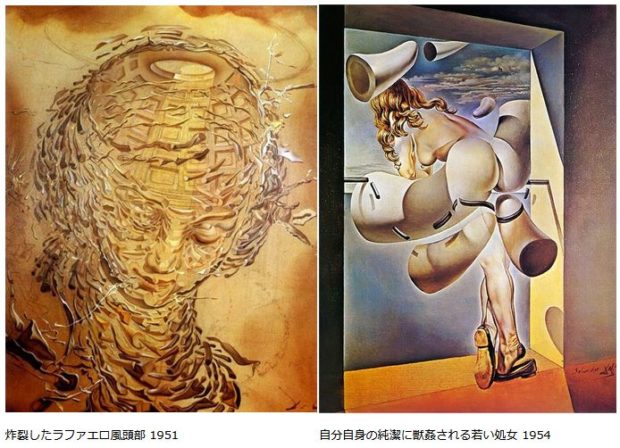

ダリによるとサイの角は対数螺旋状に成長する素晴らしい幾何学芸術だということで「炸裂したラファエロ風頭部」や「自分自身の純潔に獣姦される若い処女」にそれを応用しています。

尚、この作品「自分自身の純潔に獣姦される若い処女」は、ダリの妹のアンナ・マリアを描いた初期作品『窓辺の少女』を思い起こさせるものです。

当時その妹は自分と家族がダリによって何度も傷つけられたと言う赤裸々な事実を綴った伝記を出版しており、そうした内容の伝記を出版した妹へのダリの報復とも言われています。

最後のこだわり 1958 – 1989

幻覚剤的闘牛士 1968-1970

円熟期に入ったダリはそれまでの作品が高い評価を得ているにも関わらず、更に芸術の限界を越えようと様々な実験を行います。

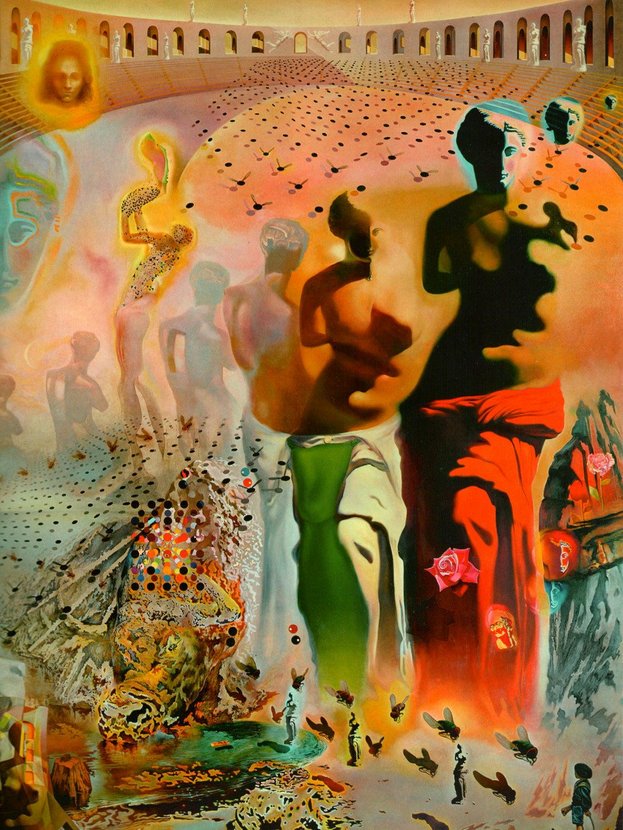

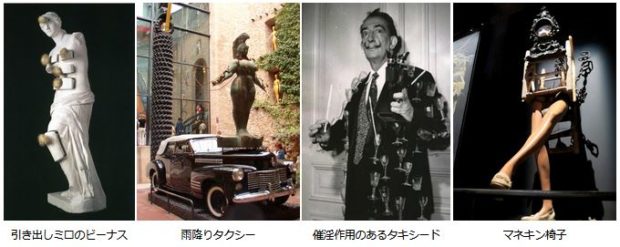

作品「幻覚的闘牛士」では、自らがあみだした”偏執狂的批判的方法”の主な手法である、ダブルイメージを使った幾つものミロのビーナス、更に無数に飛びまわるハエや球体の原子核。

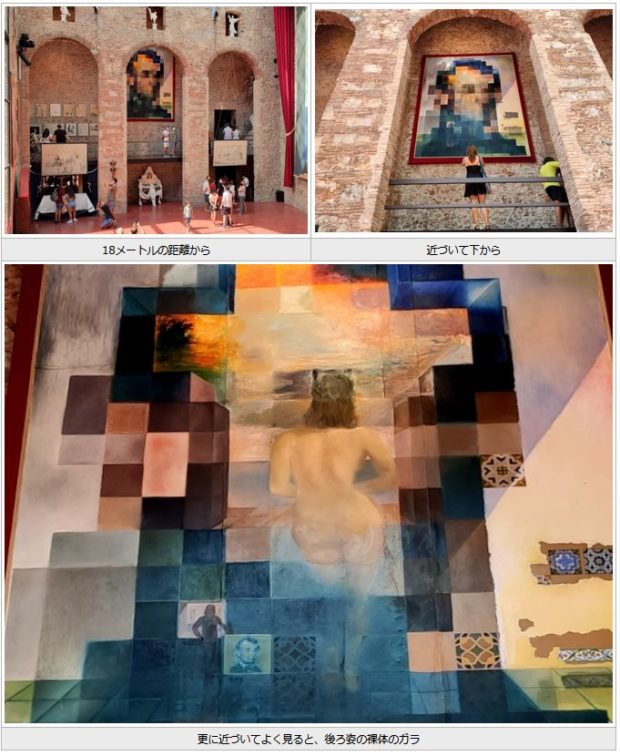

この作品は数あるダリ作品の中でも、とりわけ難解と言われています。

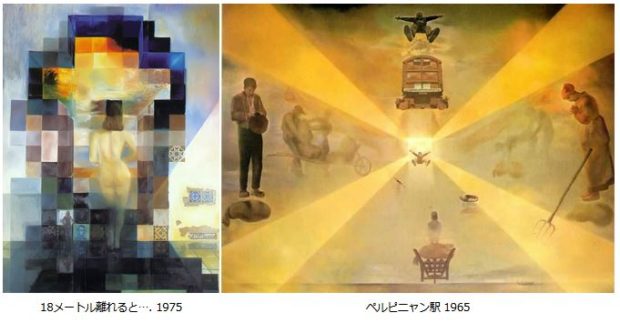

また「18m離れるとアブラハム・リンカーンの肖像に変容する、地中海を見つめるガラ」は、米国の化学雑誌サイエンティフィック・アメリカンの視覚についての記事を参考にこれまでのダブル・イメージを更に進化させました。

ダリはその中で掲載されていたシュルレアリスムデジタル解析されたアメリカ大統領のリンカーンの肖像画を使い、目の錯覚を生み出しています。

また、1970年代の半ばに描いた「ペルピニアンと世界の中心」は、ダリがスペインから列車でパリに行く際に必ず通過したフランスの最初の駅、ペルピニヤンに特別の思いを込めて描いています。

孤独と平和に満ちたポルトリガットの生活から、大都会の喧噪と、そこにある熱に浮かされたような毎日のパリの生活。その両極端の世界の境目、神聖と俗への入り口、ここはダリにとって結界とも言う場所でした。

尚、この駅に近づくたびに、ダリは天才的なアイデアが沸きだした経験を何度もしたと言います。キャンバスの中に描かれている、天から放たれた光の中を下界に落ちてくるダリの姿、関係ないですが個人的には、これは私のお気に入りの絵です。

ちなみに、絵の左右の端にいるのは”偏執狂的批判的方法”で何度となく出て来たミレーの傑作『晩鐘』です。

晩年、最後の作品

天才、そして奇人とも言われたダリ、そして生涯において彼のミューズとして存在したガラ。

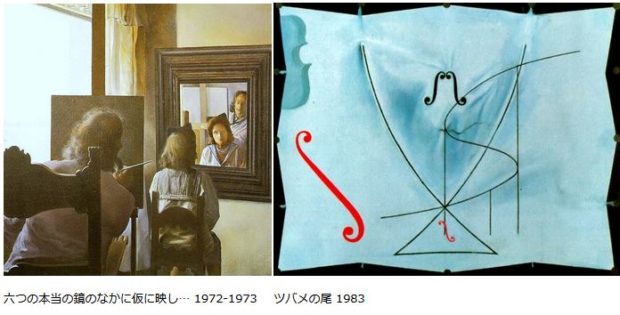

作品「六つの本当の鏡に….」に描かれる、キャンバスの中の年老いた二人。その姿には、これまでの激動の人生が過去のものとなった、そんな何とも言えない二人の哀愁が漂います。

1982年ガラが死んだ後はダリは一切絵を描くのを止めますが、その最後に描いたのが「ツバメの尾」と言う作品です。

最晩年には数学にも興味を持ち、ルネ・トムという数学者の「カタストロフィ(破局)理論」を「世界で最も美しい数学理論」であると絶賛し、燕の尾が持つフォルムの曲線と数学の積分記号、それらを絡めて作品に取り入れました。

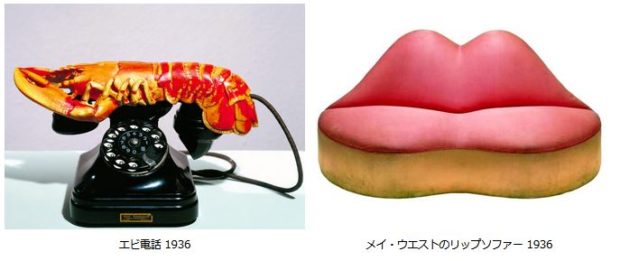

オブジェとジュエリー

シュルレアリスム的オブジェ

回顧的な女性の胸像 1933

1931年以降ダリは絵画に加えて、オブジェの制作も始めます。

シュルレアリスムの元となったダダイスムの時代にも多くのナンセンスなオブジェの作品が発表されましたが、更にダリはそれを発展させて無意識を物質界に反映しようと試みます。

一見、何の関連性もない日常的な物を無意識に組み合わせることにより、制作における理性的判断を排し意外性に富むオブジェの創造につなげようとしました。

また、ダリはその作品をデパートなどで販売を見据えて一般商品化しようとしましたが、制作の手間と市場の小さから止む無く断念します。

ただ、ダリ死後に一部商品化された物があり通販などで買うことが出来ますので、興味のある方はネットで検索してみて下さい。

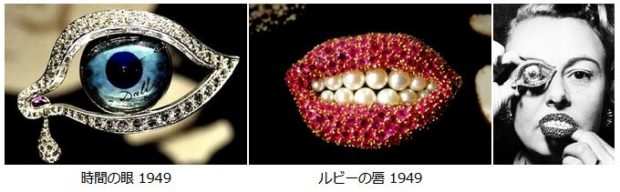

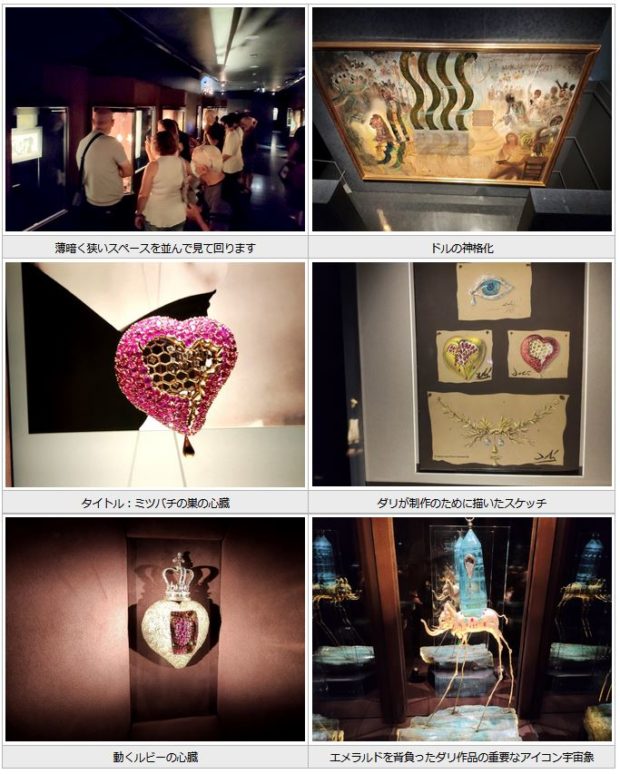

ダリ ジュエリー

アメリカに亡命中に、ダリはニューヨークで活躍したイタリア人ジュエリーデザイナーのフルコ・ディ・ヴェルドゥーラと共に宝石を発表し、ジュエリーアートの分野にデビュー。

その後1949年、アルゼンチン生まれのジュエリーデザイナーであるカルロス・アレマニとの共同作品で、ダリは再び宝石の制作を手掛けます。

ルネサンス期の芸術家にインスピレーションを得た作品を中心に、数は多くはありませんがダリ美術館の中にある宝石美術館に展示されています。

その中で最大の見物は1953年に制作された「王家の心臓」と呼ばれる作品で、ハート型をした黄金のジュエリー。

内側には46個のルビーと42個のダイヤモンドと4個のエメラルドとサファイア、真珠からなりますが、特筆すべきは真ん中の赤いルビーで出来た心臓。

電気仕掛けでリズミカルに鼓動を打ち、更に“ドキドキ”音も出す不思議な光景はダリならでは発想です。

他に、プラチナ台にダイヤモンドを並べた瞼、その間には青い文字盤の時計、これはダリの代表作「時間の固執」をイメージさせます。

ダリ美術館 フイゲラス

ここまで、ダリの生い立ち、幼い頃のトラウマが、その創作の大きな要素になっていると説明しました。

また、フロイトに大きな影響受け、そしてガラとの運命的な出会いがあり、更に時代と共に変わっていく作品を時系列に解説しましたのでこれでダリに関する前知識としては十分かと思います。

もしもっと知りたい場合は、ご自分でお調べいただくとして、ここからは、実際にフィゲラスのダリ劇場美術館に行かれた時の見どころを解説していきます。

注意が必要なのは、その名が”劇場美術館”と言うだけあって普通の美術館とは全く違い、まず美術館の建物自体からダリの作品となっています。

外観

美術館に着いて、まず目を引くのが眩いほどの小豆色の建物。

またその壁には、この街フィゲラスで食べられる典型的なパンである「クロストン」が無数に貼り付けられ、更に屋根には卵とマネキンのオブジェがところ狭しと並びます。既に述べましたが、この卵はダリにとって希望と愛のシンボルとなっています。

次に立っていたり、横になったり、幾つもの卵を載せている円形の塔が、ガラテアの塔でダリは1989年、84歳ここで亡くなります。

また、塔の後ろに見えるガラスのドームは、ジオデシック・ドームと呼ばれるもので、美術館の大広間の天井をおおっています。

美術館の正面入り口の上のバルコニーに立つ潜水士は、ダリがロンドンで国際シュルレアリスム展の講演会に登壇した時のエピソードを元にしたものです。

またその左右に立つ、女神像の頭の上にあるフランスパンは「リーゼントヘア」と称して、フランスパンを頭に括りつけてマスコミの取材陣の前に登場し、物議をかもした時の逸話が元になっています。

|

【1936年ダリ潜水服事件 】 ロンドンの国際シュルレアリスム展での講演で、ウケを狙おうと潜水服に身を包み手にはビリヤードのスティックとロシアのボルゾイ犬を2匹引き連れ登場します。 |

| ダリの狙い通り最初はウケはしましたが、水中ヘルメット越しのトークは結局のところ聴衆には殆ど声が届かず、本来の意味をなしませんでした。更に悪いことに、想定外の事故がおきます。ダリの着ていた潜水服には欠陥があって、その為うまく空気を通さず次第にダリは窒息状態に陥ってしまいます。

しかし助けを呼ぼうにも、ヘルメット越しでは声は届きません。そこで、ダリはヘルメットを外してくれ!と、ジェスチャーで必死にアピールしますが、そういう新たなパフォーマンスかと勘違いした聴衆には、これまた大ウケ。結局のところ、誰もダリが死にかけていることに気が付きませんでしたが、しばらくして運よく聴衆のひとりがダリの異変に気付いたおかげで、ダリは九死に一生を得ました。 |

|

美術館の外にも作品

ダリ美術館の入場は時間指定があるので、早めに着いて入場まで時間調整をする必要があります。

待ち時間の使い方としては、美術館の右横の広場にダリ作品のオブジェが幾つか並んでいるので、それを先に見学しておくと良いでしょう。

その中でも面白いのは、おでこにテレビ、目の中に子供の人形が入っているオブジェ。

制作時、既に70歳に達していたにも関わらずダリの発想力には、正に目から人形です。

また、美術館の正面にある肖像とオブジェの混合体の様なものは、ダリの尊敬する哲学者のフラセスク・プジョルスの像。

ガウディが世に出た時、その作品があまりに異質だったことから世間から大批判を浴びた際、フラセスク・プジョルスが最初にガウディを擁護したことで知られています。

ダリ美術館 10のみどころ

ダリ劇場美術館は全部で22の部屋、6つのスペースから構成されていて、見学はその部屋を1〜22と順番に巡っていきます。

展示されている作品は、絵画、彫刻、オブジェなどがありますが、通常の美術館と違い、目につくのは大仕掛けなものが多いことです。尚、平均的な見学所要時間は1時間45分と言われています。

あと、22部屋が全て興味深い展示かと言うと、正直それ程と言うものもあります。

例を挙げると、他のアーティストの作品を展示している部屋。12番の部屋や8番の部屋。

また14番の部屋もダリが集め持っていたプライベートコレクションを展示なので、それらは特にどうでもいいものです。ここでは、見どころを絞って解説します。

その1 雨降りタクシー

|

|

| 入場して、まず目が奪われるのがこれ「雨降りタクシー」 | |

|

|

| マネキンの運転手が中に | コイン投入口 |

ダリ劇場美術館の館内に入って、すぐ目の前に現れる作品が「雨降りタクシー」。

博物館の中核となるこの作品はダリがアメリカ亡命暮らしを終えスペインに帰国した際、ニューヨークから持ち帰ったとされる ① 黒いキャデラック。この車はかつては、アルカポネが所有していたとされています。

キャデラックの上の ② 女性のブロンズ像は、オーストリアの彫刻家エルンストフックスによるエスター女王の像です。

このブロンズ像は、一説にはダリの妹アナ・マリアを表しているとも言われます。次に ③ は、ダリ劇場美術館にはリサイクル品も多く使われていて、これは古タイヤを積んだ柱。

その柱の先には ④ 小さなボートと、そこから垂れ下がる雫のオブジェがあります。

ダリ作品の定番アイテムの杖に支えられたこのボートは、ダリがポルトリガットに住んでいた頃にいつも舟遊びに使った物です。*当時の写真

尚、車の右前輪の横にコインを入れる箱があります。1ユーロ入れると、作品のタイトル通り車内に雨が降り出す仕組みとなっていますので、一度お試しください」

ちなみに車内にはドライバーと、後部席に2人、その他に乗車しているのはダリの大好物だったブルゴーニュ産のカタツムリです。

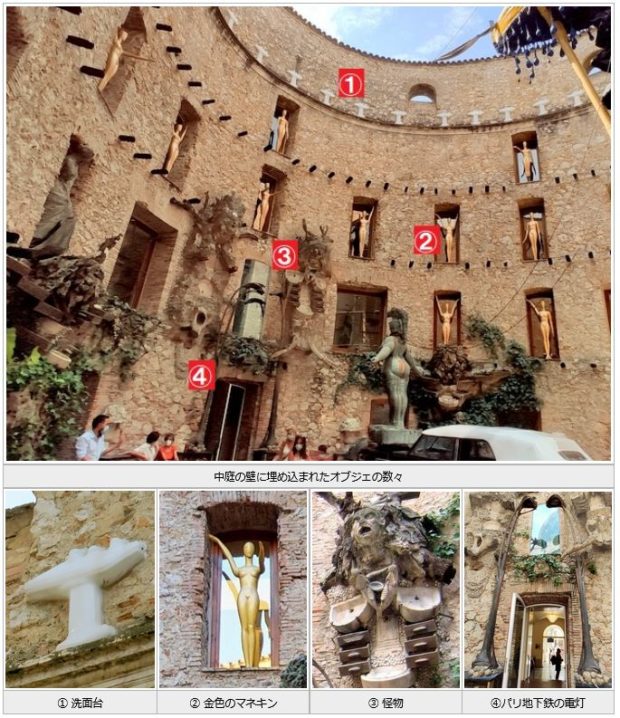

その2 中庭の壁

半円形の中庭の壁には、ダリが厳選した色々なオブジェが埋め込まれています。

まず、壁の一番上に見える ① ローマ字のTの形をした白いオブジェは実は洗面台で、これは最上段で手を広げて並ぶ天使の合唱団を表しています。

次に、冷たいレンガの壁の印象を吹き飛ばすように ② 金色のマネキンが歓迎してくれています。ちなみにどのマネキンも、手の挙げ方が微妙に違っています。

③ の怪物の下には、ダリ作品の定番のアイコンの、引き出し、カタツムリ、更に小さな噴水があります。

尚、怪物の開いた口はガーゴイル、排水溝となっていて、雨の日はこの口から雨水が吹き出てきます。

最後に ④ の中庭の入り口に立つアーチ、これはパリの地下鉄の入り口を照らしていた街灯2本で出来ています。

【ガーゴイルとは?】

|

|

| 雨水を吐くガーゴイル | サグラダファミリア |

ガーゴイルとは西洋建築の屋根に設置される雨どいの機能を持つ怪物をかたどった彫刻のことです。

雨の際は樋から伝わって来た水が最後に怪物の口から流れるように設計してあって諸説はありますが意味としては魔除け。

聖なる土地に怪物が入れないことを示す為とされ、グエル公園の場合は33個のライオンの頭が敷地内への悪魔の侵入を防ぎました。

またサグラダファミリア後陣のファザードに並ぶ、へピやトカゲの不気味な爬虫類のガーゴイルも同じ意味で壁に備え付けられています。これは、ある意味日本の鬼瓦に相当します。

その3 大広間

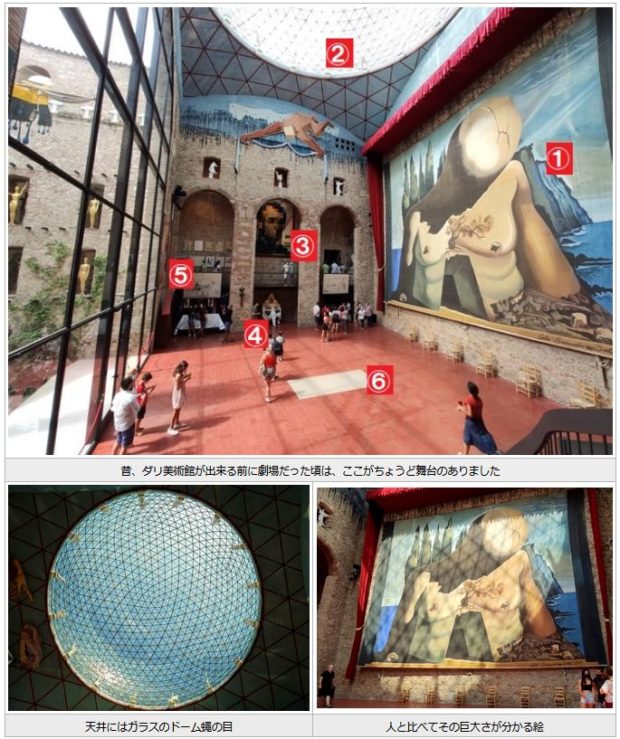

中庭から大広間に入って来ると、まず目に付くのは正面の ① 巨大な絵。

1941年にニューヨークのメトロポリタンオペラハウスで初演された、バレエのステージの背景画を描いたもので題名は「迷宮」と言います。

② の天井にあるガラスドームは、一つが三角形の金属枠の集合体のジオデシック・ドームと呼ばれるものですが、実はこのドームは、蠅の目をイメージしています。

その理由は、ダリは蠅の目、数万の目が集まって出来ている複眼に、自然の驚異と美しさを感じ、それを信奉していました。

その4 リンカーンのだまし絵

ダリ劇場美術館の見もの一つとなっているのが、この ③ リンカーンの肖像画。

長ったらしい作品名「18m離れるとアブラハム・リンカーンの肖像に変容する、地中海を見つめるガラ」は、米国の化学雑誌サイエンティフィック・アメリカンの視覚についての記事を参考に、ダリがよく使っていた手法のダブル・イメージを更に進化させたものです

具体的にはダリはその雑誌の中で掲載されていた、アメリカ大統領のリンカーンのデジタル解析肖像画を使い目の錯覚を生み出しています。

ちなみに作品の制作の手順としては、まずキャンバスにガラの後ろ向きの裸体と基本の背景を描き、その後にデジタル解析された画像の色を上に塗り重ねていくと言う手法です。

その5 超難解作品、墓、幼少の思い出

④ のオブジェのタイトルは「シラミとノミ」と言うカタルーニャの民謡から来ていて、子供の頃の情景をイメージしています。

ちなみに、民謡ではシラミとノミが結婚すると言う意味不明なストーリー。歌に興味ある方はこちらをどうぞ。

⑤ の大広間の壁に掛かっている絵は、ダリの晩年の絵で、彼の数ある作品の中でも屈指の難解な絵として知られる「幻覚闘牛士」です。

⑥ 最後にこの美術館で亡くなったダリが埋葬されているお墓。

このちょうど真下に遺体が安置されていますが、2017年にダリの娘だと主張するピラル・アベルさんによる父親認知訴訟を受け、ダリの遺体が掘り起こされました。

ちなみに、DNA鑑定の結果、親子で無いことが判明し8か月後に埋め戻されています。

その6 宝と魚屋の2つのギャラリー

大広間の見学が終えたら次は、2つある展示場で絵画を鑑賞します。

まず、最初は宝の展示場へ行きます。元々ここは舞台の袖の楽屋だったところ。中へ入ると赤いベルベットが床と壁に張られ、名前の通りいかにも宝の展示場と言う感じがします。

実際、スペースこそ小さいですがこの部屋はダリのお気に入りの作品、すなわちダリにとって宝と言える作品が展示されています。

次は、大広間の反対側、半地下にある魚屋の展示場へ向かいます。

魚屋と言う奇妙な名前が付いた展示場ですが、それには意味があって、ここは昔に魚市場が開かれた角だったことから名づけられました

。尚、宝のギャラリー、魚屋のギャラリー共に、展示してある作品は定期的に変更されるので、ここでは一つづつ紹介せず、あとで主な作品を一括で紹介します。

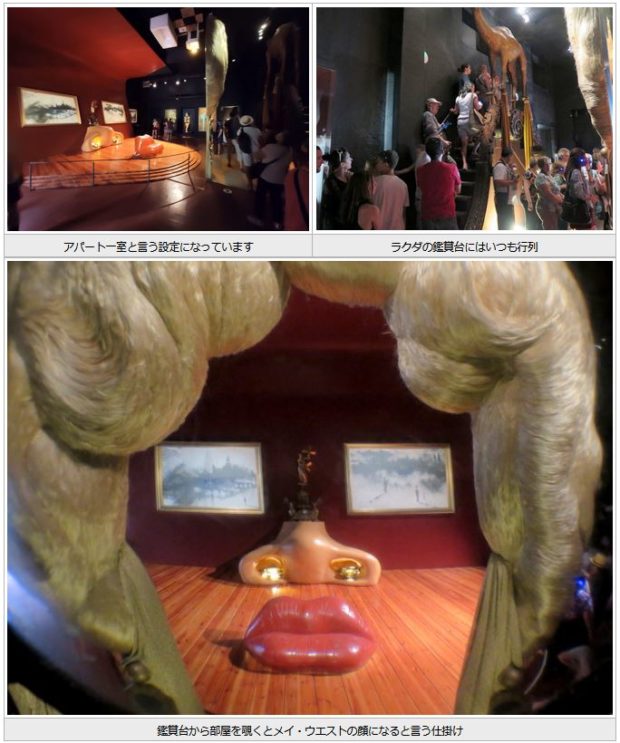

その7 メイ・ウエストの部屋

この、アメリカ人女優のメイ・ウエストの顔がアパートの一室になると言う作品が、ダリ劇場美術館で、もっとも人気のある展示となっています。

その人気の秘密はと言うと、何と言っても驚きの仕掛が施されていることで、半円形のフローリングの室内に配置されたオブジェクトが意味を持っています。

まず、赤い壁には風景画の様な二枚の絵画が飾られ、またその中央には2つの焚口がある暖炉があり、更に手前に置かれた赤い唇の形をしたソファーの合計3点。

では、ラクダの観賞台に上ってそこから見ると、なんとメイ・ウェストの顔が出現すると言う仕掛けになっています。

ところで、アパートにはソファーと暖炉、それだけでは住居として完全ではありません。

と言うわけで、なんと天井にダリはお風呂を付けてしまいます。

ところで、この作品のモデルとなったアメリカの女優メイ・ウェスト、と言っても日本人は誰も知らないと思いますが、アメリカに亡命で住んでいたダリは熱烈な彼女のファンでした。

そんなこともあり、1936年メイ・ウエストの顔にグワッシュで加筆して制作したコラージュ作品『メイ・ウエストの顔、シュルレアリストのアパルトマンとして使える』を、ロンドン国際シュルレアリスム展」に出展します。

ちなみに、潜水服でダリが死にかけたのは、この時の展示会でした。

話は逸れましたが、たまたまその展示会に訪れていた富豪で、アートコレクターのエドワード・ジェイムズが、メイ・ウエストの顔をアパートにした絵をとても気に入り、自らの豪邸に実際にこの部屋を作るようダリに依頼します。

ダリは、同年エドワード・ジェイムズの家に住み込み、このメイ・ウエストの顔の部屋を完成させます。ダリ美術館の開館に合わせ、それを再現させたのがこの作品です。

その8 風の宮殿

この展示場は昔、劇場だった頃は幕間の休憩室だったところです。ここでの最大の見物は、ダリが美術館のオープニングに合わせて描き上げた、縦5.7メートル、横14メートルにも及ぶ大天井画です。

この絵の題材となったのは、地元の詩人Joan Maragallの作品「L’Empordà」。

この絵で、面白いのはまるで見学者を踏みつけているようにも見えるダリの足元。

更に、ダリの身体に埋め込まれた二つの引き出しが開いて、中は空になっています。

ダリにとって潜在意識、トラウマの象徴である引き出しですが、その中身は全て捨て去られ、ガラとこれから天国、システィーナ礼拝堂へと今まさに上昇していく、そんな二人の姿が描かれています。

また、この天井画のあるメインの展示室と隣接して3部屋があり、一つにダリの晩年の部屋が再現されていて、ダリの暮らしがほんの少し垣間見れます。

他にも、後期ダリ作品の中では重要な作品の一つ、原子分裂理論をインスピレーション源とした「球体のガラテア」も展示されていますので、お見逃しなく。

その9 主な所蔵絵画

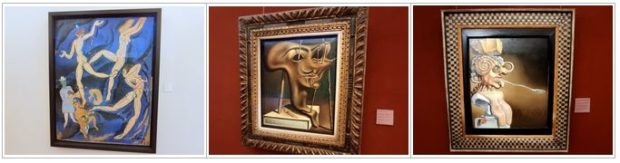

*作品名は左から順番にスペイン語の原題で表記しています

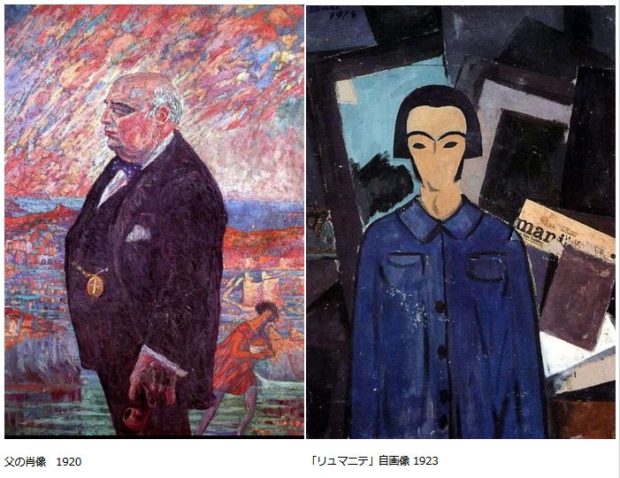

【Satirical composition】1923

ダリが19歳の時に描いたもので、この当時のダリは、印象派、キュービスム、点描がなど色々な手法を試すと共に実験しています。

この絵は、美術好きなら誰もが知っているマティスの「ダンス」を模したもので、ダリは他にも、ピカソ、ボナール、スーラなどの絵も模して研究を重ねます。

【Autorretrato blando con bacon frito】1941

日本語タイトル「焼いたベーコンのある自画像」は、アメリカで描かれたもので、ベーコンは柔らかな状態であったものが、焼くことによって固くなり、そして崩れていくことを意味します。

杖によって支えられた自画像は生身の存在の崩壊を示し、はかない存在でしかないと表現しています。

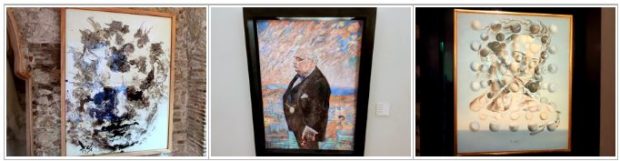

【Retrato de Pablo Picasso】1947

同じスペイン人の先輩としてダリはピカソを尊敬していましたが、ピカソの作品が次第に芸術の審美性を失い、醜くなっていくことを非常に嫌悪したと言われています。

尚、本作品はダリの意向により、この上の「グリルド・ベーコンのある柔らかな自画像」の横に陳列されています。

【Cabeza de Behetoben】1973

大広間から魚屋のギャラリーに行く階段にあるこの絵(左)は、ベートーベンの肖像ですが生きたタコを地面に置いたキャンバスに乗り投げつけて、そのタコの墨で描くと言う非常にユニークな方法。

ダリ曰く、これは足で描いた作品だと言う事で実際、絵の下の方にはダリの靴の跡も見えます。

【Retrato de mi padre】1920

ダリの年表でも紹介しましたが、これはダリが16歳の時に描いたお父さんの肖像画です。

ダリが最初に傾倒した有名な地元画家で、また家族の親友でもあったラモン・ビチョットに教わった点描画法を取り入れて描いています。この後の、ダリの絵の変化を知る上で貴重な作品です。

【Galatea de las esferas】1952

日本語「球体のガラテア」。ダリは晩年、化学や物理、数学に傾倒。

作品についてダリは「各球体は亜原子粒子であり、絵画全体としては、ルネサンス美術と原子理論と物質の究極の不連続性を融合した表現である」と言う事で、いつもの通りダリのみが分かる世界を表現しています。

【Poesía de América】1943

日本語タイトル「アメリカの詩」。ここで描かれている人物は、黒人、およびアメリカ先住民系のスポーツ選手と言われ。また、後方に見える塔はアメリカにおけるアフリカ系の人々が置かれている厳しい状況を表すために、涙を流すアフリカを、建物に描いたとダリは言っています。

【Galarina】1944-1945

ダリが尊敬するイタリアのルネサンス期の巨匠ラファエルが、自らの愛人を描いた絵「ラ・フォルナリーナ」。その絵に敬意を捧げつつ、6か月もかけて描いたのがこの、日本語タイトル「ガラリーナ」。ダリには珍しく、写実的にきっちり描き上げています。

【Fantasma de la atracción sexual 】1934 *大きい画像

日本語タイトル「セックス・アピールの亡命」。クッションの形をした岩を腹に結び、胸の代わりにふたつの袋を持った頭のない女の巨人。見上げているのはダリ少年。手のひらサイズの小さなキャンバスに、幻想が見事に収まり描かれた作品で発表時、ニュヨークタイムスで絶賛されました。

【La piedad】1982

この作品はガラが亡くなった年に描かれたもので、特色としては作品の部分部分に別の表現を入れているところです。尚、ガラを失ったことに落ち込んだダリは、翌1983を最後に絵を描くのを止めてしまい、そしてガラの住んでいたプボール城に籠ることになります。

【La cesta de pan】1945

日本語タイトル「パン籠」また別タイトルとして「パン籠〜屈辱より死を〜」。この絵のポイントは、危なっかしくテーブルの端のぎりぎりに置かれている事。原爆投下寸前の日本を表していると言われ、実際ダリは「私の芸術の最終目標は爆発寸前の保ち合いだ」と言っています。

【Busto de mujer retrospectivo】1933

日本語タイトル「回顧的女性胸像」。この女性胸像の頭に乗っているパンは、男性器を意味し、その上にはダリ作品に度々使われるミレーの「晩鐘」のミニオブジェ。首飾りは「ゾートロープ」とよばれるアニメーションで、そのモデルはダリ。また、額に集る蟻は死を表しています。

その10 ダリ ジュエリー

美術館の最後は、ダリのジュエリーアートの見学になります。既に作品解説で紹介しましたが、アメリカに亡命中に作られたもので、数自体はそんな多くはありませんが、最大の見物は1953年に制作された「王家の心臓」と呼ばれる作品で、ハート型をした黄金のジュエリー。

本来は、ルビーで出来た心臓部分が脈動するはずですが、展示されている本物は動きません。その代わりに横のモニターで実際に動いてる姿をビデオで見ることが出来ます。

あと、どういう訳か分かりませんが、晩年に描いた絵画「ドルの神格化」がここに展示されています。尚、この宝石館の見学は20~30分と言うところです。

ここは軽く見流す

展示作品も多く全部しっかり見ると、時間もかかりますが、そ以上に集中力が後半に切れてくることもあります。また、作品も全てが興味深いものでも無いのも事実で、大きな見どころ以外は、さらっと流してみてしまうと良いでしょう。

例えば廊下にある展示はダリの作品以外の物も多くどれも大した事はないですし、18番の部屋や、風の部屋の窓側、ダリのがある魚のギャラリーの向いの部屋などは、ちらっと見れば十分。また、鏡を使って三次元的に見れる展示やボトルに映る絵も今時驚く感動する人もいないはず。

そんなものよりは、有名な作品が結構あるのでそちらをじっくり観賞された方がお勧めです。もちろん混んでたりすると、見ていても気が散ったりするとは思いますが。

入場チケット購入解説

動画の中で、子供料金のところを、0~8歳と言っていますが、0~14歳の誤りです。

チケットのダリ美術館公式サイトでのオンライン購入は以下。

https://www.salvador-dali.org/en/services/tickets/

バルセロナからの行き方

・フィゲラス駅でバスに乗る際、ドライバーへ伝える行き先は「Plaza del Sol」。

日本人のカタカナ読みで、プラサデ・ソルと言えば100%通じますのでご安心ください。

・バスは路線バスだったり、大型の観光バスだったり、まちまちで統一されていませんが、必ず到着電車に合わせて駅前のあの場所に停まっています。尚、バスは電車が到着したその10分後に出ますので、慌てないようにトイレは電車の車内で事前に済ませて下さい。

ダリ御用達のレストラン

ダリが生前によく利用していた、いわゆる御用達のレストランがダリ美術館から徒歩4分程のところにあります。フィゲラスの街でランチを予定されている方には、お勧めです。

場所:https://goo.gl/maps/JjUvHEhyYUzdrwdD8

営業時間:12:45 ~ 16:00

@

レストランを実際に訪れ食べた、ジョランダ辛口レポートも↓ご覧ください。

|

【Restaurante Duran】★★★★☆ ダリがいつも利用していたレストランはダリ美術館から徒歩4分程に位置し…。 |

まとめ&アドバイス

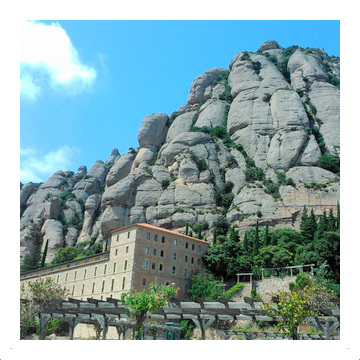

バルセロナから高速列車が開通したので、以前に比べ日帰り旅行で簡単に行けます、近郊観光のモンセラットとほぼ同じ感じで行けると思います。また、ダリ本人が作ったと言う美術館は、アトラクションが一杯あって普通の美術館には無い楽しみがあり、作品数も多く満足感は高いと言えます。

ただし、そのアトラクション的部分のインパクトが大きいので、作品を純粋に楽しむと言う点では、ぼっと見ているとテーマパーク訪問になりかねません。事前に主な作品だけでもある程度予習して、きっちりと見る様に心がけるのも重要ですす。

混み具合ですが、春から秋のシーズン中はかなり混み、当日券で大丈夫だろうと思っていくと数時間待ちと言うのもざらにあります。なのでチケットはネットでの事前購入が必須です。

移動は、ほんの少ししか値段が変わらないので、所要時間、快適さに加え日本の新幹線と同じく専用線を使っていることから、遅延の心配も在来線に比べ殆ど無いので高速列車で行くのが間違いなくベスト。

よくある質問として「予約した入場時間に遅れると、入れないのでしょうか?」。予約時間から最大で30分までなら入場できます。例えば10時入場の予約だと10~10時半までに入場すれば問題ありません。

それ以上遅れると、当日窓口に並んで予約の時間の変更をしますが、その日の分が完売の場合はチケットは無効。運よくあっても、空きのある時間しか取れないの数時間待ちになることもあります。なので時間には遅れない様に30分前を目安に着くようにしてください。

2023年秋にフイゲラス市内ダリの生家がCasa Natal Salvador Dalí(サルバドール・ダリの生家博物館)がオープンしました。ただし、内容は大した事ないと言うか、この記事を読めば分かる様な事と、ただビデオを見さされるだけの内容なので、特に行く必要はないかと思います

あとダリ美術館で見た後に、カダケスの卵の家にも行きたいと言うこれもよくある質問に答えると。フイゲラスを14時前に出るバスがあり、それに乗って1時間程。そこから、徒歩で20分程で着きます。見学後はカダケスからバルセロナ行きのバスが17時にあるので、それに乗りバルセロナに着くのは20時頃になります。

ただし、季節と曜日によっては午後のバスが無いこともあるので要注意です。あと、このルートは間違いなく、体力的にきつく、くたくたになると思います。どうしても、一日で2か所周りたい人はバルセロナウォーカーのオリジナルツアーもあるので、そちらもご検討されてはどうでしょうか。

ちなみに、プボール城を含めた前人未踏のダリ・トライアングル3ヶ所巡りなんかも、バルセロナウォーカーのツアーなら一日でフラフラになるかも知れませんが可能です。と、ちゃっかり宣伝もしておきます。

|

【バルセロナウォーカーツアー】 ホテルまでの送迎がついているのでドアツードアで安心、そして楽ちんツアー。 |

【最後にお願いです】

|

お勧め度:14点/20点 |

| 住所 | Plaça Gala i Salvador Dalí, 5, 17600 Figueres, Girona 【地図はこちら】 |

| URL | https://www.salvador-dali.org/en/museums/ |

| 開館時間 | 7/1~8/31 : 9:00-18:00 無休 1/1~3/30, 5/13~6/29, 10/1~12/31: 10:30-18:00 4/1~5/11, 9/1~9/30 9:30~18:00 月曜休み 但し、1/6, 4/14, 21, 6/9, 23, 11/10, 12/8, 29は除く |

| 料金 | 一般18€、シニア・学生15€ 、8歳以下は無料 但し、7月,8月は一般21€、シニア・学生17ユーロ |

| 行き方 | Figueres駅より徒歩12分。高速鉄道(AVE)、Avantを利用してFigueres Vilafant駅に到着した方は、バスでフィゲラスの町まで移動(所要時間10分) |

| 所要時間 | 1時間半 |

| 記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。 |

@

|

@ | この記事を書いた人:カミムラ:生まれ京都府。1989年日本を離れバックパックをかついで海外へ。アジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパを旅し1997年よりバルセロナに在住。。 記事最終更新 2024.03.10 |

関連記事

|

【ダリ劇場美術館への行き方】 Aveを利用していくとフィゲラス郊外に到着します。市内への移動はバスで |

|

【ガラの家/プボール城】★☆☆☆☆ ダリが最愛のガラにプレゼントした中世の古城は現在一般公開されて… |

|

【ダリの家/卵の家】★★☆☆☆ フランス国境近くのリゾート地バルセロナからバスで2時間にあるカダケスの… |

|

【ジローナ】★★★★☆ バルセロからフイゲラスへの途中にある街は中世の面影が残る人気の… |

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |

|

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |