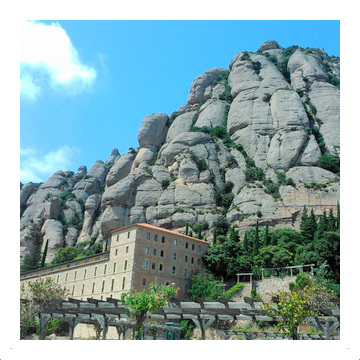

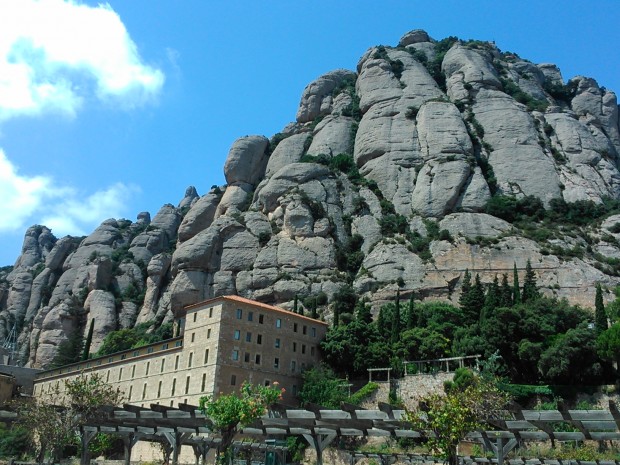

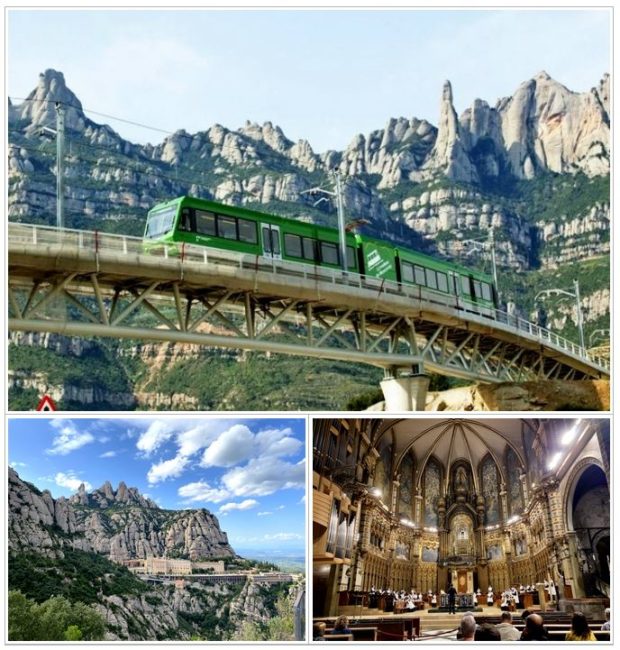

カタルーニャの聖地と呼ばれるモンセラット(モンセラート)は、バルセロナから約1時間で気軽に行くことができ見所も多く、ショートトリップのスポットとしては一番の人気を誇っています。

バルセロナ滞在で日程に余裕があれば、是非一度は訪れてみて下さい。

目次

概要

カタルーニャ語で「のこぎりの山」を意味するモンセラット。

その不思議な山並みは、多くのカタルーニャの芸術家に強い影響を与えてきました。

その中でも最も有名なのが、建築家アントニ・ガウディ。

彼の代表作サグラダ・ファミリアは、モンセラットの景観から着想を得てあの独特のデザインを思いついたとも言われています。

サグラダファミリアの塔を深堀すると

以下が、ガウディがサグラダ・ファミリア、あの独特の塔を着想するになった元のをランキングすると。

1位 ゴシック建築(尖塔の進化形)

【理由】塔を林立させる発想自体はゴシック大聖堂(例:ケルン大聖堂、バルセロナ大聖堂)の流れをくんでいる。ガウディはこれをさらに有機的に発展させ、「直線的な尖塔」ではなく「ねじれや曲面を持つ塔」に進化させた。

2位 自然界(奇岩・樹木の芽立ちのようなフォルム)

【理由】塔が上に向かって絞り込まれ、先端で花や果実のように広がる姿は自然の生長を思わせる。特に装飾のカラフルな果実モチーフは、自然からの着想が色濃い。

3位 モンセラット山(奇岩のシルエット)

【理由】サグラダ・ファミリアの塔群のシルエットが、モンセラット山の尖った岩峰に似ているとよく指摘される。ガウディ自身がモンセラットを巡礼したこともあり、精神的・象徴的な影響は否定できない。

ただし「直接の設計資料に使った証拠」はなく、どれもあくまで推測の域。

——— ここまで ———-

また、モンセラットが聖地として特別な地位を占める理由のひとつが、19世紀初頭のスペイン独立戦争です。ナポレオン率いるフランス軍の侵攻に対し、地元の民兵がこの山に立てこもり、最後まで抵抗を続けた場所として知られています。

また、モンセラットが人々にどれほど愛されているかを示す象徴的な事実があります。少し前まで、バルセロナの女の子の名前人気No.1は「モンセラット」だったのです。今ではバリエーションが増えていますが、それでもこの名前は特別な存在であり続けています。

このことからも、モンセラットが地元の人々にとってどれほど大切な存在であるかがわかります。

|

【サグラダファミリア】 ガウディがここモンセラットを訪れた際に受けたインスピレーションが、その後の彼の創作活動に大きない影響を与えたと言われています。それが最も表れているのが、あのサグラダファミリア。尖塔はまさにモンセラットの山そのもの。 @ @ |

|

【フランコ将軍とは?】 1936年に始まったスペイン内戦で反乱軍を指揮し勝利、その後に30年に渡り独裁政権をしいた元首で当時より独立意識が強かったカタルーニャにおいては、カタルーニャ語の使用禁止するなど強硬な姿勢をとり続けバルセロナでは最も忌み嫌われる存在となっています。 |

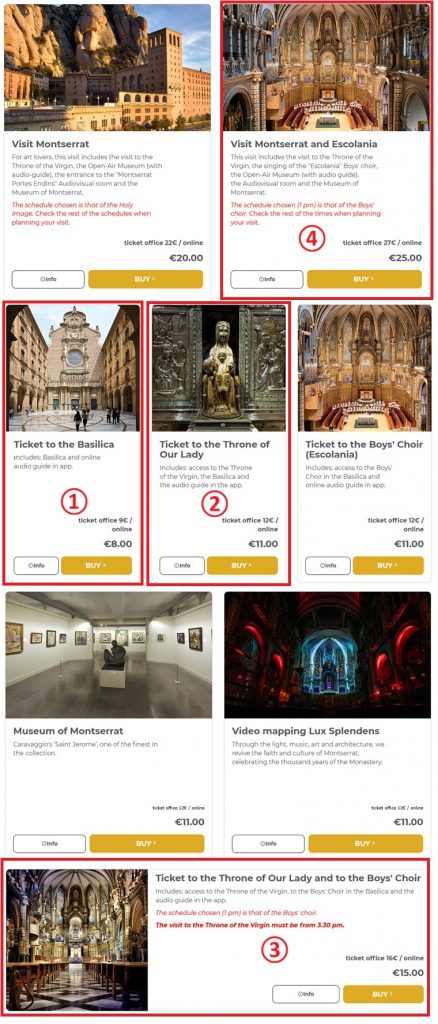

有料・予約必須

大聖堂、黒マリア、聖歌隊(ミサ)の見学は有料で公式サイトより事前予約が必要です。

以下のリンクより、予約のページに飛んで予約して下さい。

チケットは2か月前より販売されます。

tickets.montserratvisita.com/en

お勧めのチケットは、③または④のセットチケットです。

このチケットでは聖歌隊の時間は13時に指定されます。

-

③のチケット:黒マリア像は15時半以降に入場可能。

-

④のチケット:黒マリア像の参拝に時間指定がなく、希望の時間に入場できます。そのため予定に縛られず、柔軟に動ける点が大きな魅力です。

さらに④には、モンセラット美術館やオーディオビジュアル館の入場も含まれています。オーディオビジュアル館では日本語での解説もあり、モンセラットの成り立ちや宗教的な意味、修道士たちの日常の様子を分かりやすく理解できます。

加えて、聖歌隊と卒業生でオペラ歌手として活躍する Roger Padullés(ロジェル・パドゥリェス) が歌う映像もご覧いただけます。③との差額は10ユーロですが、それ以上の価値がある内容だと思います。

ただし、聖歌隊が歌わない日や、聖歌隊チケットがすでに完売している場合は④を選ぶことはできません。

※夏季は聖歌隊がお休みとなります(2025年7月1日~8月26日)。また、通常は土・日の13時のミサでは歌いません。不定期に休みとなる場合もありますので、最新情報は必ずこちらでご確認ください。

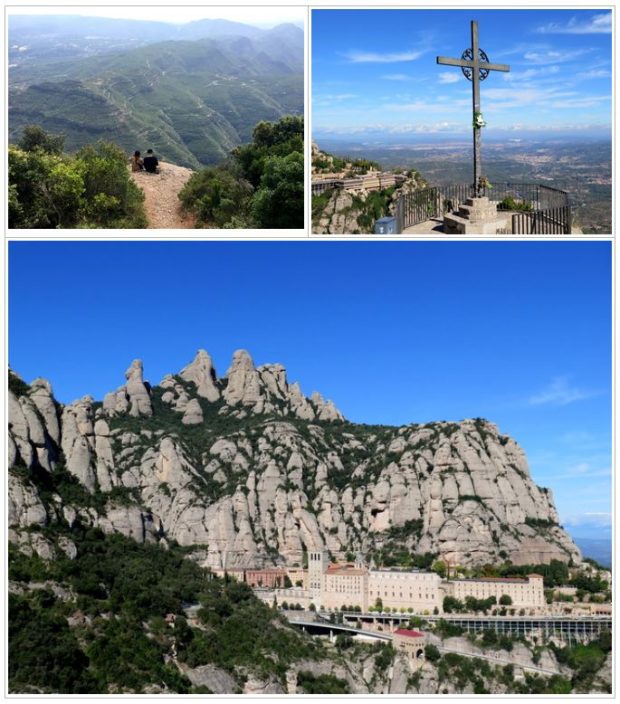

山の起源

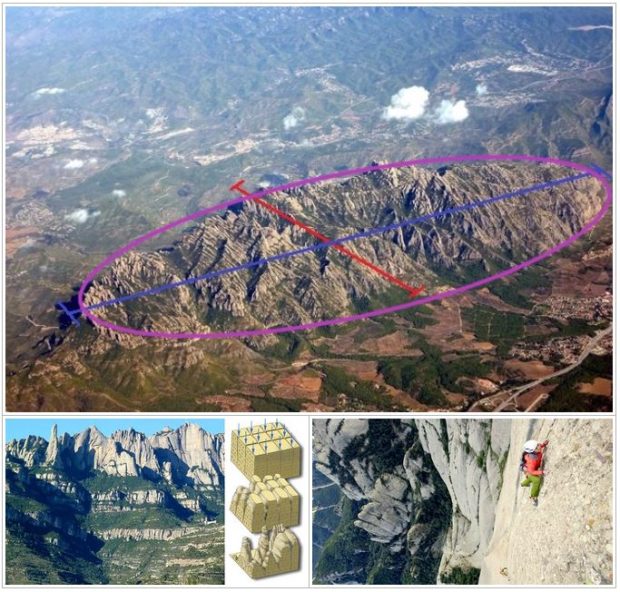

日本ではほとんど見られない、単体の岩でできた山――それがモンセラットです。

オーストラリアのエアーズロック(ウルル)が巨大な一枚岩で知られるように、モンセラットもまた周囲から孤立した“単体の岩山”であることが大きな特徴です。

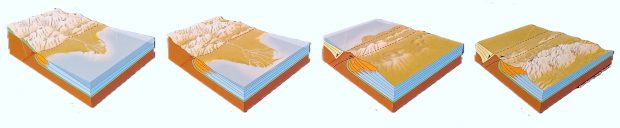

長さ約10キロ(青)、幅約5キロ(赤)、周囲25キロ(紫)の楕円形をしたこの山は、今から約4,000万~3,400万年前、海に川が流れ込んでできた扇状地が始まりでした。

より詳しくはこちらも

扇状地とデルタの形成過程

1. 約4,000万年前のカタルーニャ一帯は、まだピレネー山脈が隆起しつつある最中でした。激しい雨や河川の流れによって、山地の岩石が大量に砕かれ、丸い礫(れき)、砂、泥として運ばれました。

2. 山地から平野に川が流れ出す地点で流速が急に落ちるため、重い礫から順に堆積します。

-

礫が中心 → 直径数センチ〜数十センチの丸石(後のモンセラットの礫岩の主成分)

-

その間を砂や泥が埋める

こうして山のふもとに「扇状」に広がる厚い堆積物ができました。

3. さらに川は下流で海に注ぎ、河口では「デルタ」を形成しました。ここでも流速が落ちるため、砂やシルトが海底に堆積。広大な浅海・湿地帯が広がっていたと考えられます。

4. このように繰り返し供給された堆積物が数百万年単位で積み重なり、圧力と地下水中の炭酸カルシウムによって固結し、礫岩となりました。モンセラットをつくる巨大な「礫のコンクリート」の正体です。

——— ここまで ———-

この時代は、恐竜が絶滅してすでに数百万年が経ち、人類がまだ現れていないどころか猿になる前の小さな哺乳類が地上を駆け回っていた時代です。現在では海に暮らすクジラの祖先も、当時は犬ほどの大きさで陸を歩いていたと考えられています。

上流から運ばれてきた砂・砂利・泥が厚さ1,300メートルにもなる層を形成し、やがて自重で圧縮されて砂岩や礫岩といった堆積岩になります。

さらに約2,500万年前から始まったアルプス・ヒマラヤ造山運動により、アフリカプレートが現在に至るまでヨーロッパ大陸に向かって移動し、最終的に衝突。その圧縮力によって地殻が隆起し、その後の長い浸食作用によって、現在目にする独特な形が生まれました。

隆起と浸食自体は日本でも見られるごく一般的な自然現象です。

にもかかわらず、モンセラットだけが世界的に珍しい奇岩の山になったのには理由があります。

山全体が白っぽく見えるのは、大量の石灰分(セメントの主原料)を含んでいるためです。この石灰分のもとになったのは、当時の海底に無数に生息していた貝類やその他の海洋生物の殻でした。これらが長い時間をかけて堆積し、石灰分を豊富に含む地層をつくり出したのです。石灰分は「砂利同士を固める接着剤」の役割を果たし、そのため周囲の土や岩より浸食に強く、この山だけが突出して残ったのです。

モンセラットは今も年間1〜2ミリほど隆起を続けています。もっとも同時に浸食も進んでいるため、目に見える形は大きく変わりません。

一方で、地中海は年間数ミリずつ縮小しており、5千万年後には消えてしまうかもしれないと予測されています。

こうした大地の営みを前にすると、私たちの人生や歴史の時間はほんの一瞬にすぎません。モンセラットに立つとき、過去から未来へと続く地球の長い物語の中に、自分自身も確かに存在していることを実感できるでしょう。

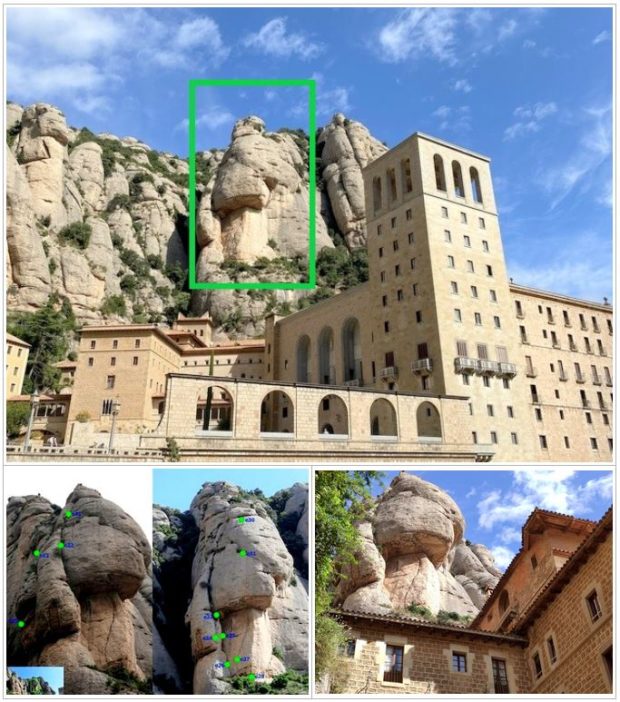

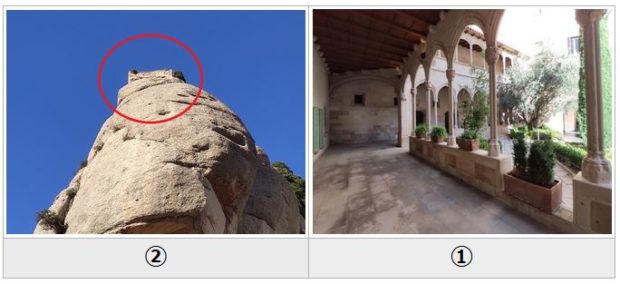

頭上に落ちる巨岩

更に付け加えると、土よりは浸食に強かったのですが岩と言っても小石の塊なので長年の雨、風、太陽光によって徐々に小石が剥がれ落ちていき、それがこの独特の風景を造りだしたもう一つの要因でもあります。

尚この浸食は今も続いていて、小さい小石はもちろんですが十年単位で大きな岩の塊が落下しています(2019年12月に落下の様子)。

ちなみに、モンセラットの教会の上を見ると….

教会の真上に下半分が既に落ちた巨大な岩の塊があり、いつか落下してくると言われています。

その為に岩にはセンサー(写真右の緑)が取り付けられて日々監視はしていますが、10年後もしくは100年、千年、それより後のいつか必ず落ちて教会を大破させることは必至で、それは正に神のみぞ知ると言うところ。

ちなみに、ここカタルーニャでは地震は殆どなく、前回あった地震は約600年前の1427年ので、取り敢えず頭の上の岩の事は忘れて楽しく観光しましょう。

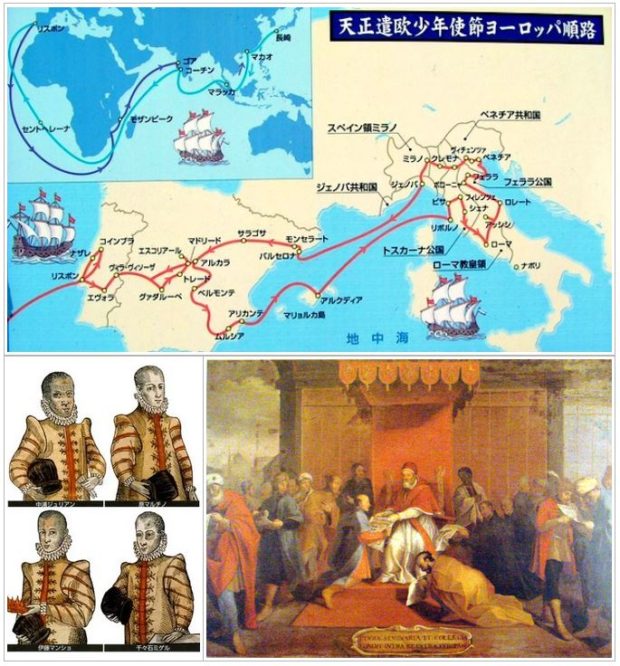

戦国江戸時代に訪れた日本人

モンセラット観光から少し話はそれますが、 今から400年程前にこのモンセラットを訪れた日本人達がいたのをご存知ですか?

その一つが、九州のキリシタン大名がローマ法王に名代として藩士の少年達を派遣した天正遣欧少年使節。

そしてもう一つが、伊達政宗が仙台藩とスペインとの貿易(太平洋貿易)交渉のために送った慶長遣欧使節です。

どちらの使節団も旅の道中で、このモンセラットに立ち寄り数日滞在しています。

遥か昔、ちょんまげに着物姿の日本人が現在の私達と同じモンセラットの岩山を見ていたと思うと感慨深いものがあります。

ちなみに、天正遣欧使節が帰途の際に着物の下に着るように宣教師から贈られたのが、ポルトガル製の肌着(ポルトガル語でGibao)。

これが後に日本では着物の下に着る長襦袢として一般化するのですが、ポルトガル語のGibao(ジバゥン)がなまって襦袢となったわけです。

天正遣欧使節

1582年(天正10年)に九州のキリシタン大名、大友宗麟・大村純忠・有馬晴信の名代としてローマへ派遣された4名。

日野江城下にあったセミナリヨ(神学校)で学ぶ生徒の中から選ばれた4人の少年(左下写真)(伊東マンショ、千々石ミゲル、原マルティノ、中浦ジュリアン)を中心とした使節団は、ヴァリニャーノ司教により編成されました。

伊東マンショと法王グレゴリウス13世の謁見の場面の絵も現存します。(右下写真)。

日本からインドのゴアを経由しポルトガルのリスボンまで2年半をかけ、その後イタリア、メディチ家が統治ルネッサンス文化の中心フイレンツエを通りバチカンへ。

帰路にバルセロナ、ここモンセラットに立ち寄り、そして当時世界最強のスペイン国王の居城マドリッド、再びリスボンそして日本へ。日本人として初めてヨーロッパの地を踏んだ彼らは、合計8年にも及ぶ長旅を経て1590年(天正18年)に帰国しました。

またその時の逸話として、旅の途中で立ち寄ったトスカーナ大公国で舞踏会に招かれた少年達、その中で伊藤マンショはトスカーナ大公妃に指名され一緒に踊ったと言う記録が現存します。

襦袢の他にも、持ち帰ったグーテンベルク印刷機によって日本語書物の活版印刷が歴史上初めて行われるなどの功績にも関わらず、豊臣秀吉によるバテレン追放令発布後、1人は処刑、1人は追放、1人は棄教(信仰を捨てる)となります。

嵐や座礁による難破、熱病、海賊などの危険にさらされながらの、正に命がけの航海にも関わらず悲しい結末を迎えました。

ちなみに、かつて存在した日本の戦国イケメン「アイドルグループ・天正遣欧使節」を知っていますか?

横文字と歴史ウンチクのまじったポップな歌詞にカッコいいラップパート、そして短剣を使ったアクションダンスは歴史から学ぶことの重要性と、これから進むべき私達の日本人の未来へのヒントを授けてくれます。

慶長遣欧使節団

天正遣欧少年使節が「キリシタンの本山詣で」であったこととは違い、伊達政宗が仙台藩とスペインとの貿易(太平洋貿易)交渉のために送っ使節が慶長遣欧使節団です。

その使節を率いた支倉常長(写真左下)は 日本を出てメキシコのアカプルコに着いたあとに陸路で大西洋まで歩き、そこからもう一度船に乗りスペイン到着。

更にイタリアまで旅しヴァチカン宮殿でローマ教皇パウロ5世と謁見します。

また、常長は東洋人として初めてローマ市民権を与えられローマ貴族にも列せられました。

この慶長遣欧使節団の遺した逸話として、到着した港コリア・デル・リオには支倉常長ら本隊とは別に仙台藩の藩士や使節として加わった商人の一部や水夫が日本に帰国の日まで支倉の帰りを待ちながら港町に長期滞在します。

この間に日本人達とスペイン人が恋に落ち、結局そのまま日本に帰らずスペインに残った者もいました。

興味深いのは、この町にはハポン(Japón=日本)姓をもつ人が約六百人住んでいます。

尚、400年経ったせいもあり現在は日本人の面影はその人達の顔には残っていませんが、彼らこそがその末裔(写真右下)と言われています。

見どころ

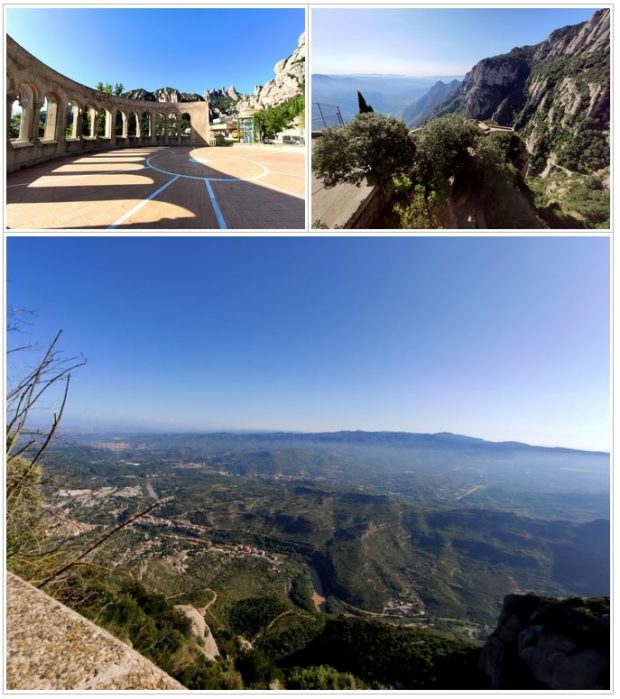

さて、ここで主な見どころをピックアップすると、まず山の中腹(標高725m)に建立された、ベネディクト会のサンタ・マリア・モンセラット修道院付属大聖堂、並びにそこに安置されている黒マリア像、少年合唱団、遠くピレネー山脈を望む眺望などがあります。

また、自然を楽しむトレッキングコースなどもあり、週末は地元スペイン人達で賑わいます。

と言うわけでモンセラットの見どころは、非常に分かり易く、一は自然、もう一つの見どころは聖堂。

ここでは、時間を有効に使うために、分かり易くそれら見どころを数字化てみますと。。

自然60%、聖堂25%、黒マリア10%、聖歌隊が残り5%と言うのが、これまで訪れた人の平均的な満足度です。

この中でなんと言っても一番重要なのは自然で、そういう意味では天候が悪いとモンセラットの楽しみは半減してしまいます。

季節によっての天候の特徴、また天気予報は以下で確認し旅行計画の参考にしてみて下さい。

|

「バルセロナの気候、時差、祝祭日」 バルセロナは年間通して比較的温暖で、雨の少ない地中海性気候は…. |

@

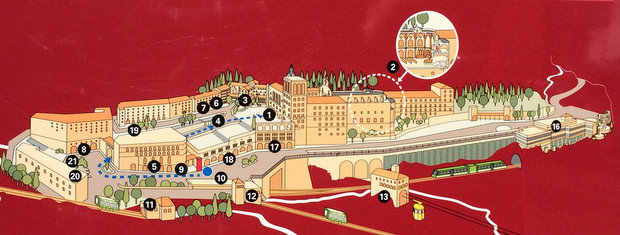

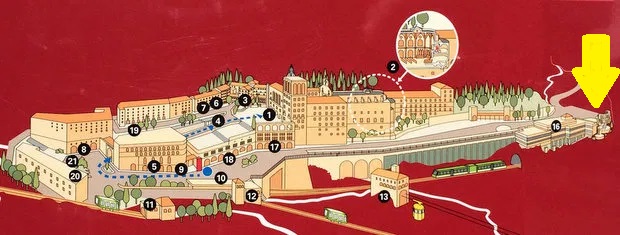

モンセラット便利マップ

| ①聖堂 | ②聖堂内部 | ③修道院 | ④博物館 | ⑤ギフトショップ | ⑦ホテル Abat Cisneros |

| ⑧アパート Cel-les |

⑨ATM | ⑩登山電車駅 | ⑪サンジョアン行き ケーブルカー |

⑫サンタコバ行き ケーブルカー |

⑬ロープウェイ駅 |

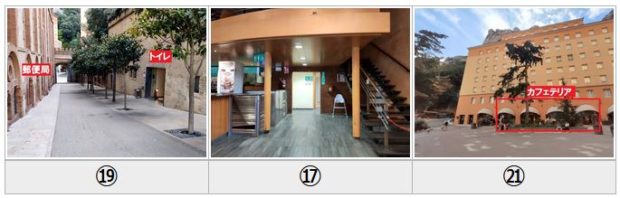

| ⑯レストラン | ⑰カフェテリア | ⑱ギフトショップ | ⑲トイレ | ⑳ユース | ㉑カフェテリア |

観光のメインとなるモンセラットの山上のこの地図は、それぞれ施設の位置関係が番号で示されています。

観光で来られた方が一番利用するものを、ここで幾つか抜粋し解説します。

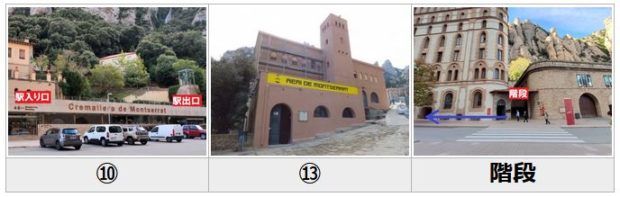

【到着】モンセラットの山上は横に長く広がった土地に、聖堂をはじめとした建物が建っています。

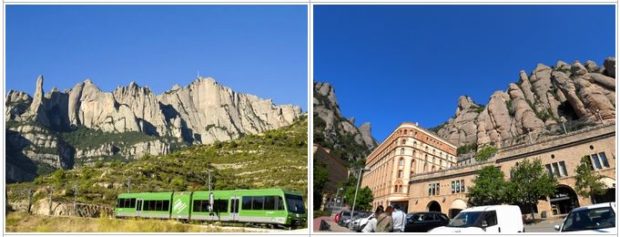

登山電車(Cremallera)で来た場合は⑩に着き、ロープウエイ(Aeri)で来た場合は⑬に着きます。

地図で見て分かる様に、ロープウエイの場合は下車してから坂を上って4分程、登山電車駅まで歩く必要があります。

登山電車駅、ロープウエイどちらで来ても聖堂へ行くのには、登山電車駅正面の階段を上がっていくことになりますが、青の点線で歩いて頂くと階段が無く楽に上がっていけます。

【トイレ】登山電車駅から青い点線に沿って歩くと、その途中⑲のところにトイレがあります。

また⑰のカフェテリアのレジの奥にもあり、あと㉑のカフェテリアにも小さいトイレがあります。

穴場としては⑦ホテルAbat Cisnerosのレセプションその奥の地下にホテルのトイレがあり、ここが一番利用者が少なく静かです。

【お土産屋】ギフトショップはインフォメーションの前⑤と、登山電車駅の前の⑱の2軒があります。⑱の方が断然、品揃えが豊富ですので、あえて⑤は利用する必要は無いでしょう。

また⑧に小さな食品店があり、水やお菓子など簡単な物が買えます。

尚、地元の農産物のお土産、名産マトーチーズは⑦のカフェテリアから100メートル右に行ったところに、その屋台が10軒ほど並んでいます。

⑨にATMがありますが山上では屋台をはじめどの店でも、たとえ少額の支払いであってもカードが使えます。

【レストラン】⑰㉑のカフェテリア以外に、レストランが2つあります。

一つは⑦ホテルAbat Cisnerosの中、⑯には外の景色が眺められるレストランと食べ放題のビュッフェ式レストランの2つがります。

ただし注意が必要なのはそちらの2軒は冬は閉鎖されますので、その際はホテルのレストランもしくはカフェテリアでの軽い食事となります。

@

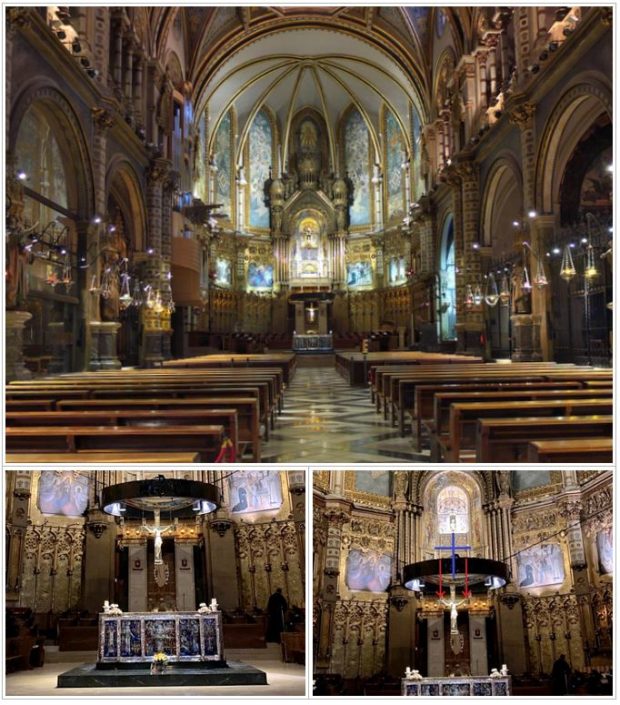

大聖堂

モンセラット山上での一番の観光スポットは、ここベネディクト会のサンタ・マリア・モンセラット修道院付属大聖堂(Monasterio de Montserrat)。

元あった大聖堂はスペイン独立戦争 (1808-1814)の際、フランスのナポレオン軍の砲撃により破壊され、現在の建物は19~20世紀に再建されたものです。

聖堂正面

正面が大聖堂の前廊、左が修道院、黒マリア像へ続く通路は一番右の入り口を真っ直ぐ進んだところ。

サグラダファミリアやバルセロナ市内最大規模のカテドラルとは、同じ教会でもその構成は大きく違います。

聖堂の正面に立つとまず目につくのが左側にある建物。

これがサンタマリア・デ・モンセラット修道院。

ここでは大聖堂はこの修道院の付属扱いで、メインはあくまでも修道院。なので大聖堂の真横に同規模の建物が、並んでいると言うわけです。

ちなみに、ここでは現在でもベネディクト会の80人ほどの修道士(男のみ)が修行し暮らしています。

修道院の起源に関しては正確には分かっていませんが、9世紀には簡単な4つの礼拝堂が建てられたと考えられています。

これらの礼拝堂では、現在の修道院で行われている修行とは全く異なり、隠修士と呼ばれる僧侶が孤独な祈りの生活を送っていました。

それはどの様な修行かと言うと日本の山岳信仰の山伏の様な感じでした。

具体的には自給自足の生活を送りながら洞窟や祠に籠って孤独、禁欲に耐えただひたすら祈ることにより、より高度な観想を得る。

いわゆる私達の身近な仏教でいうところの、悟りの境地を求めました。

【山の起源】で、述べましたが大聖堂上にある、いつ崩れるか分からない大岩②。

その岩の上を見ると朽ちた小屋の跡が見えますが、それが昔使われていた祠です。

修道院には観光客は入れませんが①小さなパティオ(入口はここ)が見学可能なので、時間があれば見てみて下さい。

また、そこに立つ石柱の上部には、ロマネスク時代の典型とも言える漫画チックな彫刻が見れます。

|

【ベネディクト会とは? 】 カトリック教会最古の修道会で、服従、清貧、童貞(純潔)の厳しい戒律を持つ一方、中世ヨーロッパにおいては宗教のみならず・芸術・建築・土木において大きな役割を果たしました。また、黒い修道服を着ていることから「黒い修道士」とも呼ばれています。 |

|

【隠修士とは?】 神との一致と完徳を求める孤独生活の修道士のことで、その起源は3世紀初めエジプト,パレスティナ,シリアの荒野や砂漠に現れます。ただその後、キリスト教は隠修様式から家族様式へと発展したことにより一旦は廃れますが11世紀~13世紀には複数の隠修士会が復活。いわゆる仏教でいうところの洞窟修行にあたります。 |

正面の壁に注目

大聖堂に入る前に壁に注目してみて下さい。

【山の起源】の項でも述べましたが大昔このモンセラットは、川によって山から運ばれた砂利や砂が千メートル以上堆積したものです。

天気が穏やかな時には砂の層が生成され、大雨などの際には上流から砂利が一気に運ばれた跡が見てとれます。

また岩が全体に赤っぽいのはイタリアをはじめとする地中海沿岸に広がる赤土地帯、その赤土が湖に流れ込んで堆積岩を赤く染めたからです。

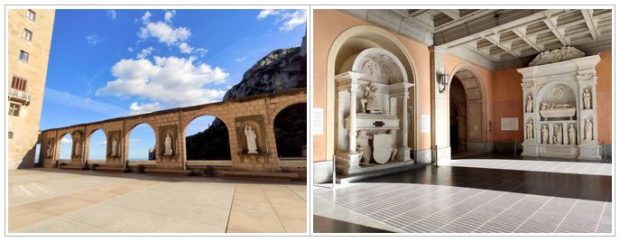

聖堂の正面の広場右にあるアーチの塀③。

その塀の向こうには後に解説するサン・ミゲル展望台の十字架が望めます。

また聖堂の入り口をくぐると聖堂の前廊(写真右)にあたり、ここには2つの棺が置かれています。

左がジョアン・ダラゴー、右が13世紀の海軍提督にして海賊でもあったバルナット・デ・ビラマリー。これらは16世紀に作られたものです。

パティオ

1800年の初頭に、ナポレオンにより完全に破壊された後に再建された大聖堂は、いろいろな建築様式が混在するものとなっています。

この正面のファサードは、ガウディ以前にサグラダファミリアの設計を最初に任されていたフランシスコ・ビリャール (Francisco Villar)によるネオプラテレスク様式で建てられたものです。

ちなみに、プラテレスク様式とは16世紀にスペインで流行したもので、ゴシック様式の構造体にルネサンス装飾を施し更にイスラム寺院などに見られる細かな装飾が施されたものです。

ここでは最初の流行から300年後、再び使われた建築様式と言うことで「新プラテレスク様式」と言う事ですね。

尚、午前中は11時に毎日ミサがおこなわれ、その前の10:40頃からは大聖堂の鐘が一斉に鳴りだします。

建物に囲まれたパテイオ内を、その鐘の音がまるで狂ったように響きわたり、なんだかあの世にトリップした様な気になります。

興味がある方、是非体験してみると面白いはずです。

聖堂前のパティオの中心には、海の生物が描かれたモザイクがります。

これは、洗礼のシンボルと言える水から生まれたキリスト教徒のみが、聖体の象徴と言える魚を食することが出来ると言うことを意味しています。

ちなみに、この絵で面白いのは描かれた中で一番大きいイラストのクラゲ4匹が十字架の形に配置されているところです。

またこのモザイク画の中心の円はパワースポットと知られ、腕を広げて瞑想すると不思議な力が蘇ると言われています。

@

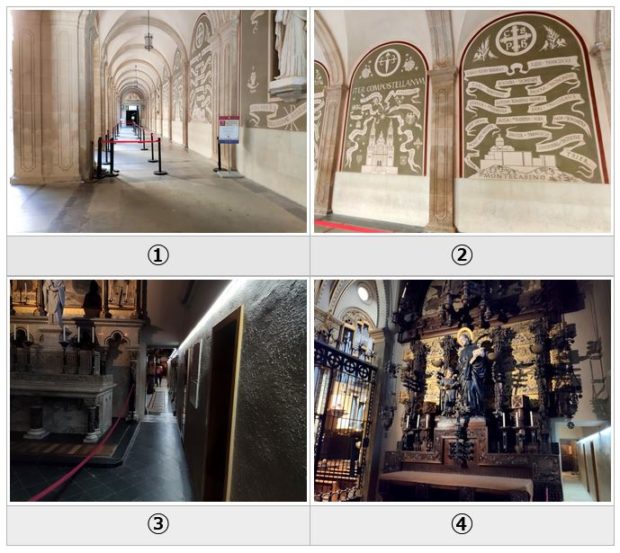

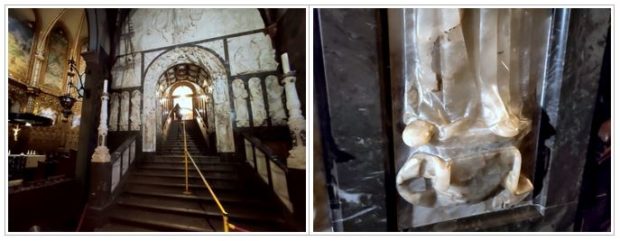

黒マリアへの回廊

マリア像への入り口①はパティオの右端。

その横の壁を飾る絵②は「掻き絵」と呼ばれるものです。

その制作方法は、まず壁に2色の漆喰を例えばモンセラットの場合だと下地に白、その上に黄土色というふうに塗り重ねた後に尖った鉄の刃先で黄土色の漆喰を取り除き、下から現れた白の部分と残された黄土色の部分でデザインされています。

次に、聖堂の中へ入ると教会内に並ぶ礼拝堂の壁の横を切り抜いた狭い通路③があります。

これは参拝者が直接、黒マリアまで行ける様に作られたこの聖堂だけのものです。

ちなみに礼拝堂の一つサンジョセップ・デ・カラサンスの祭壇④は、ガウディの弟子の一人でもあるフランセスク・ベレンゲール・メストレによるもので、よく見ると祭壇の中の一部にモデルニスモ装飾が含まれています。

ここでは、お楽しみに敢えて言いませんので行ったら探してみて下さい。

通路を進んで行くと、この大聖堂の見どころの一つの階段に着きます。

そこにある雪花石膏で出来たアーケードには幾つもの音楽を奏でる天使の彫刻があることから、天使の扉と呼ばれています。

ちなみに、一見すると大理石に見える雪花石膏ですが特徴として大理石に比べ透明度に優れている一方で非常に柔らかく、石像の足のつま先はこれまで多くの信者さん達が触ったことにより丸く、まるで靴下を履いているようになっています。

天使の扉を越え階段を上ると、左右の壁に日本の漆器にも似た、ビザンティン美術を彷彿させるモザイク画が見えます。

これらは1947年サンティアゴ・パドロスによって製作されたもので、正に見る者を圧倒します。

ここに描かれている左右24人の聖人は、マリアの処女性と母性、それぞれ2つの異なった面を表現しています。

階段の下から見て右側が処女の聖女達、そして左側が母の聖女達と並んでいます。

黒マリア様を祭った教会の奥の部屋へは、この急な階段を上ります。その入り口には賽銭箱を持った、どこか悲し気な聖歌隊の少年の木彫り像があります。

ちなみに、さい銭箱が小さくてすぐに一杯になるのではとよく聞かれますが、心配は要りません。

実は像の中は空洞で、手の賽銭箱に入れた小銭は足元の大箱に落ち貯まるようになっていて、その表情とは裏腹にちゃっかりした子供です。

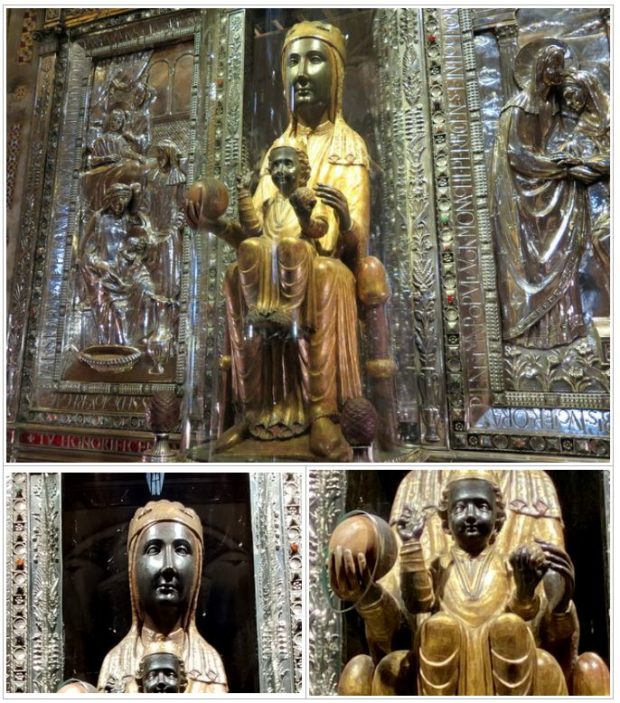

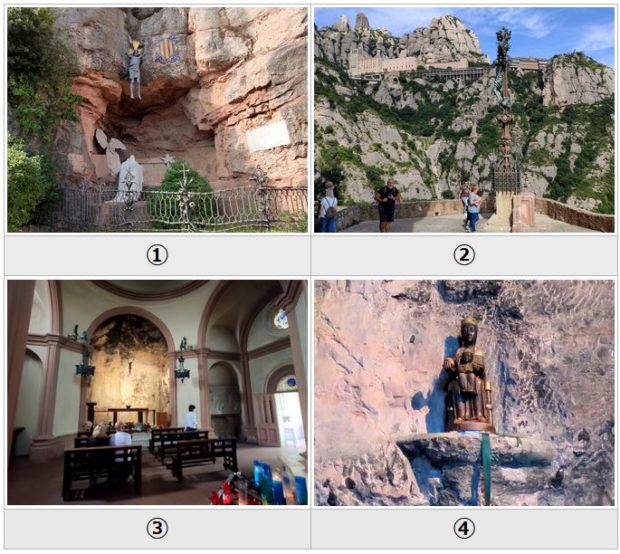

黒マリア

キリ ストをひざに抱き聖堂に祀られているのが、“ラ・モレネータ”(黒い女の子)の愛称で親しまれている黒いマリア様。

このマリア様が右手にもつ玉は世界(全宇宙)を象徴するものです。

像はガラスに収められていますが、手に持った球の部分だけがガラスが切り抜かれ触ることが出来るようになっています。

昔からその玉に触れて願い事をすれば叶うと言われ、長い行列が連日出来ています。

尚、修道院の公式見解ではもともと白かったマリア像が、長い年月をかけて表面に塗られたニスが劣化して色が変化した。

もしくは多くの人に触れら色が徐々に黒くなった、蝋燭のすすによって黒くなったとか諸説はありますが、はっきりしたことは分かっていません。

ちなみに科学的検証では何度となく修理がされていて、作られたのは12世 紀のものだとか.. (伝説の年代と異なります)。

いろいろな謎がある黒マリア様ですがお昼休みを挟んで一日2回、面会できます。

ただ、シーズン中はその行列の最後尾は大聖堂入口の外にまで達し1時間以上待つことはざら。

シーズン以外(11月~3月クリスマスを除く)の平日なら10~20分くらい並べば入ることができますが、なるべく午前の早い時間に着いているのがベストです。

|

*スマホは画面を横表示にすると正しく表示されます。

|

【黒マリア伝説】 その昔880年、とある土曜日の午後のこと。山の麓に住む人々が天からのメロディーとともに山の中腹に光が灯されているのを見ました。次の土曜日にも同じことが起こったので司祭が洞窟に入ってみるとマリア像が佇んでいたのです。近くの町マンレザへ運ぶのに降ろそうと持ち上げるとマリア像が重くて動かず仕方なくそこに教会を建て今に続いたと言われています。(注)イメージ画像 |

*黒マリア発見に関しては、諸説が幾つもあります。

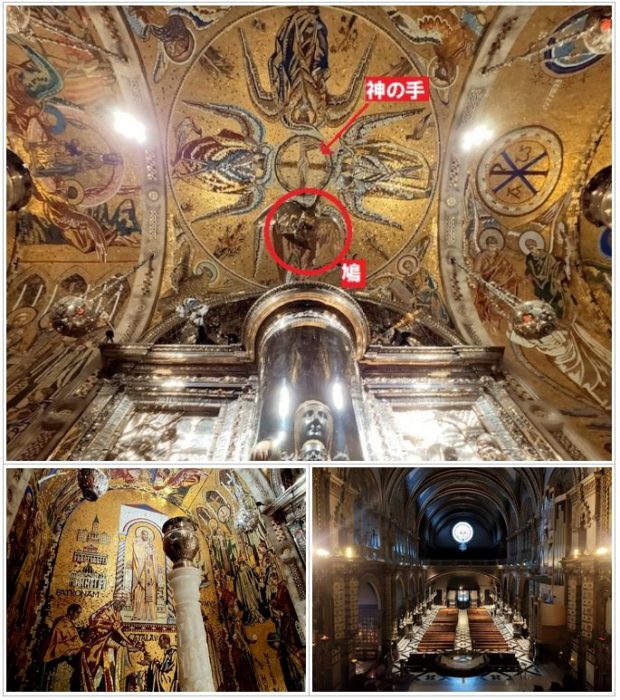

祭壇と身廊の眺め

黒マリアの置かれている部屋は、壁、天井と、煌めくばかりにモザイクが施されています。

その天井を見上げると、ちょうどマリアの膝に抱かれたキリストの頭上にあたる位置に鳩がいます。

これは、精霊を象徴していて、更に上を見ると4人の翼を持った天使。

また、その中心の丸い円の中には、神の右手が描かれています。

黒マリア様の持つ玉に触り、願い事を頼んだら今度は背後を見て下さい。

眼下に教会の身廊が、そこにひろがっています。キリストは普段いつも、この視点で上から私たちを眺めていたんだと、新たな発見。

更に、身廊の一番奥には巨大なステンドグラスの円形のバラ窓からの輝く光りが、一直線にマリアそしてキリストに注がれています。

@

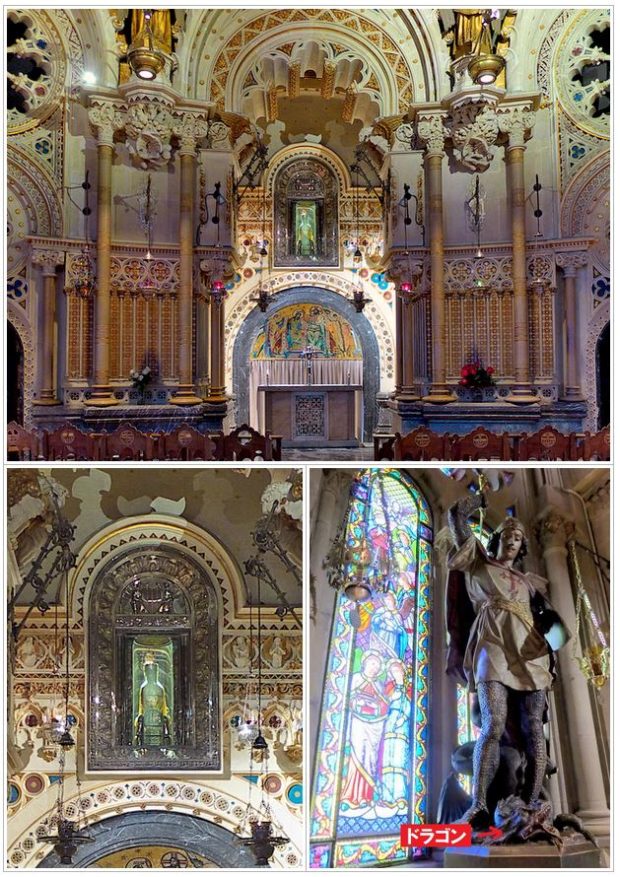

黒マリアの裏部屋

祭壇から階段を降りたところに小さな入り口、その奥には礼拝堂があります。

ミサをやっていると観光客は入場できませんが、運よく開いていれば是非、中へ入ってみて下さい。

ゴシックとロマネスク、さらに初期モデルニスモも加わった様式の礼拝堂は1876年から8年かけて建てられたもので、工事の監督にはなんとあのガウディも加わっていました。

この礼拝堂でユニークなのは、先ほど見た黒マリア様の後ろ姿が見えることです。

そう、この部屋がちょうど黒マリア像の真後ろにあたります。

こちらの礼拝堂でもマリア様のご利益を得られるようにとその部分だけが切り取られた壁。

誰が考えたのか分かりませんが珍しいリバーシブル構造となっています。

あと、この部屋の後方に立つ像がカタルーニャの聖人のサン・ジョルディ。

このモンセラットの解説記事の冒頭にも触れた様に、カタルーニャで生まれてくる女の子に付けられる名前のトップはモンセラットですが、男の子の場合はジョルディがそのトップで地元スペイン人からはモンセラットと共に絶大な人気を誇っています。

|

【サン・ジョルディの伝説】 王女がドラゴンにとらえられ、生贄にされるところを白い白馬に乗ったサン・ジョルディが現れドラゴンを退治、その時の剣の一刺しによって流れたドラゴンの血から薔薇が咲き、サン・ジョルディは、その中で最も美しい薔薇を手折り、永遠の愛のシンボルとして王女に贈ったと言われています。 @ |

聖水盤

教会の最後の部屋には聖水盤が置かれていますが、これは今、解説した黒マリアの裏の礼拝堂用のものです。

ちなみに、何の為にあるかと言うと、信徒が受洗したことを常に忘れないようにするためと、礼拝堂に入る時に身を清める意味です。

具体的には、聖水に指を浸し身体の前で十字を切ります。

ところで、他のヨーロッパでは大理石の皿が一般的ですが、スペインの場合は巨大な”シャコガイ”がよく使われています。

理由は、フイリピンがスペインの植民地だった時代に大量に持ち込まれていたからです。

尚、コロニア・グエル教会①やサグラダファミリアの生誕、受難のどちらのファザードともに、入り口を入ったところにシャコ貝の聖水盤②が置かれています。

| @ | |

|

【受洗とは】 カトリックでは「幼児は原罪によって神の恵みを失って生まれてくるため、洗礼によって新たに生まれ直す必要がある」とされています。ここで言う原罪とは人類の祖アダムとイブが、あの食べてはならないと言われていたにも関わらずこっそり食べたリンゴ。それを知った神の怒りにより、エデンの園から追放されることになった訳ですが、その罪がまだ今の時代にも延々と私達の中に引き継がれているのです。 |

| @ |

|

【ビーナス誕生の貝】 イタリアの有名な絵画にボッティチェリの「ヴィーナス誕生」という絵画がありますが、ヴィーナスが台にしているのも貝ですが、あれは”ホタテ貝”。ちなみに、スペインの有名なサンティアゴ巡礼の際は、巡礼者は食器の変わりにホタテ貝の貝殻を持ち歩きます。それは聖ヤコブの杖に、ほたて貝の貝殻がついていたことが由来です。 |

アベ・マリアの道

黒マリア様の参拝が終わって教会の外に出ると、前にある通路がアベ・マリアの通りです。

教会と古代この場所が湖の底だったのを示すモンセラットの山の岩肌に挟まれた、場所にはたくさんの色とりどりの蝋燭が並んでいます。

これがいわゆる献灯と言われるもので、ここでは蝋燭1本が長い方で3€、短い方で2€ほどで売っています。

実際の蝋燭の原価はその半額程の物ですが、参拝者が蝋燭を購入することにより、その差額分が教会に寄付と言う形になります。

先程、子供の木像でみ見たような賽銭箱も教会内にありますが、火をつけ供える時に再びお願い事もできると言うことから、より信者に人気があるのがこの献灯です。

ちなみに、日本の一部の寺院にも、蝋燭や線香を購入して供えるところがありますが、それと同じです。

バルセロナ市内はどこも入場料を取り、またそれが非常に高いわけですが、この教会はこれ程見せてくれて無料。なのでもしよろしければ、入場のお礼に蝋燭を一本買ってみてはどうでしょう。

蝋燭は火をつけ供えるだけでなく、お土産に日本に買って持って帰っても、それはそれで教会の収入になりますので喜ばれます。

ちなみに、蝋燭は短い方で半日、長い方では約一日持ちます。また、日中の参拝者が供えていった後の夕方から夜は蝋燭の数も多く、更に薄暗いこともあり一番きれいに見える時間帯です。

もし、モンセラットに宿泊される方は、観光客が帰った後の夕方のミサの前後に、その幻想的な蝋燭の灯を一度見に行かれることをお勧めします。

身廊

黒マリアの参拝のあとは、ゆっくり聖堂内を見て回りますが、疲れたら休憩がてらに長椅子に腰掛けて静寂に浸るのも良いかと思います。

既に述べましたが、18世紀初頭にナポレオンにより完全なまでに破壊された後の再建だけあってよく見ると、スペインの他の教会に比べ新しいものです。

建築様式としては基本はゴシックですが、かなりルネッサンスの様式も入った折衷主義の要素が色濃い教会になっています。

その一例として壁や柱は漆喰で塗られ白く全体的に明るく、もしバルセロナのカテドラルに行く予定の方でしたら、その違いを見るのも非常に興味深いはずです。

また、この教会の独特な造りとしては祭壇の真上、非常に低い位置にキリストの十字架があることで実際に司教がそこに立つと正に頭の上に十字架が乗っている様にも見えます。

では、なぜこんなに低いのかと言うとそれには訳があります。聖堂の一番奥に鎮座する黒マリアを、礼拝堂の椅子から眺めようとすると、キリストの十字架が上にあると見えなくなります。

なのでマリアの邪魔にならない様に、本来そこにあるべき位置(写真右を参照)からキリストが下に降りてきているわけです。

もうお分かりになられた方も、おられるかも知れませんが。これらの意味するものは、この教会においての主役はキリストではなく、あくまでマリア。

そう、ここではなんと主役が逆転しているのです。

奉献されたランプ

聖堂の左右にはそれぞれ6つの礼拝堂があり、その前にずらりとランプが並んでいます。

これらは中世においては巡礼者達、現在では地元の信者と言っても有力者や企業、団体になりますがそれらが奉献として贈った物です。

日本で言うと、神社の参道に並ぶ個人名や会社名の入った灯篭がこれにあたります。

左右に並ぶたくさんのランプのうち、祭壇に向かって左側の一番前のランプが地元サッカーチームFCバルセロナから奉献されたものです。

尚、一番前にあると言う事は、それイコールどのランプよりも重要視されていると言う事です。

ちなみに、もしこのモンセラットの大聖堂で重要度を順位付けするなら、①黒マリア、②キリスト、③FCバルセロナの順となり、バルセロナでいかにサッカーの人気が高いかお分かり頂けるかと思います

あと、聖堂の横にならぶ礼拝堂の一つに全くこの場所にそぐわないと思われるモダンアートの様な礼拝堂がありますが、これはサグラダファミリアの受難のファザードを作った彫刻家スビラックス作品。

既にサグラダファミリアを訪れた方なら、入り口のドアの装飾を見ると誰もが容易にそれに気づくと思います。

ところで歴史ある教会になぜこんなモダンな物が、と思うかも知れませんが、イタリアと並び敬虔なカトリック教徒が大半を占めていた、そんなスペインも今や昔。

現在は、教会のミサに来るのは80歳以上のお年寄りがその殆どで、その数も僅かしかいません。

そんな中、教会としては何とか若い人に来て欲しい、興味を持って欲しいと言うことで、旧態依然の教会の古い概念を払拭し敷居を下げようとするその努力の結果とも言えます。

また、歴史は長く由緒あるものの、ナポレオンにより完全に破壊された後の再建と言うこともあり、下手に古い建物を残すことにこだわりや、しがらみがないと言うのも逆にあって実際今でも数年おきに教会のどこかを作り変えたりしています。

それはある意味、文化財としてしか存在しなくなったヨーロッパの多くの教会に比べ今なお活発に活動している、生きている教会と言えるのかもしれません。

最後に登山電車駅から、黒マリア像までたどり着くまでの一連の流れを動画にしましたのでチエックしてみて下さい。

少年聖歌隊 (エスコラニア)

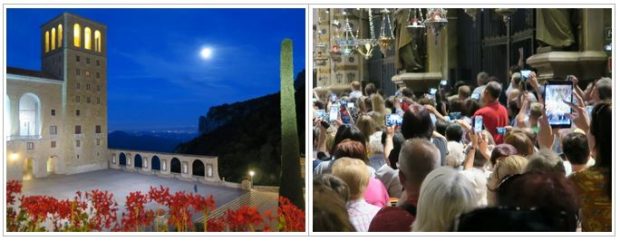

最後に、紹介するのがヨーロッパ最古の少年聖歌隊といわれている、モンセラット・エスコラニア。

9歳から約14歳までの声変わりする前の少年たちが、平日13時と18時45分から始まるミサの後半に聖歌を2曲(10分くらい)歌います。

その美しい歌声を聴いていると、心が洗われるようです。

お休みの日も結構あるので見たい方は必ず、予め調べてから行くようにして下さい。

以下、聖歌隊の公式サイトのスケジュールの見方を、日本語で補助解説していますのでご確認ください。

(この部分は宣伝)

尚、一日に2回ある聖歌隊が歌うミサですが、お勧めは夕方18時45分から始まる方で、観光客だらけの日中13時のものより落ち着いて聞くことが出来ます。ただし、ミサに参加すると登山電車の終電に乗れませんので不可となりますが、以下バルセロナウォーカーの午後ツアーに参加頂くと可能です!

|

【少年聖歌隊のスケジュール】 天使の歌声を聞くには必ず時間を確認して行きましょう。日本語で解説しています。 |

|

【モンセラット午後ツアー】 専用車で行く楽ちんツアーは、カミムラがガイドしご案内します!。 |

@

美術館

ピカソやエル・グレコ、ミロなどをはじめとした、スペインとカタルーニャを代表する画家の作品を中心に展示。

また、近現代の作品だけでなくメソポタミアや古代エジプト文明の道具なども展示されており、非常に幅の広い美術館です。

ただし、所蔵されている作品の殆どが信者から寄付されたもので構成されているせいもあり、しっかりしたコンセプトで運営されている美術館に比べ作品のジャンルと年代が幅広いことイコール、全体的に取り留めの無い展示内容になっています。

その例が、なぜカトリック教会の美術館に古代エジプトの遺跡の品が?

グレコの絵と近代前衛芸術のピカソやダリが一緒と言うぐあいで、有名画家の作品があるにはありますが、たった1点なのでわざわざお金を払ってモンセラットまで来て見なくても、バルセロナ市内でちゃんとピカソ美術館やフィゲラスのダリ美術館で見る方が良いと思います。

本来なら教会に昔から伝わる美術品や、宗教儀式に使われていた品が展示されるはずなのですが、ここには残念ながらそう言う物は一切ありません。

それには理由があって、1800年初頭のナポレオン軍の侵攻の際、残念なことにそれまで教会にあったはずの数々の貴重な美術品などが全て略奪されてしまったからです。

尚、旅行中に他の美術館へ行く時間が無い方なら見る価値はあるかも知れません。特にピカソが14歳の時に描いた老いた漁師は、他の数ある展示作品を圧倒する秀作です。

@

|

【ピカソ美術館】★★★★☆ バルセロナで青春時代を過ごしたピカソ。その頃の作品を中心に展示。 |

|

【ダリ劇場美術館】★★★★☆ バルセロナから高速鉄道で1時間。ダリの神髄を知るならここしかない! |

ギフトショップ

一通りの観光が済んだら、お約束事のお土産探し。

ギフトショップは2軒ありますが、登山電車駅の前にあるお店が大きくて、こちらがお勧め。どこの観光地も同じかも知れませんが、大体の物はそろっています。

面白いのは、この教会でしか売っていないCAVA(スパークリングワイン)とか、修道院につきもののリキュール(食後酒)。

また、黒マリア様の大小様々なレプリカもあって、日本の方もたまに「家に飾ってマリア様の前で主人に毎日、懺悔させます」と言って買われる方もいます。

お勧め展望台

景色を見ながら山上まで上り、その後に大聖堂と黒マリア様を見てそれで、ほぼモンセラット観光は終わりです。

実際、多くのツアーの行程がその様になっています。

個人旅行の方でしたら、これから紹介するお勧めも予定に付け加えてみると、更に満足度がアップするはずです。

では、ここからは大聖堂の周りにいただけでは分からない絶景スポットと、地元名産のチーズが食べられるお店などを紹介します。

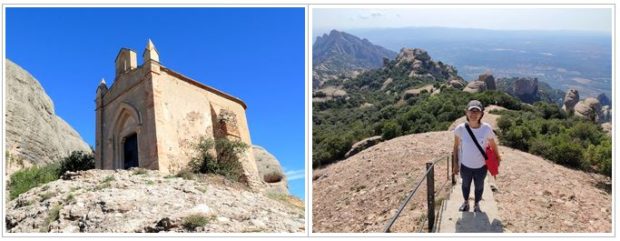

サン・ミゲル展望台

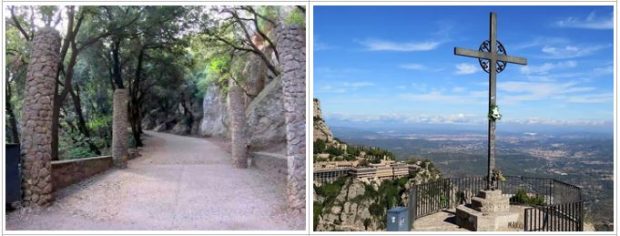

大聖堂前の広場の横に並ぶ、アーチの壁の間から、遥か向こうの岩の上に十字架が建っているのが見えますが、そこがサン・ミゲル【 Creu de Sant Miquel】展望台です。

ちなみに、モンセラットのポスターや絵葉書になる定番のビューポイントがここで、大聖堂と岩山の両方の全景が見れる唯一のスポット。

晩秋から春は、遠くフランスとの国境ピレネー山脈も望むことができ、天気が良ければ太陽の陽を反射し輝く地中海も見え、もし歩くのが苦手でなければ一押しスポットです。

所要時間は大聖堂から歩いて片道20分、往復40分。展望台で写真を撮ったり、景色を眺めたりするのに20分追加すると、合計で約1時間程の散歩となります。

ちなみにこれまで日本から来られた方を数百人ここに案内しましたが、満足度は非常に高く皆さん来て良かったと言われる、まさにこれが鉄板のスポット。

またここの良いところは、この後に紹介しますがケーブルカーを使っていくサン・ジョアンやサンタ・コバと違って、歩いていくので無料です。

また、ケーブルカーのように時間に縛られることも、乗車する際に行列に並ぶ事も無くお勧めです。

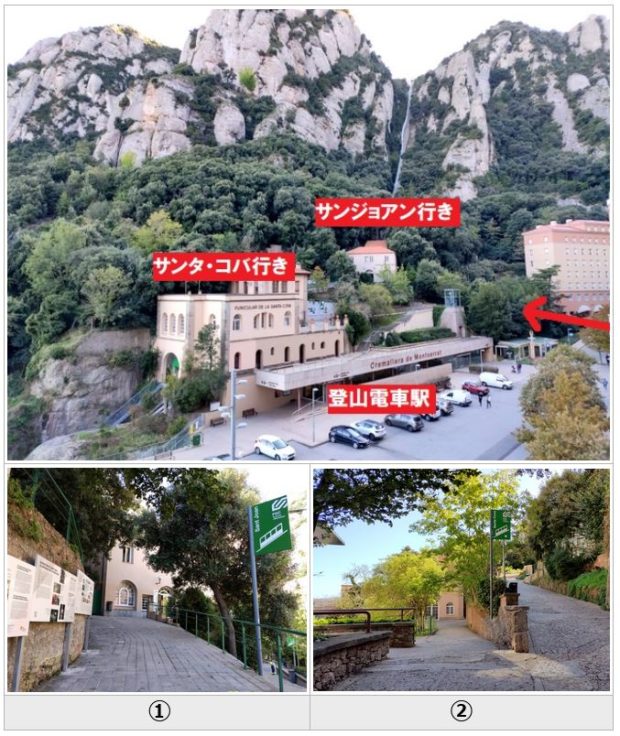

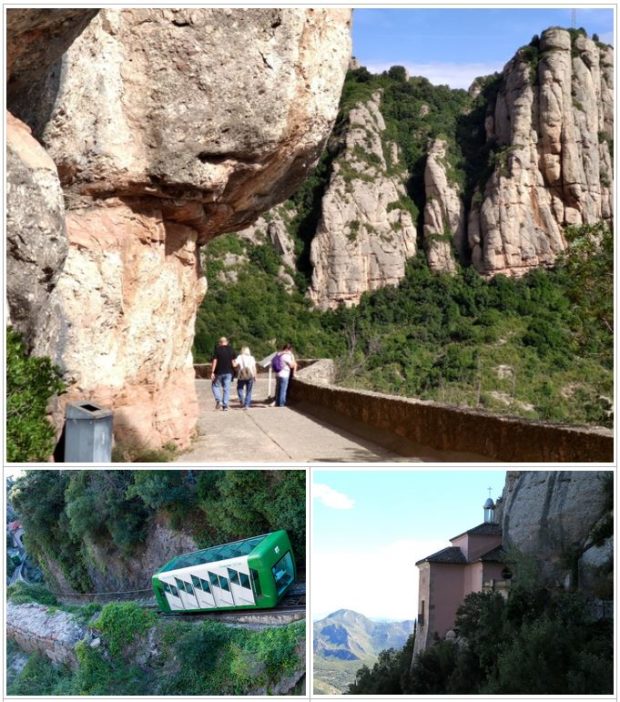

ケーブルカー

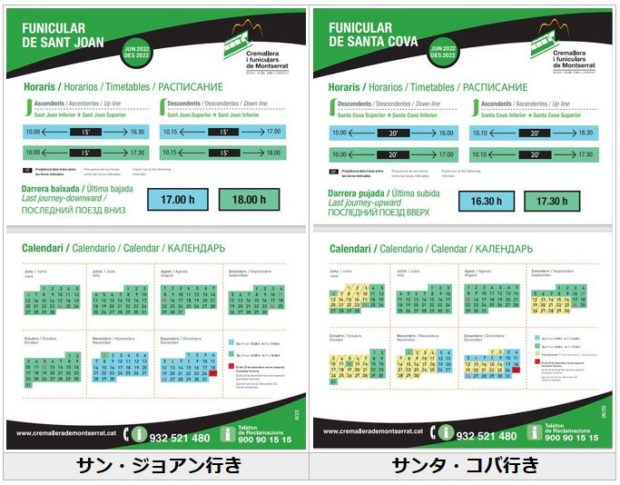

次に解説する、サン・ジョアン、サンタ・コバへは、ケーブルカーを使って行きます。

乗り場は登山電車駅から観光インフォメーションの前を通って、その先を左に進んだところです。

画像を見てもらって分かる様に、サンタ・コバ行き②は位置関係で言うとちょうど登山電車駅の真上。

また、サンジョアン行き①は、入り口をその先30メートル程行った右側です。

季節、曜日によって微妙に運行時間が変わりますので、上のカレンダーでご確認ください。

尚、最新の時刻表は公式サイトにも載っています。料金は以下となり、サンタ・コバ行きは安く、サンジョアンとサンタコバの両方セットになったチケットは割引が適用されます。

シーズン中は、サン・ジョアン行きのケーブルカーが混むことが多く、乗車するのに30分以上行列に並ぶこともあります。

この後、詳しく紹介しますがバルセロナを早朝出るコースでモンセラットを観光すると、黒マリアと大聖堂の観光が大体終わるのが10時前ぐらいです。ケーブルカーの始発も10時。

その時間なら混むことは無いので、サン・ジョアンに行かれる方は、大聖堂の見学後に予定を持ってくるとベストです。

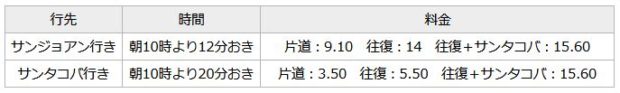

サン・ジュアンSant Joan

大聖堂がある中腹の標高は725m。

もちろん、そこからでも遠くの景色を見ることが出来ますが、その上のケーブルカーで上がる標高972メートルの山上は、まるで天空にいるかのよう。

また、これまで見ていたモンセラットの山の反対側も見えます。

駅舎の上に展望台があり、さっき見て来た教会が眼下に見下ろせます。

また、展望台の中には水などの自販機と、簡単なモンセラット山に関する展示があります。

尚、この先のサン・ジョアン祈祷所や、山頂のサン・ジェロニへ行かれる方は、この先には一切、売店はおろかトイレもありません。

なので、特にサン・ジェロニへは往復3時間はかかるので、必ず駅にあるトイレで済ましておきましょう。

【サン・ジョアン祈祷庵、サン・ジェロニ山頂、サンタ・マグダレナ祈祷庵跡】

ガイドブックなどに書かれていて、見所の一つとなっている隠修士が住んでいたサン・ジュアン祈祷庵までは、頂上駅から歩いて往復約30分程。

また、モンセラットの最高地点の1236mサン・ジェロニ頂上は、既に述べた通り往復でで約3時間半です。

よく日本の方に聞かれる質問に「サン・ジュアンや、サン・ジェロニへ行く価値がありますか?」

ここでそれに答えますと、サン・ジュアン祈祷庵は扉が閉まっていて中に入れない上、行った日本人の中に「まるで古い倉庫みたい」と言った人がいるぐらいで特にこれと言って何も見る物はありません。

それは山中にある建物全てに言え、豪華な大聖堂を見た後に山小屋を見ても何の感動も起きないのはしょうがないところです。

あと、サンジョアンの更に先にサンタ・マグダレナがありますが、それはさらに酷くたどり着いた先はただの瓦礫で何もなく満足感ゼロ。道が危険なこともあり行く価値は全くありません。

また、サン・ジェロニの頂上は360度見渡せる景色ですが、それなりにトレッキングに来たと言う意識で行かなと往復3時間の行程はかなり辛いと言えます。もしどうしても行かれるなら、モンセラットに1泊されると無理が無いと思います。

個人的には、ケーブルカー頂上駅の駅舎上の展望台からの眺めと、駅を出て左へ数分のところの道のカーブが少し高台になっているので、そこからモンセラットの山の裏側の景色を楽しむだけで十分満足できると思います。

それ以上は疲れるわりに得る物が少なく、特に夏場は陽を遮る物がないので熱中症には十分注意が必要です。

サンタ・コバ

教会の守護神の黒マリアが発見された洞窟サンタ・コバへは、ケーブルカーに乗って下の駅まで行き更にそこから洞窟サンタ・コバへは、岩肌を縫って続く道をひたすら歩きます。

黒マリア様が発見された洞窟(写真右下)までは約20分です。

見どころの礼拝堂③④はこじんまりとした物で特に感動する人はいませんが、サン・ジョアンなど山中にある祈祷所に比べれば、まだこちらの方が見る価値はあります。

また、その途中の洞窟に通じる道は「ロザリオの道」と呼ばれ、そこには地元カタルーニャの著名な芸術家によって作られた15の彫刻作品②が点在しています。

尚、その中にはガウディが制作に参加した「キリストの復活」①もありますが、ガウディの3大がっかり作品の一つとも言われるもので、これにはあまり期待しないでください。

尚、このサン・タコバもサン・ジョアンへも、ケーブルカーを使わず歩いても行けます。

若い人で普段から歩き慣れているなら、舗装もされているので問題なく行けますし時間はかかりますがその分、節約にもなります。

ただ、それ程にも体力に自信が無いと言う方でしたら迷わずケーブルカーの利用をお勧めします。

ちなみに下りなら楽だと言う事で片道をケーブルカーにして、下りを徒歩にされる方もいますが私の経験則で言うと案外と下りの坂の方が脚膝にきます。

また、歩く時間が長くなると、その間の景色の変化も乏しく途中で飽きて来るのも事実です。

歩きたくない方向けに

モンセラットに来られる方の中には既にバルセロナの市内観光で歩き疲れて、もう歩きたくないと言う方も結構おられました。

また、高齢で山道を歩くのとてもと言う方もおられます。

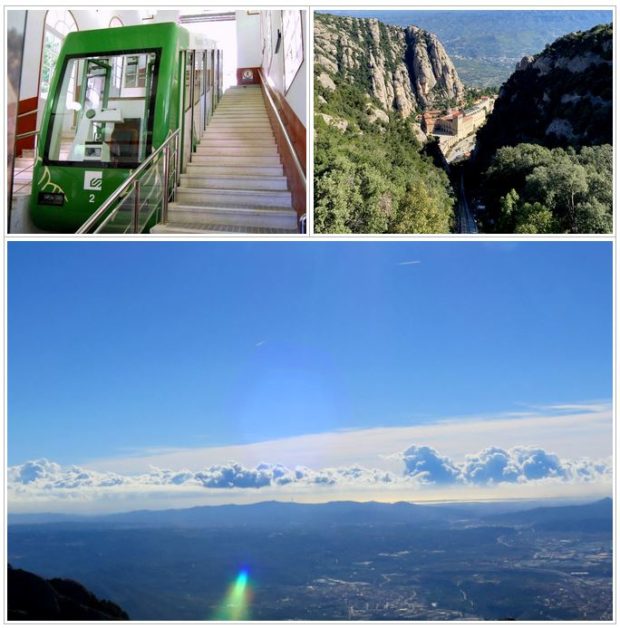

そう言う方でしたら、上の地図の一番右端に展望台がるので行かれてみてはどうでしょう。

整備された歩道は坂も無いですし、片道で10分弱。

展望台(写真下左)からは遠く登山鉄道の麓の駅が見え、また10月末から4月の頭までは、遠く彼方に雪化粧したフランス国境にあたるピレネー山脈が見渡せ、また⑯のレストランの少し手前の辺りからは、岩に貼りついて建つサンタコバの礼拝堂が見ることが出来ます。

@

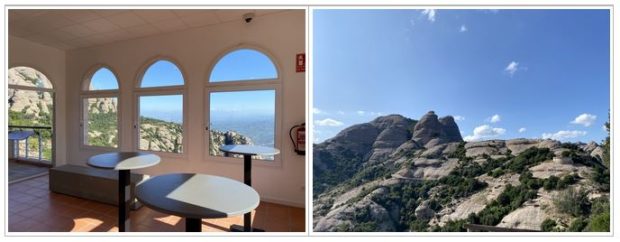

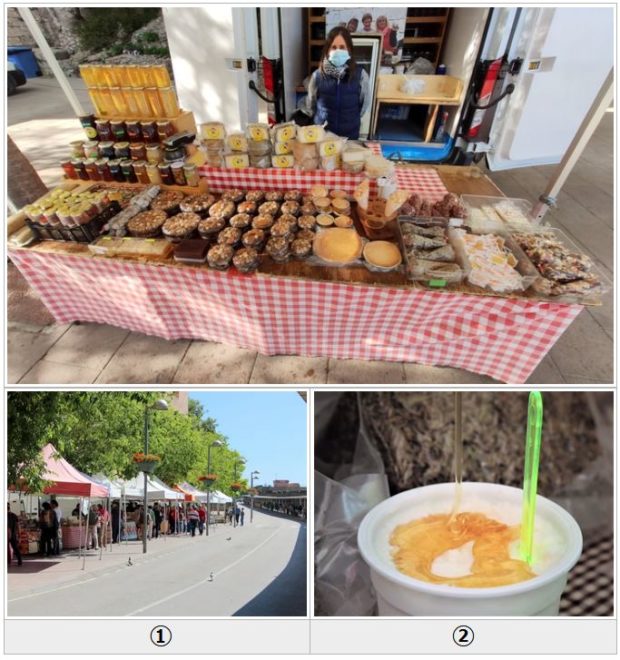

地元名産チーズ

モンセラットに来られたら是非食べて欲しいのが、この地域で作られる山羊のフレッシュチーズ。Mató(マトー)と呼ばれるこのデザートチーズは脂肪分が少なくクセもなく、まるでお豆腐のような感じでもあり日本人好みの味。

軽く食べられる小さいカップに入ったものが2€で売られていて、その場でハチミツを掛けてくれます。

尚、屋台が並ぶ場所はメインのカフェテリア、ギフトショップから右に少し行ったところで、どこも同じような物を売っています。

食べる時のポイントは、下の方から混ぜながら食べるとハチミツの甘味が全体にいきわたるので、最後まで甘味を感じながら美味しく頂けます。

もし、蜂蜜が足りなくなったらカップを指し出して「入れてと」日本語で言えば、機嫌よく幾らでも掛けてくれますよ。

マトーチーズ以外にも、色々売っていてお土産になりそうなものではチーズ。

6種類ほどあって、全部試食させてくれますので、食べてから買うか買わないか決めれます。

お勧めは、ローズマリーのハーブをまぶしたチーズ、トリフ入りチーズ、スペインを代表するマンチエゴチーズなど。

値段は半分に切った拳ぐらいの大きさで10~15ユーロ程。

確認済みですが日本の税関の検疫も問題なく通れますし常温で3か月、冷蔵庫に入れておくと半年はもちます。

あと、面白いところでは蜂が集めて来た花粉。これはお茶にスプーン一杯、混ぜて飲むと風邪をひかないと言われています。

あと乾燥イチジク、蜂蜜などなんでも試食させてくれます。

尚、ここの良いところは観光客だからと吹っ掛けたりせずに、普通の地元値段で売っていますから安心ですので是非試してみて下さい。

ちなみに友人の”ニコ”(上記の写真右下)が売り子をやっていて、イイやつなので見つけたら寄ってやって下さい。

チーズやいちじくを、これでもかと言うぐらい色々と試食させてくれます。

別に買わないからと言って嫌な顔ひとつしませんし、お喋り好きなのでひやかしがてらにどうぞ。ちなみに、私が教えた怪しい日本語「コンニチワ、タベテクダサイ、コレオイシイ、ヒツジ、ヤギ、ウシ…等々の単語」が盛りだくさんに聞けます。

お勧めモデルコース

これまでの経験から満足度の高いコースを組み立てました。

ただとりあえず言えるのが、モンセラットは朝一に来るのがベストです。

理由は後のまとめ&アドバイスの述べますが、特に混む春から秋は頑張って是非7:36分のスペイン広場駅(Plazca Espanya)から行って下さい。

ここでは13時の聖歌隊を聴くと言う設定にしていますが、それを入れなければ観光のコースにかなり柔軟性を持たせることが出来ます。

個人的には、10分程で終る歌を聴くのに、シーズン中は場所取りに1時間前かそれ以上を椅子に座って待たなければいけないわけで、それ程に価値があるのかは正直微妙なところです。

その辺は、それぞれご自分で判断ください。

【バルセロナ・スペイン広場駅 ➡ Monistrol de Montserrat 駅】

7:36発の電車に乗ると約一時間で、登山電車の乗り換え駅のMonistrol de Montserrat駅に8:41に到着。

下車したら、同じホーム前方に停まっている登山電車に乗り換えます。

【Monistrol Enllaç 駅 ➡ Montserrat Monestir 駅】

登山電車の出発時間は8:48 で頂上駅には9:08分着。

ちなみに、同じ駅で更にホームも連続していますが、それぞれ電車と登山電車で駅名が違います。

【頂上に着いたら一番に黒マリアを目指す】

ポイントは何はともあれ一目散に黒マリアへ。

Montserrat Monestir 駅を出たら、前方に見える階段を上り右手へ進むと聖堂が見えるので、黒マリアへの入口はその右側に向かいます。

【引き続き大聖堂の内部や外を見学】

黒マリアの見学が終わったら、次は教会内部を見学します。

ちなみに昼前には観光客で一杯になるモンセラットですが、まだこの時間だとまばらで、パワースポットでもゆっくり写真撮影することも可能!

【サン・ミゲル展望台へ】

モンセラットの山と、教会を一緒に見れるサン・ミゲル展望台へ。

片道20分程で、向こうの見学と写真撮影など入れて約1時間程の行程です。ケーブルカーを使わないので、時間に縛られることもありません。

【カフェテリアで休憩、お土産物を見て回る】

サンミゲル展望台の後は、また戻ってカフェテリアでゆっくりお茶して休憩したり、ギフトショップを覗いたり、地元名産品の試食をしたりしながら過ごします。

【13時のミサ、少年聖歌隊の歌声を聞く】

天使の歌声の少年聖歌隊のミサに参加。

合唱が始まる最低30分前にはほとんど空席がなくなり立ち見になりますので早めに席を確保しましょう。

休みの日も多いのでスケジュール確認はこちら

【少年聖歌隊の歌が終わったら、バルセロナへ戻る】

聖歌隊の歌は10分程で終わりそれが終われば、夏場や週末は13:35発の登山電車に乗りバルセロナに戻った後に更に市内観光や買い物をする時間があります。

上記のコースは黒マリアと、大聖堂の見学の基本を押さえつつ、サン・ミゲル展望台へも行きます。13時の聖歌隊まで時間的に余裕があるので、かなりゆっくりできます。

もし、ホテルで朝食を取れなかった人は大聖堂の見学の後にカフェで朝食を取ってから、サン・ミゲルへ行ってもOK。黒マリアを見た後はもう混む心配はありませんから。

あと、モンセラット観光に丸一日費やしバルセロナ戻りを夕方から夜(19時)にするなら、更に山の上のサン・ジョアンや黒マリアの発見されたサンタ・コバへも行けます。

ただし、日差しの強い夏はかなりヘビーな観光となるのでその点は注意して下さい。

密かに教える裏技

この記事では日帰り観光を想定していますが、本当に落ちついてモンセラットを楽しみたい方へは1泊すると言う裏技の方法もあります。

春から秋のシーズン中は、早朝を除いてとにかく混みます。行列の待ち時間や、せっかくの子供達の天使の歌声も、人が多すぎると良さが半減してしまいます。

夜は静寂の教会と満天の星を眺めリラックス時間に余裕がある方へは一泊してゆっくりとモンセラットを堪能されるのもお勧めしています。

詳しくは、説明していますのでご覧ください。

|

【モンセラット観光の裏技はコレ】 観光客で溢れかえる日中のモンセラットも、そこし時間をずらすだけで静寂の世界.. |

|

【週刊HILLチャンネル 第10回】 お馴染み語れり尽くせりHILLチャンネル、この回はモンセラット特集です。 |

バルセロナからの行き方

動画解説)登山電車編

動画解説)ロープウエーイ編

行き方、駅でのチケットの買い方、注意点などの更に詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

また、コロニアグエル教会と一緒に一日で周りたい方は、攻略法があるので参考にしてみて下さい。

|

【モンセラットへの行き方】 スペイン広場からFGCに乗って1時間少し。駅では色々なコンビネーション…. |

|

【モンセラット&コロニアルグエル教会1日攻略法】 モンセラットとグエル教会を一日で周りきる方法をお教えします。 |

番外編)麓から徒歩で

元気が余っている若い人や、普段から山登りが好きな方でしたら、徒歩(1時間半)でも上がれます。

ただし天候(雨の日は不可)と、旅先の事ですので体調にはくれぐれも注意の上でお願いします。

登山のスタート地点は、登山電車の出る駅から徒歩10分程の村の広場。

場所と駅から行き方は:https://goo.gl/maps/bkapvy4B8PfWHwJo7

レストラン&カフェテリア

最後に、モンセラットでの食事について解説します。

まず最初に人里離れた山上の観光地なので物価が非常に高いと思う人が多いですが、その心配は無用。モンセラットは、わりとリーズナブルですのでご安心ください。

カフェテリアは2軒あって、場所はこのモンセラットの解説記事の最初に載せた地図で確認ください。

どちらも、基本的にはフランスパンのサンドイッチや、クロワッサンなどの菓子パンが中心の軽い軽食となります。

しっかり食べたい方は、レストランになりますが、注意が必要なのは3軒あるうち2軒は秋から冬のオフシーズンに閉まることです。

詳細は以下の、モンセラットレストラン検証記事をご覧ください。

|

【モンセラットのレストラン検証】 山上にある2軒のレストランを実際に食べて比較検証してみました.. |

@

【見所を集めたフォトムービー】

まとめ&アドバイス

バルセロナから日帰りできるスポットとしては、なんと言ってもここが一番人気。

バルセロナの街の人ごみに疲れたら、ここで自然に癒されてみてはどうでしょう。

ただし、春夏秋の観光ハイシーズンのモンセラットは、この動画を見てもらうと分かりますが、市内と何ら変わらずかなり混み合います。

アドバイスとしては、バルセロナ市内からは1時間おきに電車がありますが、ズバリお勧めは朝の7:36発の電車でしょう。

理由は、この電車で行くと未だ観光客がモンセラットに来る前なので効率よく、そして落ち着いて観光が出来ます。

8時台の電車だと黒マリアを見るのにはギリギリで、運悪く行列が並んでいると10時半の午前の最終入場時間に「ハイ、ここまでの人で終わり!」

と切られてしまいかねず、その後の観光の予定が全て狂ってしまい、悪くすると行列に何時間も費やすことになります。

早起きは三文の徳、できれば頑張って早起きして下さい。

尚、山の見どころを全部を回ると、まる一日かかるので特にケーブルカーに乗るサン・ジョアンやサンタ・コバは省略し教会だけ、もしくは教会+サン・ミゲル展望台で終わらすのもありかと思います。

体力に自信の無い方や、夏場は特に無理は禁物。

ちなみにお勧め度合いをランク付けすると。。

①登山時の麓からの車窓

②黒マリアと教会

③サン・ミゲル展望台からの眺め

④サン・ジョアンからの眺め

⑤サンタ・コバ

⑥少年聖歌隊

⑦地元名産のマト(Mató)チーズ

それぞれの理由としては。。

①なんといってもモンセラット観光の最大の魅力はその景色

②山腹の聖地に建つ大聖堂はもちろん、黒マリアも外せない

③途中坂が続きますが徒歩で簡単に行ける手軽さ+景色

④教会より更に高いだけあって、眺めが良い

⑤上記の③④の次になりますが、まずまずお勧め

⑥13時のミサは非常に混んでスマホの森となり、イマイチ雰囲気が味わえず順位が落ちます

⑦カップ1杯2ユーロで、これがわりと美味しく日本人に好評

①②までは必須で、プラス1時間と歩くのが嫌で無ければ③と、安くて美味しいと好評の⑦がお勧め。

それ以降は例えばバルセロナに戻ってからも少し観光したい方、コロニア・グエル教会も一緒に回りたい方、市内に戻りお土産の買い物したい方は④⑤⑥は飛ばしても後悔することは無く、あくまでメインは①と②。

もちろんそれぞれの体力、好みによるかと思いますが、これまで日本人で行かれた方の声をまとめると、上記のようになります。

【現地ツアーの注意事項】

時間のかかるモンセラットはツアーに参加される方も多いかと思いますが、ツアーの内容によっては魅力が半減するものもあります。

まず一つ目は、麓から山上へは登山電車を利用するツアーをお勧めします。

バスで山上まで行くツアーだと途中に繰り広げられる絶景の景色があまり見えず、なんのことはない日本の峠道と同じで、ただカーブが続くだけのいろは坂のつまらない景色となりますし酔いやすい人は気持ち悪くなりかねません。

次に、黒マリアが必ず見れ触れることを確約しているツアーで無いと、せっかく行っても日本に戻って「名物の見てないの?」と言われかねず、後々まで悔いが残ります。

以上、2点が入っているかを確認してから申し込まれると良いでしょう。

宣伝になりますが、もし早朝電車で乗り換えて行くのが面倒、慣れない地で疲れたくないと言う方、年配の方お子様連れ、旅程がタイトで半日で効率よくモンセラットを訪れ午後は市内観光に時間を使いたい方。

バルセロナウォーカーが主催のプライベートオリジナルツアーをご利用されてみてはいかがでしょうか。

専用車(他のお客様との混載無し)でホテルまでお出迎え、お送り、またバルセロナ空港送迎の途中に訪れることも可能。

ツアーは当サイトを運営するカミムラもしくは、弊社日本人スタッフが同行しますので安心です。料金はお一人110€~。

|

【モンセラット半日ツアー】 ホテルまでの送迎がついているのでドアツードアで安心、そして楽ちんツアー。 |

@

お勧め度:18点/20点

★★★★★(4.50)

| 住所 | Montserrat 【地図はこちら】 |

| URL | http://www.montserratvisita.com/en/index.html |

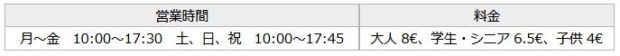

| 開館時間 | 大聖堂 7:30~20:00 インフォメーション・カフェテリア・ショップ 9:00~18:45(土日祝9:00~20:00) ビュッフェ・レストラン 12:15-16:00 (冬季はお休み) 美術館 10:00~17:45 (土日祝10:00~18:45) |

| 最寄駅 | FGC R5線 Montserrat-Aeri駅もしくは、Monistrol de Montserrat駅 詳しい行き方は【モンセラットへの行き方】参照ください。 |

@

記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。

|

【この記事を書いた人:カミムラ】京都府生まれ1989日本を離れバックパックを担いで海外へ1997よりバルセロナ在住。最終更新:2024.02.24 |

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |

|

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |