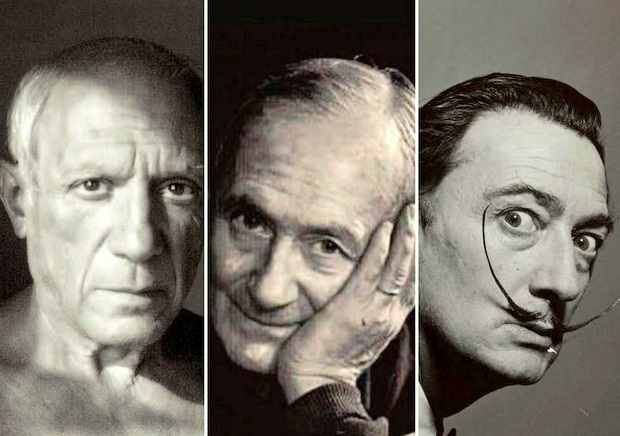

ピカソ、ダリと共に前衛美術における世界的なスペイン人巨匠の1人と呼ばれるジョアン・ミロ。モンジュイックの丘に建つミロ美術館を、出版されている旅行ガイドブックの10倍のボリュームの内容で詳しく解説していきます。

目次

概要

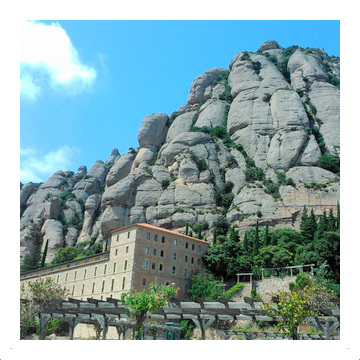

スペイン近代絵画、3大巨匠の1人と呼ばれるミロが1968年に構想、7年後の1975年6月10日、親友のジョアン・プラッツと共に、このミロ美術館をモンジュイックの丘に開館しました。

開館にあたり、ミロはただ自分の作品を展示するだけの美術館ではなく、芸術家たち、特に若い世代のアーティストをサポートができる新しい施設を作りたいと昔から考えていました。

その想いがかない、美術館の一角にある13番の展示場”エスパイ13 ” は、若い芸術家たちの作品の発表場所として使われています。

また、建物は1986年に増築され、講堂と図書館が加わり、ミロ美術館は単にミロの作品を所蔵・展示するにとどまらず、現代芸術の活動センターともなっています。

尚、美術館を運営するミロ財団のコレクションは217点の絵画、178点の彫刻、9点のテキスタイル作品、4点の陶器、約8,000点のドローイングとほぼ全てのグラフィック作品を含む14,000点以上にのぼります。

ミロの代表作

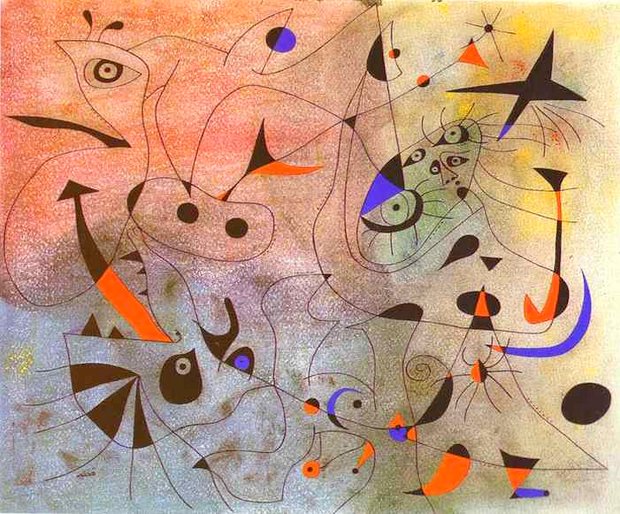

明けの明星(1940)(ジョアン・ミロ財団所蔵)

ピカソ、ダリと同じく時代ごとに作風が変わっていくミロですが、スペインの内戦から第二次世界戦にかけて描かれた「星座シリーズ」がミロ作品の中でも最も人気の高く、ミロの代表作と言えると思います。

また、それ以外にも初期の作品になりますが細密主義の時代の「農園」は、あのヘミングウェイが友人知人を駆け回り借金をしてまで買った程で、これもミロの代表作の一つです。

あとは個人的には余計な物をそぎ落としてシンプルを追求した末の作品の「青」の三部作なども秀逸と言えます。

また晩年はピカソと同じくより奔放に、より幼児的な絵や彫刻になっていくのも、作品価値はともかくある意味興味深いところです。

既にミロ作品をよくご存知の方には不要かも知れませんが、初めて本格的に見る方でしたら美術館を訪れる前にこれから解説するミロの芸術の世界を知っておくと、よりミロ作品が深く理解できると思います。

以下、ミロのプロフィールを時代と共に解説します。

ジョアン・ミロ 年表

生涯に渡り、創作活動に打ち込んだミロ。以下、ミロの人生の大きな出来事を年表にまとめました。

大きな転機は、1911年に病気とストレスにより仕事をやめ療養生活に入り、その後に画家になることを決意したところ

。それと、1920年にパリへ行き、当時の前衛芸術家達と交流するところです。

| 1893年 | 4月20日、スペイン バルセロナで生まれる。 |

| 1900年 | 小学校に入学、ドローイング(素描)を学ぶ。 |

| 1907年 | 中学卒業後に商業学校へ通うと同時に美術学校へも通う。 |

| 1910年 | ダルマウ・オリベ商会の簿記係りとして就職。両親がムンロッチに農場を購入。 |

| 1911年 | 腸チフスとうつ病を発し退職。ムンロッチで療養。 |

| 1912年 | 画家になることを決意。 |

| 1915年 | バルセロナで毎年3か月この年より合計3年間、兵役に就く。 |

| 1920年 | パリ訪問。ピカソと交友を結ぶ。この年より毎年、冬をパリで過ごす。 |

| 1921年 | パリで最初の個展を開くが、不成功に終わる。 |

| 1926年 | ロシアバレエ団「ロミオとジュリエット」の舞台装置を手掛ける。 |

| 1929年 | パルマ・デ・マヨルカでピラール・ジュンコサと結婚。 |

| 1936年 | スペイン内戦(市民戦争)が勃発し、フランスに亡命。 |

| 1937年 | パリ万博のため壁画大作「刈り入れ人」を制作。 |

| 1940年 | 「星座シリーズ」の製作開始。スペインに帰国。 |

| 1941年 | ニューヨークにてジョアン・ミロ回顧展が開催される。 |

| 1947年 | 米国を訪問。 |

| 1953年 | 陶器の連作を開始。 |

| 1956年 | パルマ・デ・マヨルカに移住。新しいアトリエを建設。 |

| 1958年 | パリユネスコ本部の壁画を制作。 |

| 1980年 | スペイン政府より芸術金賞を受賞。 |

| 1983年 | 12月25日マヨルカ島で死去。 |

|

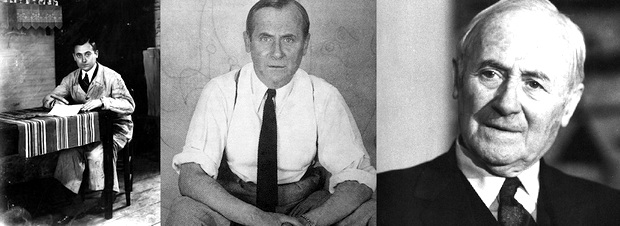

【私生活、家族との関係】 ミロはスペインの前衛芸術の3大巨匠の1人ですが、何度となく女性関係で話題をまいたピカソ。 |

| 父親や妹との家族関係を破壊させてしまったダリなどとは違い、私生活でのトラブルやゴシップで世間を騒がせることはありませんでした。その点で、ミロは社会人として3人の中で一番まともな人だったと言えるのかも知れません。 | |

学生 – 前衛芸術時代

1912 – 1922

ミロはピカソやダリと違い、本格的に芸術の道を歩むようになったのは既に社会人となっていた1912年からのことでした。

その理由は子供の頃からイラストやデッサンに大きな興味があったものの、堅実な社会人になって欲しいと言う親の希望、その想いに従い商業学校に通ったからです。

ただし芸術を諦めきれなかったミロは趣味の範囲と言う父との取り決めの中で、バルセロナにある「ラ・リョッチャ美術学校」の夜間のクラスへも併せて行く許しを得ます。

ちなみにこの美術学校はピカソも過去に在籍していました

その後ミロは商業学校を15歳で卒業し、薬剤問屋の簿記係として働きだします。

ただし本人の希望ではない仕事であったことから、次第に精神疾患でうつ病になり更に腸チフスを患った末に一旦仕事を退職します。

その後は、バルセロナから120キロ離れたムンロッチの村に家族が持つ田舎の家で療養することになります。

ミロはこの療養中に自分の幸せや今後のやるべき仕事は堅実な社会人になると言う様なことではなく、絵画に専念することだと気付き父親の説得にのりだします。

やがてその一途な思いが叶い、両親からの承認を得たミロはここでついに本格的に芸術家の道を歩みだします。

学生時代

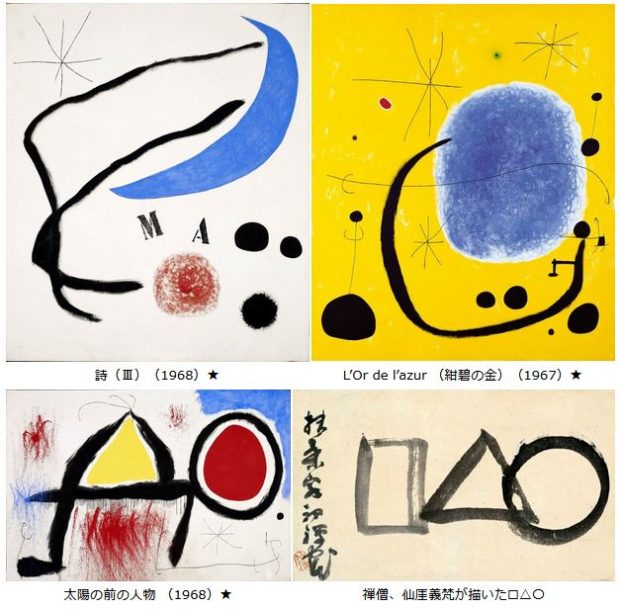

※バルセロナのミロ美術館所蔵作品には★印

1912年から1915年にかけて、ミロはこれまでより上のレベルの美術学校である、ガリ美術学校で芸術の更なる基礎を学びます。

この学校の校長のフラセンスク・ガリは革新的な教育観の持ち主であったこともあり、過去に縛られない、時代の最新の芸術潮流を重視していました。

それは授業にも反映されていて、生徒の想像力を高めることを目的に描く対象物を目を閉じさせた上で触ったその感触だけでデッサンする授業を繰り返します。

そのおかげで、遠近法の縛りの中の絵画を離れ、ミロの人物のデッサンは、これまでのレベルから大きく成長します。

また、正統派の絵にこだわらない校長により、当時はまだ異端とも受け取られていた、ゴッホ、マティス、セザンヌなどの絵画にも触れる機会を得ました。

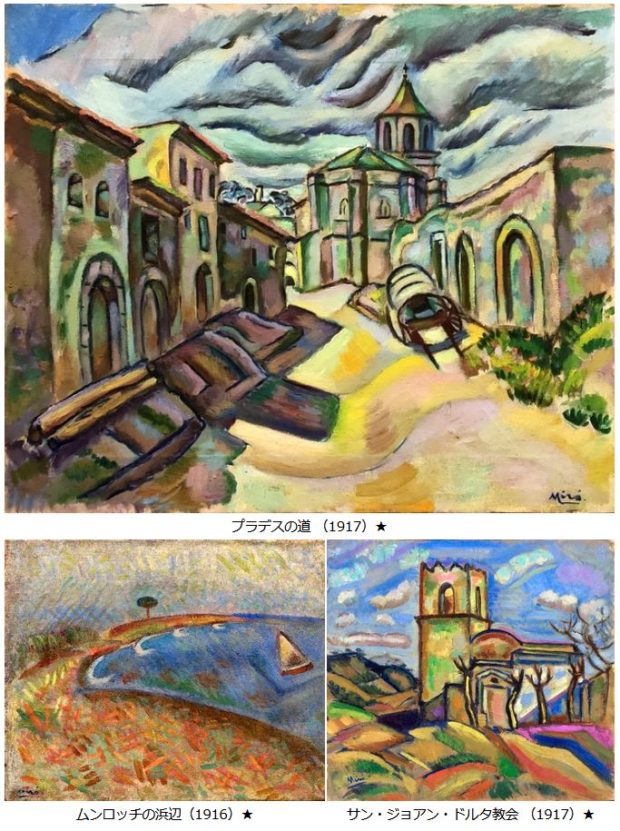

この時期に描かれた「ムンロッチの浜辺」「サン・ジョアン・ドルタ教会」「プラデスの道」は、ゴッホを始めとする、アーティストの絵の質感や色彩表現をミロなりに表現した作品です。

細密主義の時代

1918年夏、過去に病気の療養をしたムンロッチの村で数年ぶりに夏を過ごしました。

静かな田舎のゆったりした時間の中、ミロの作風はそれまでと大きく変わっていきます。

バルセロナの美術学校で始めたフォービズム、その過激な色は次第に使われなくなり、その代わりとして畑の土色がキャンバスの多くを占める様になります。

またそれまでのデッサンや構図よりも感覚を重視すると言う表現方法は影を潜め、その代わりに中世の細密画を手本とするかのように、キャンバスに対象物の細部まで描きだそうとします。

これが、いわゆるミロの画風の変化の一つとして知られる『細密主義時代』と呼ばれるものです。

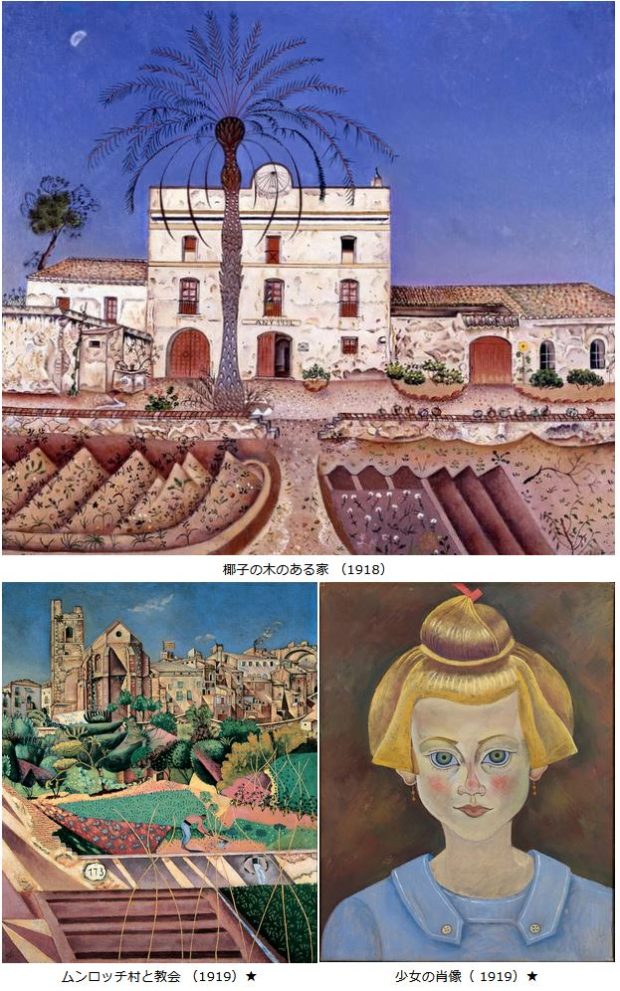

この時代の代表作の一つ「椰子の木のある家」「ムンロッチ村と教会」この2つの作品を見て分かるのが、そこには木の枝の葉っぱや、畑に付けられた畝、地面に転がる石、建物の壁の小さなひび。

これらは、遠景からの風景画としては敢えて描く程でない些細なものにも関わらず、非常に緻密に描かれています。

もう一点の作品「少女の肖像」は、モデルに近所の農家の娘を用いていますが、この絵には当時ヨーロッパで流行していた日本の浮世絵版画の影響がみてとれます

。例えば、結われた髪型や、あえて簡素化した顔や服など、それらの表現がこの絵に謎めいた雰囲気を与えています。

ミロはこの当時、細密を追求していましたが同時に、浮世絵やロマネスク絵画にも強い興味を持っていました。

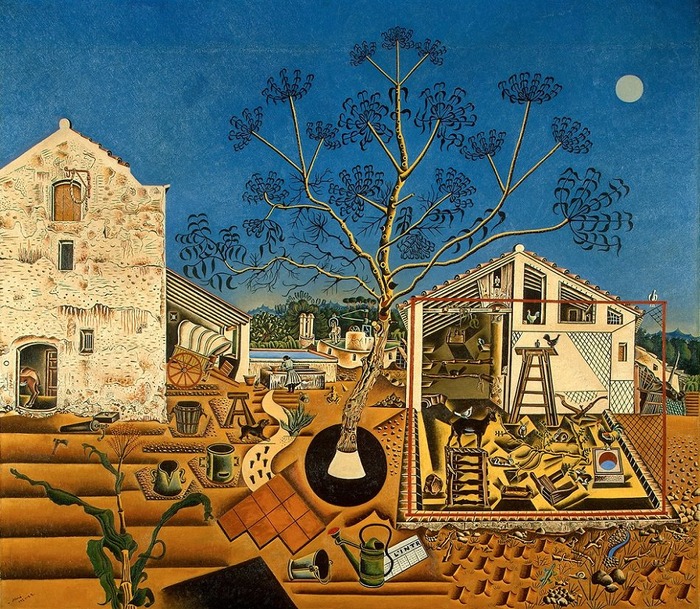

農園 (1921-1922)(ワシントンナショナルギャラリー所蔵)

そして最後に、この細密絵画時代の頂点となる作品「農園」を1922年に完成させます。

キャンバスには、村の農園での日々の暮らしがあふれ、そこには家畜や植物、農具がきめ細かく描かれている他、必要に応じて場面構成や遠近感をずらすなど、キュービズムの手法も駆使されています。

何度となく修正を加え完成に実に約半年要した作品は、ミロの初期の傑作と呼ばれています。

ミロはこの作品を描いた後は、シュルレアリスムへの傾倒を強め、それまでの細部への拘りはミロの作品から次第に消えていくことになるのですが、この「農園」が世に知られるにつれ、多くの芸術家や友人達が「農園」の画風へ戻るようミロに勧めたと言われます。

それ程の評価を得たにも関わらず、後戻りを本意としないミロがその忠告に従うことは、決してありませんでした。

既にミロの代表作の項で述べていますが、この作品はパリで当時ミロの親しいボクシング仲間だったヘミングウェイが、購入資金の調達に駆け回り借金をしてまでして買い上げたことでも有名

。尚、この作品はへミングウェイの死後、1987年にマリー・ヘミングウェイによってワシントンのナショナル・ギャラリーに寄贈され現在もそこに所蔵されています。

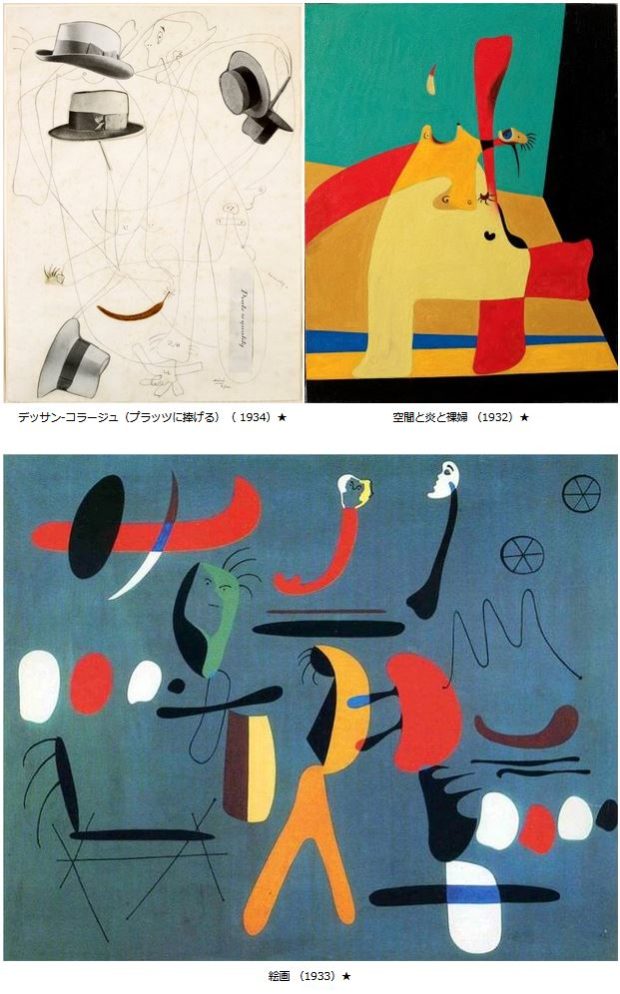

シュルレアリスム 1923 – 1934

1920年代後半に、パリの芸術界に旋風を巻き起こしたシュルレアリスム。

それは、 精神分析学の創始者として知られる、ジークムント・フロイト博士の夢理論を元にした芸術運動の一つで、「これまでの芸術は表面的なものにすぎず、本当の深層心理を表現していない」と言う考えに基き、夢や無意識の力を借り、現実にはありえないこと”超現実”を表現するアート運動でした。

前衛的な知的潮流に常に敏感だったミロは当然のごとくシュルレアリスムに惹かれ、そしてその運動に参加していきます。

ほどなくして作風は大きく変わり、これまでにもあった夢の様なイメージを更に高めていきます。

また、ミロが生涯に渡り描く一連のシンボル、女、星、鳥などが、この頃からキャンバスに現れる様になります。

【新たな表現の開始】

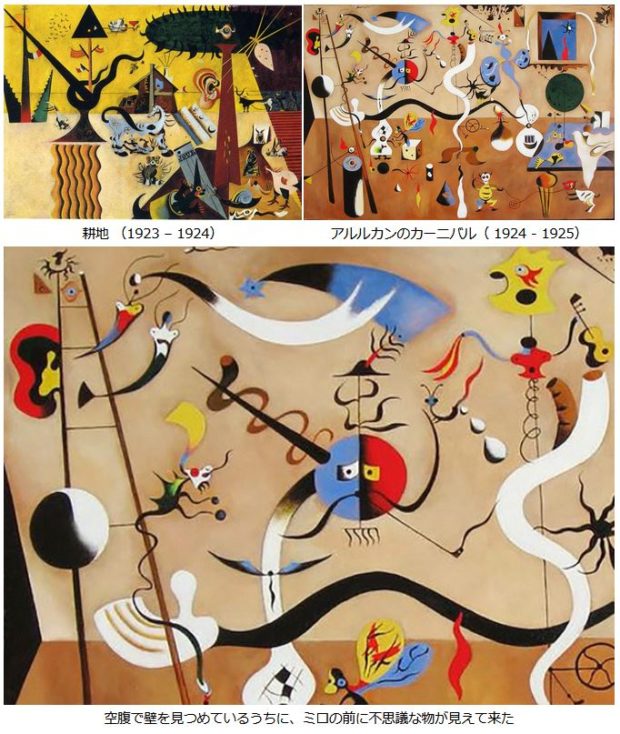

1923年、ミロはそれまでの細部まで描き切る”細密主義”に終止符を打ちます。ここからは想像力により重点を起き、これまでに無かった不思議な世界を描くようになります。

その方向転換後の最初の作品が「耕地」。緻密絵画時代の「農園」と基本的には同じ場所で同じテーマを描いていますが、その違いは明らかです。

それまでの緻密に描写する作風からは遠ざかり、農園の実際の風景とは大きくことなり、一見すると何を意味しているのか分からなくなります。

更に1924年から1925年にかけて、新し画風を前進させる実験「アルルカンのカーニバル」の制作に取り組みます。そこで描かれているのは、実際にある風景ではなく、ミロのアトリエの中を舞台に広がる空想の世界でした。

【栄養失調を着想源に】

意欲的な創作活動を続けていたミロですが、作品は全く売れず、当時の生活は困窮を極めます。

そんな状況でも空腹をこらえながら創作活動を続けるミロは、やがてあることに気付きます。

それは長時間アトリエで壁を見つづけていると、やがて脳の感覚が非常に鋭敏になり音がよく聞き取れたり、聞こえないはずの心の中で響いている音が聞こえたり、実際に見えているものと見えていないものの区別ができなくなったり、実際より色が鮮やかに見えたりする、栄養失調から来る幻覚をミロはノートに書き留めて、次の作品の着想源にしました。

1926年、この年、困窮を極めていたパリでのミロの生活に転機が訪れます。それは、画商のジャック・ヴィオと契約を結ぶことによって、同年6月にパリのピーエル画廊で開かれた個展で大成功をおさめます。

ミロが描いた何枚もの絵に買い手が付き、崖っぷちに立っていたミロが、ここでようやく成功をおさめることが出来ました。

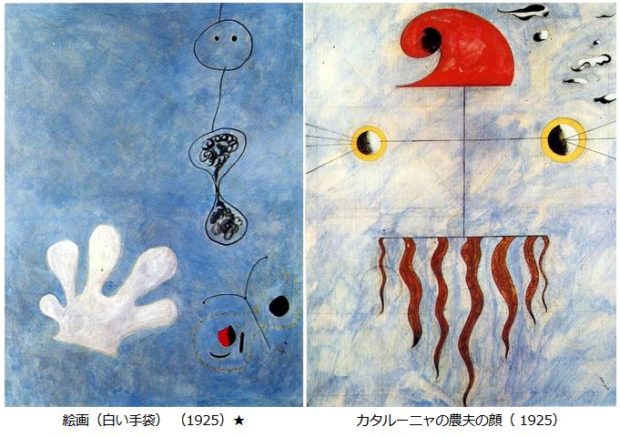

個展を終えたミロは、故郷ムンロッチの農園に戻り、スペインでひと夏を過ごしますが、そこで描かれた絵は、余計なディーテールは取り除かれ、これまでより更にシンプルな表現となります。

その一例が、青のモノトーンの背景に手が印象的な「絵画(白い手袋)」や、近所の農夫を描いた「カタルーニャの農夫の頭」などです。

【オランダ室内シリーズ】

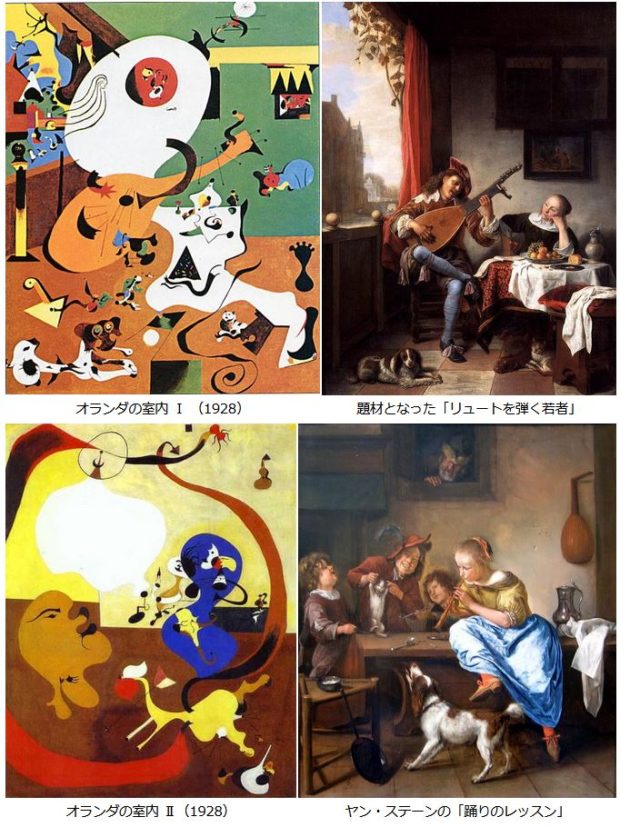

1928年の春、17世紀のオランダ絵画の巨匠達の作品を見る為に、ミロはオランダとベルギーを旅します。

そこで深い衝撃を受けたミロは同年、毎年の夏に欠かさず戻っていたスペインで制作するのが、”オランダ室内シリーズ”と呼ばれる3点です。これは、オランダで見たお気に入りの作品を引用しミロなりのアレンジを加えた作品です。

具体的には上記の2作、ヘンドリック・マルテンス・ゾルフの「リュートを弾く若者」を題材にした「オランダの室内 Ⅰ」、ヤン・ステーンの「踊りのレッスン」を題材にした「オランダの室内 Ⅱ」などになります。

ミロはこれらの作品を描くために、アムステルダムの美術館で絵ハガキを買い、それを元にすると共に、実際の絵を見た時の記憶を踏まえ描きました。

これらの制作は、ピカソの「ラスメニーナス・シリーズ」に共通するもので、この時代の前衛芸術のアーティスト達が、過去の巨匠の作品を自分なりに再解釈し、自身の表現の幅を広げる実験としたものです。

ただそれは同時に、過去の巨匠に対する尊敬を含めたオマージュでもありました。

【コラージュと新たな表現】

1929年10月ミロは、恋人のピラール・ジュンコサ・イグレシアスと結婚します。

その頃からまた新しい表現方法を模索し、そこでコラージュに関心を持ち「デッサン‐コラージュ(プラッツに捧げる)」など幾つかの作品を発表します

また、ミロは当時の格差社会の元凶とみなされたブルジョア社会とそれを支える一翼を担っていた従来の絵画に批判的な態度を示すとともに、芸術作品を金銭に置き換えるマーケットの価値観に疑問を投げかけ、1927年「絵画の抹殺」を宣言します。

そのアンチアートとも言えるコンセプトの元、絵画の従来の手法や材料の枠を打ち破るために、日常の紙切れ、石ころ、銅、砂、ボール紙などあらゆる素材を利用します。

またそれと同時に油彩画においては、シュルレアリスムを描き始めた10年前の作品と比べると類似点が殆ど見られなくなり、この時期、ミロ独自のシュルレアリスム的な造形手法が確立に至ったことを示しています。

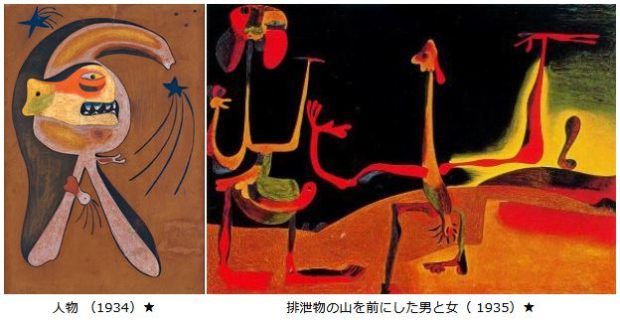

野生の絵画 1934 – 1938

1930年代、スペインの政情が悪化する中、左派右派に分かれた2つの陣営は、それまでの社会の在り方について真っ向から対立。

1936年ついに人民戦線政府と、フランシスコ・フランコを中心とした右派の反乱軍とが争う内戦に突入、後に数十万人の死者をだすことになる市民戦争の始まります。

若い頃から常に政治問題と距離を置いて活動していたミロでしたが、こうした緊迫化した情勢の中では否応なく政治状況と無関係ではいられなくなりました。

内戦前夜とも言える1934年から、これまでとは全く違った作品の制作にとりかかります。

不気味な怪物たちの登場

1934年10月から制作を開始した、ミロ自身が“野生の絵画”と呼んだパステル画15点の連作。

これらの作品は不気味なものが多く、それまでの作品とは全く違った画風となっています。キャンバスの中の主役は、謎めいた空間をさまよう奇怪な生き物たちで占められ、そこには得体のしれない不気味さが漂います。

スペイン内戦の始まる前夜とも言える混沌としたこの時期の、ミロの不安がキャンバス一杯に描かれています。

このシリーズの代表作「排泄物の山を前にした男と女」では、絵の中の男性と女性は、一見すると抱擁のために手を差し伸べようとしていますが、実際はどちらも身体はそこで停止したまま。

そんな中よく見ると拡大した男性の性器、更に極彩色で色づけされたぼんやりとした情景が、矛盾と嫌悪、嫌らしいセクシュアリティを表現しています。

また、キャンバスの半分を占める黙示録的な黒い空、その向こうにある排せつ物の山は、ミロのいたたまれない悲観とこの後に起きる内戦を予言したものとなっています。

争いの時代

ミロの不安が現実になったのが1936年、この年より内戦が始まります。同時期ミロは27枚の抽象絵画からなる連作絵画を、メゾナイトと呼ばれる木製の合板を使って描き始めます。

ここでは、”野生の絵画”で見られた怪物は、基本的な特徴だけを僅かに残し絵から消えてしまいます。

後年、ミロがこの時点で画風をなぜ変えたのかを聞かれて語った答えは 「メゾナイトにはあらゆる叫びの力があるが、ただそれだけである」。

そこには、ついに始まってしまった内戦、そこで繰り広げられるスペイン人同士の殺し合いに対して、何も出来ない無力さ、虚しさ、その叫びが込められています。

スペインに住む自分の家族、妻の家族を思うが故に、それまで政治的なことには極力、直接表現を避けて来たミロですが、共和国政府のために国際社会への呼びかけをするポスター「スペインを救え」をデザインしました。

フランス語で「AIDEZ ESPAGNE (助けて、スペイン)」と、居たたまれず叫びを上げています。

スペインを救え( 1937)

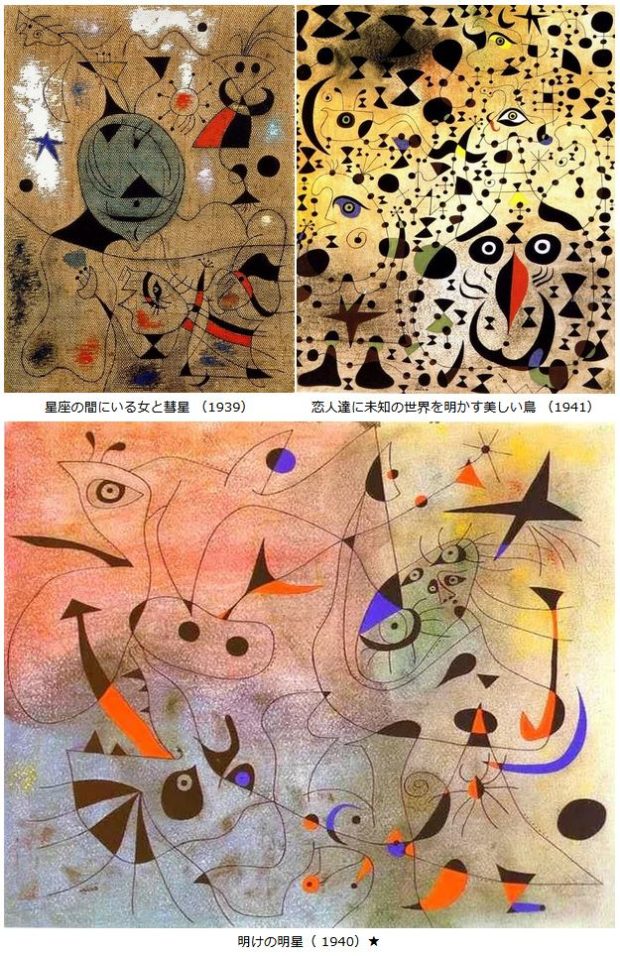

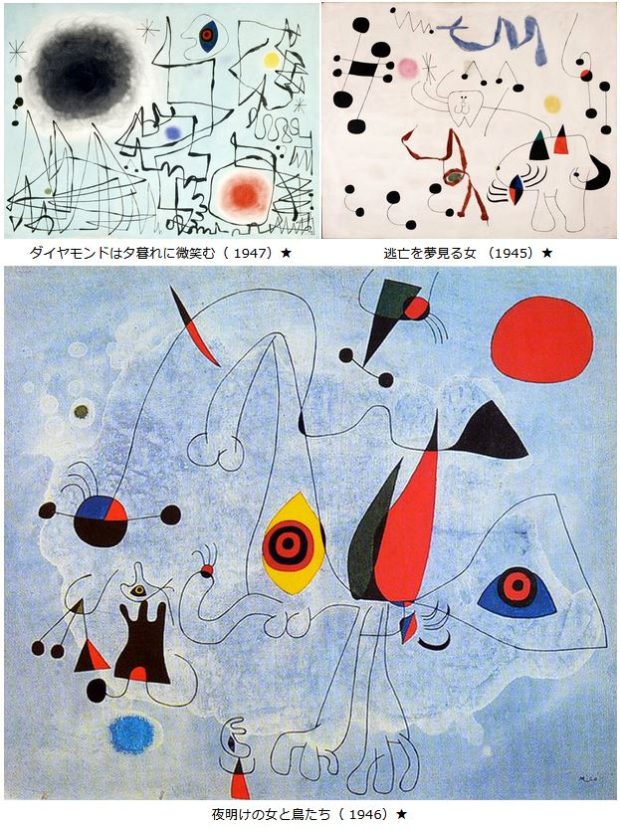

ミロ世界の確立 1939-1950

スペインの内戦の後、1939年に始まった第二次世界大戦により、パリを中心にしたヨーロッパ前衛芸術は崩壊。

また、スペインにおいても、内戦を制した独裁フランコ将軍による弾圧と検閲により前衛芸術は壊滅します。

フランス、スペインのどちらにも活動の場、公な発表の場を失ったミロですが、こうした状況を逆に外界から自分を隔離して仕事に打ち込める場と考え、これまで芸術家として残した作品、アイデア、造形的発見を更に進めていきます。

星座シリーズ

第二次世界大戦がはじまる直前の1939年夏、ミロは危険な首都パリを離れ大西洋岸のノルマンディに、妻と一人娘を連れ疎開します。大都会のパリの喧騒から離れ、ノルマンディの自然あふれる環境に暮らすうちに、ミロは徐々に自分を見つめ直す様になります。

それは作品にも表れ、同年8月から12月に描かれた小作品「星座の間の女と彗星」では「野生の絵画」で見せたような攻撃性は全く見られなくなり、厳しい現実から逃避するかのような心情が伺い知れます。

1940年1月、ミロ作品の中でも特に人気のある「星座シリーズ」の制作を始めます。

合計23点からなるこのシリーズは、フランスのノルマンディからスタートしましたが、その後ドイツ軍がフランスを占領したことにより、ミロは再びスペインに戻ることになり最終的には2年後、故郷のムンロッチで完成させます。

作品の特徴としては、天体を象徴したモチーフが中心にあり、ミロが仕事中によく聴いていたモーツアルトやバッハの音楽のリズムを、人や月や星などを描き入れることにより、キャンバスの上に表現しました。

また「星座シリーズ」では、女性、鳥、月などの主題に焦点がおかれ、それらは後のミロ作品の中で頻繁に目にすることになります

国際的な評価と成功

星座シリーズの後に描かれた作品は、筆から絵の具を滴らせたり、キャンバスを引っかいたりして、新たな表現を示すと共に、描線は更に繊細となり、色彩はミロらしい純色が使われ、作風の洗練度が深まっていきます。

また、1945年、ミロの米国での代理人だった画商ピエール・マティスが所有していたニューヨークの画廊で星座シリーズの展示会がおこなわれ、ヨーロッパのみならず世界的な評価を確実なものとしました。

また1956年、ミロは妻の故郷であるマジョルカ島を最終的な安住の地と決め、そこに土地を購入します。そこでは住居の他に、思い通りに仕事が出来る広いアトリエを作りました。

それ以降、作品は大型化していき、その代表がユネスコ本部を飾る巨大な陶器の壁画「月の壁」。

他には大阪万博のガスパビリオンの為にミロ自らが来日し作りあげ、現在は大阪の国立国際美術館で見ることが出来る壁画「無垢の笑い」などが有名です。

シンプルの追求 1960 – 1969

マジョルカに移り住んだことによる環境変化が、ミロに過去とは一線を画した新たな方向へ向かわせるきっかけとなります。

この1960年代は従来の表現を使いながらも、最小限の表現で最大限の効果を生もうとする、より直接的な表現へと作風を変化させていきます。

1940年代にアメリカで隆盛した抽象表現主義、中でもジャクソン・ポラックやマーク・ロスコと言ったアーティストの存在に刺激を受けたミロは、これまでにない新たな観点から絵画制作を始めます。

1960年に描かれた「自画像は」ミロ自身が1937年から1938年に描いたスケッチを、その22年後に大胆に書き加えたものです。

元の作品は顔の細部まで描かれたものでしたが、新たな作品として黒の線、元の絵の目の周りの赤い線を、過激とも言えるほどに大胆に加えることにより、原画とは全く別の作品として作り上げました。

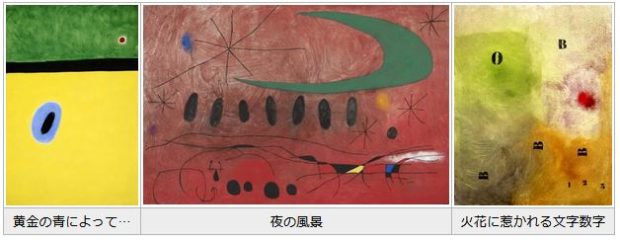

抽象表現主義のアーティストのマーク・ロスコから受けた影響は作品「青」と題された3部作で見てとることが出来ます。

ミロがシュルレアリスム時代に”夢の色”と定義した青色でキャンバス全体を覆い、その中から余計な物をそぎ落とし本来の空間に備わる力を高め、鑑賞者をまるで水面の静寂に誘うような雰囲気をたたえています。

また、1966年に国立近代美術館の東京と京都の2都市で開催された回顧展に合わせて初めて日本を訪れました。

この滞在中に青年時代から強く心に惹かれていた東洋文化に触れたことにより、その後の作品に影響をもたらしました。

禅の哲学をはじめ、書道の線を基にこれまでのミロの作風に大きな変化をもたらすことなく、「L’Or de l’azur (紺碧の金)」を始めとした作品が制作されていきます。

また、ミロは日本に滞在中新聞に掲載されていた、江戸時代の禅僧、仙厓義梵が描いた絵「☐△〇」にインスピレーションを得た作品が「太陽の前の人物」で、ミロはその切り抜きをいつも大事に持っていたと言われます。

晩年 1970 – 1983

晩年、既に芸術家としての国際的な評価を確固としていたミロですが、それに満足せず常に新しい材料や技法を使って創作活動は続きます。

また、若い頃から頑固で知られるミロは、芸術のマーケットから常に距離を置く、すなわち作品の金銭的価値を離れると共に、批評家の声におもねることなく、これまで通りの我が道を突き進んでいきます。

|

【ピカソ美術館】 スペインが生んだ偉大な芸術家パブロ・ピカソ。1881年にアンダルシアのマラガに… |

|

【ダリ劇場美術館】 バルセロナから高速鉄道で一時間程、フランス国境に近い街フィゲラスにあるダリ劇場… |

晩年の黒

ミロは晩年、動物や、人の姿を描くときに黒を使う事が多くなります。

研究家の中にはこうした黒は高齢から来るミロの体力の衰え、死期を意識していたと言う意見もありますが、背景とのコントラストにより絵にドラマチックな効果を表すことを狙ったものでした。

絵画以外の作品

ミロは絵画の従来の手法や材料の枠を打ち破るために、常に新たな素材や技法を模索していましたが、晩年いくつものタペストリー作品を制作します。

また、その他に壁画使われた陶器、3次元アートとしてブロンズやテラコッタ、日常の生活用日もリサイクル利用し作品の材料としました。

タペストリー作品

彫刻作品

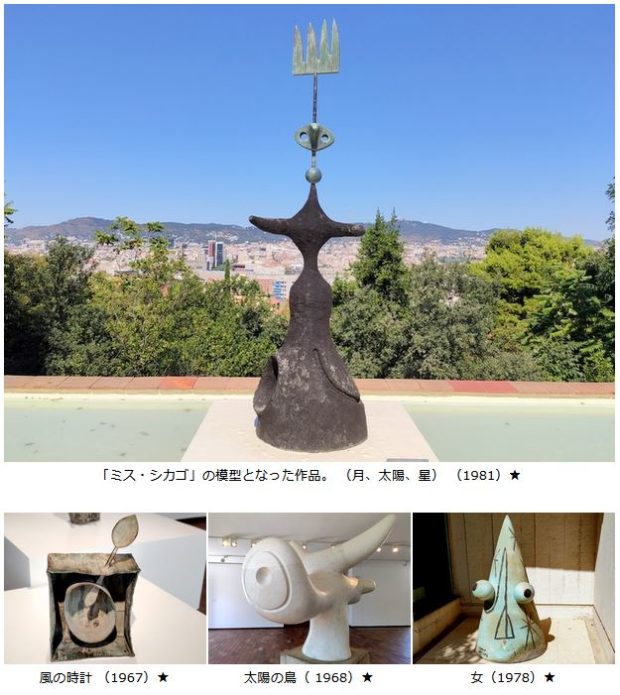

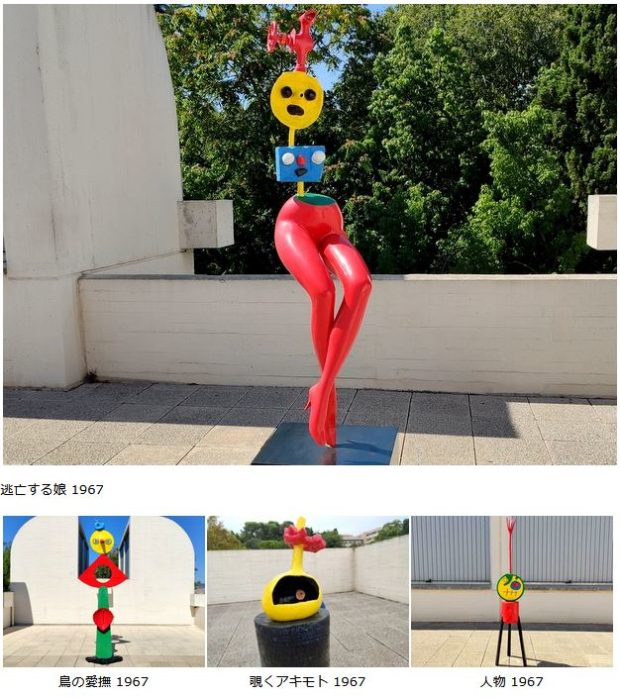

ミロが最初に彫刻作品を制作したのは1920年代、ちょうどシュルレアリスムの時代でしたが、本格的に彫刻分野の創作に入るのは1960年代、ミロが老人の域に達した70歳になった頃からです。

作品の特徴は、仏像制作に用いられたロスト・ワックスと言う鋳造法で作られ、その代表作の一つが「風の時計」。

また、作品「ミス・シカゴ」は、米国のシカゴ市に依頼された彫刻の模型です。

人物は最大限に簡素化され、身体はまるで火山の溶岩ので原始的な雰囲気が漂います。

ミロの彫刻に対する一貫した考えとしては「彫刻は本来、自然の野外に立たなければならない。そして山の木々や石と一体化され、それらが全て一体にならなければならない」と言うものでした。

パブリックアート

地元バルセロナの最大手の銀行のロゴもデザイン |

ミロは芸術は経済的に豊かな者や、知識階級だけにあるわけでなく、あらゆる人に発信して楽しんでもらうものだと言うのが彼の考えでした。

更に「作品は美術館に展示しておくものではない、むしろ街角、野原、出勤や買い物に歩く日常の道に置くべきだ」と常に言っていました。

それは実際に実行され、一例がバルセロナ空港の壁画、ミロ公園のオブジェ、ランブラス通りのモザイクがあります。

尚、この3つはバルセロナに来る旅行者のお出迎え「ようこそバルセロナへ!」と言う歓迎の意味で作られたものです。

ミロ公園の22メートルの高さの巨大なオブジェ「女と鳥」はミロが亡くなる一年前の90歳の時の作品です。

その他に商業作品としては、地元大手のカイシャ銀行のロゴは、スペイン人なら知らない人はいないほど有名な物で、バルセロナの市内を観光中に何度も見ることになりはずです。

ミロ美術館

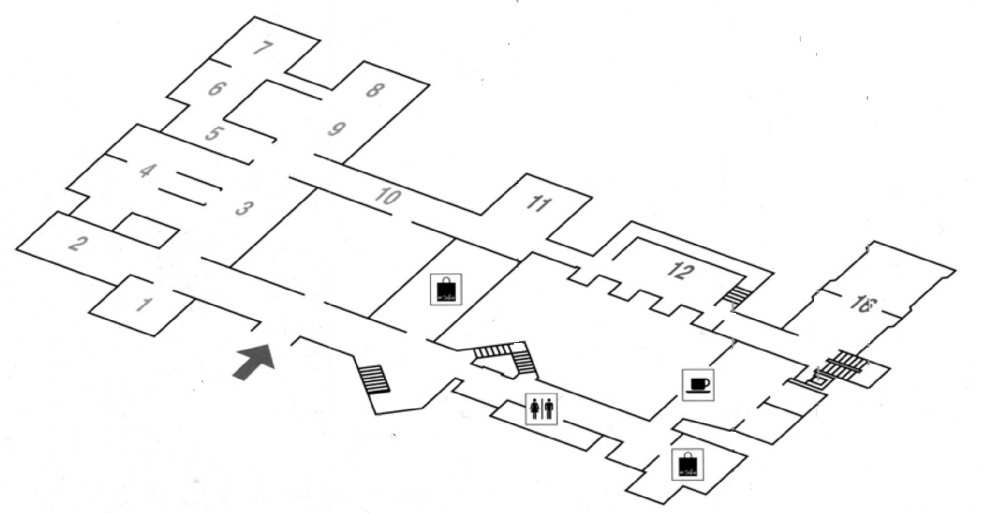

ミロ美術館は全部で22の展示室と、6つのスペースから構成され、見学はその部屋を1〜22と順番に巡っていきます。

展示されている作品は、絵画、彫刻、オブジェなどがありますが、この美術館の特徴は、大仕掛けなものが多いことです。尚、平均的な見学所要時間は1時間45分と言われます。

尚、各展示室の作品は定期的に少しづつ変更されていますので、これ以降の解説は大体の目安としてお読みください。

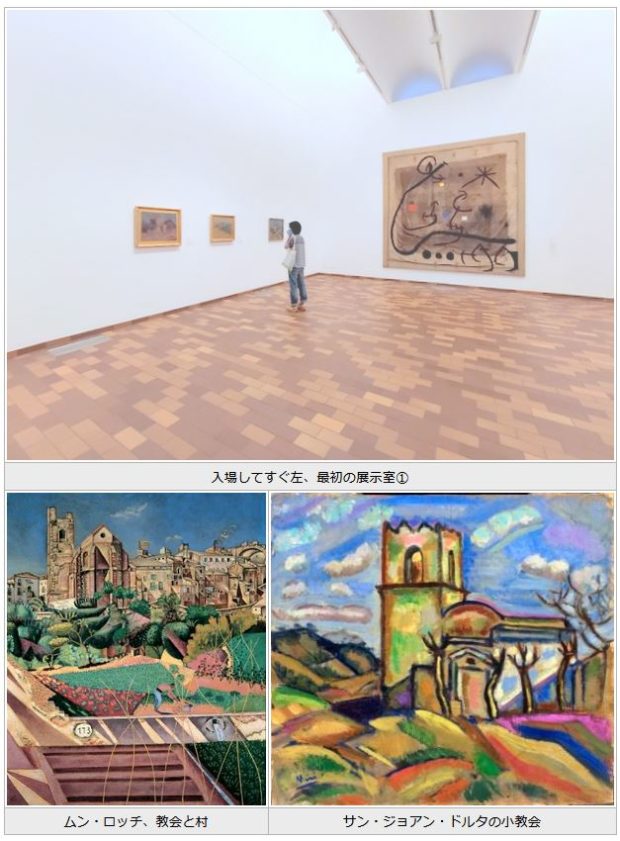

展示室1

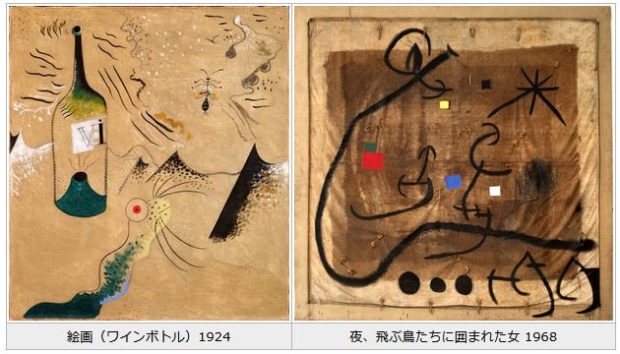

入場して最初の展示室①は、ミロが18歳の時に療養した田舎のムン・ロッチ村で描かれたものが多く、美術学校時代の初期作品が中心になっています。

1919年作「ムン・ロッチ、教会と村」は”細密主義時代”の作品で、特徴としてはルネッサンス以来の西洋の風景画は遠近法を主体にして描かれたものですが、ミロは日本の浮世絵やロマネスク美術にならい、異なる面を重ねることで奥行きを表現しています。

また手前の畑をシンプルに描いているのと対照的に、奥の村の建物は緻密に描くことによってそれを強化しています。

更に、三角形の影を伴う密集した建物のリズミカルな連続体は、当時の最先端の画法であったキュービズムの一面を想起させるものです。

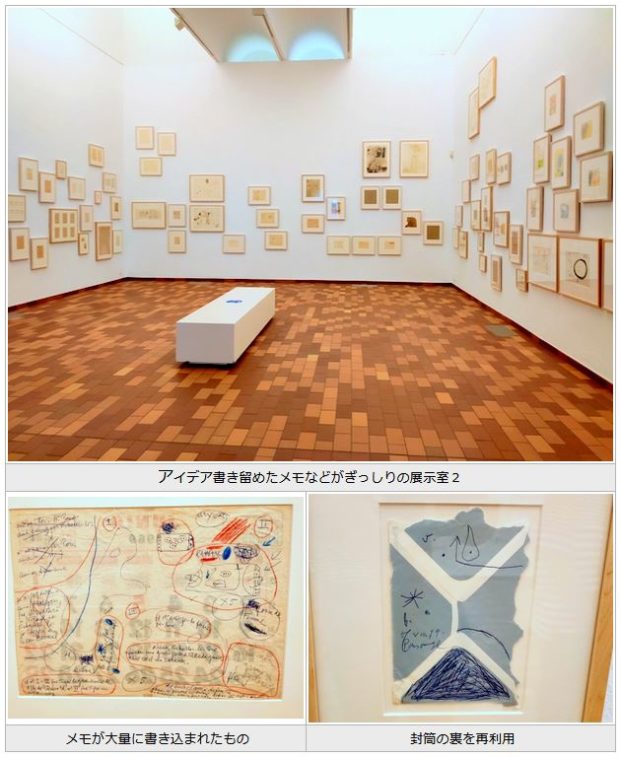

展示室の正面にある「夜、飛ぶ鳥たちに囲まれた女は」は、ベースはブドウの運搬用に使用された布で、その中にキャンバスを貼り付けることで、もう一つの四角が表現空間であることを表し、いわばこの作品は絵画の中の絵画と言えます。

ちなみに、これはミロ75歳の時の作品。

また「絵画 (ワインボトル)」は、ミロがパリ住むようになってしばらくして描かれたもので、”細密主義時代”が終わり、次のシュールレアリスムの時代移行した時期の作品です。

この展示室のポイントはミロの初期の学生時代の作品と、それ以降の作品との画風の違いを比べながら見れるところです。

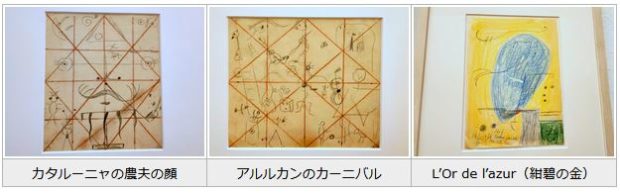

展示室2

この部屋は、ミロが遺した膨大な素描の中から、地元バルセロナの芸術家Antoni Llenaがセレクションし、それらが展示されています。

ここではミロが普段の生活で思いついたアイデアなどを常に描きとめていたことを知ることが出来ます。ちなみに、市庁舎の横でAntoni Llenaの作品が見れます。

ここの展示で残念なのは、一つ一つをじっくり見るには紹介されているデッサンの数が多すぎることで、もう少し絞った展示がされると良いと思うのですが…。

それはさておき、よく見ていくとミロの代用的な作品の元になったデッサンが幾つか見てとれます。

例えば「カタルーニャの農夫の顔」「アルルカンのカーニバル」「紺碧の金」など、実際に完成した作品を思い浮かべながら見ると、これらのデッサンも非常に興味深く見れるはずです。

展示室3

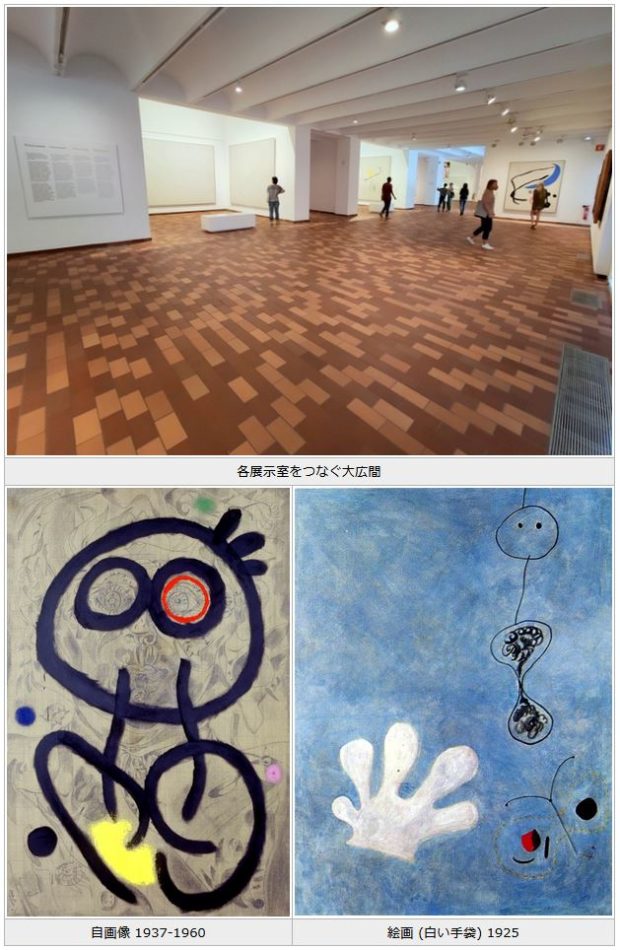

この部屋は美術館の各展示室をつなぐ大広間で、中央サロンとなり、この美術館を代表する佳作が幾つも展示されています。

「自画像」は既に最初のミロの作品解説で述べましたが、1937年に描いた元の絵の上に、23年後に大胆に描き加えたものです。

ミロの絵には可愛いものが結構あって「絵画(白い手袋)」これがその代表的な作品の一つ。

ミロ美術館の数ある作品の中で、特に日本人の女性には人気が高いのがこの絵です。

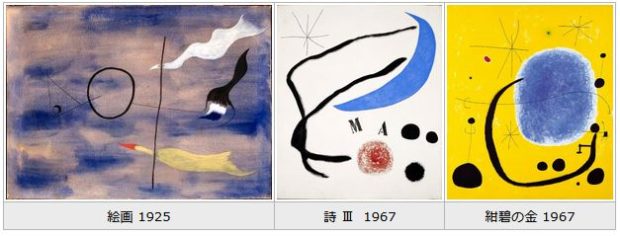

1925年に描かれた「絵画」は一見すると空を飛ぶ鳥と見えますが、ミロが言うのは「空白に魅せられて広がっていくシミの様に見せたい。私は虚空、それも完全な虚空にとっても興味がある。

色あせた濁った私の背景の上を、私の夢の段階を表す図像が横切っていく」とのことです。作品「詩 Ⅲ」は3連作の一つで、他の2作はそれぞれに少しだけ違う線と色が配されています。ミロによれば「絵画の空間とは白紙の上の画家の言葉」。

つまり、キャンバスの中の自由な線、色、省略した2文字は、描かれているというより空間との詩的対話をここでは表現しています。

そして、作品「紺碧の金」にうちては、フランスが生んだ天才詩人アルチュール・ランボー。

彼が16歳の時に書いた詩「太陽と肉」の中で「どうして静寂の青は計り知れない空間にあるのか/どうして金の星々は砂にあふれているのか」と言う、一文を参考に作品を描き上げました。

これらで分かるように、ミロはしばしば作品の題材として詩を用いました。

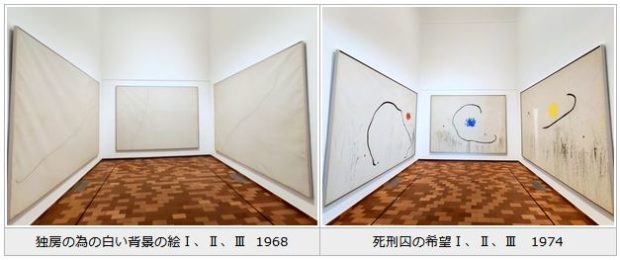

あとここには、三部作となっている大きな絵画作品が二つ展示されています。

「独房の為の白い背景の絵」「死刑囚の希望」は、フランコ政権末期のスペインで反政府組織の一員として資金調達のために銀行強盗をくり返し警察官と銃撃戦になり警察官1名を射殺した、サルバドール・プッチ・アンティックにまつわる作品です。

同じカタルーニャ人としてミロは、裁判で死刑判決を受けたアンティックに同情心を寄せていましたが、この作品は期せずして彼の処刑日に完成します。

3つそれぞれの絵にある一本線は途切れた生命の糸を意味し、死刑の恐怖を表現しています。

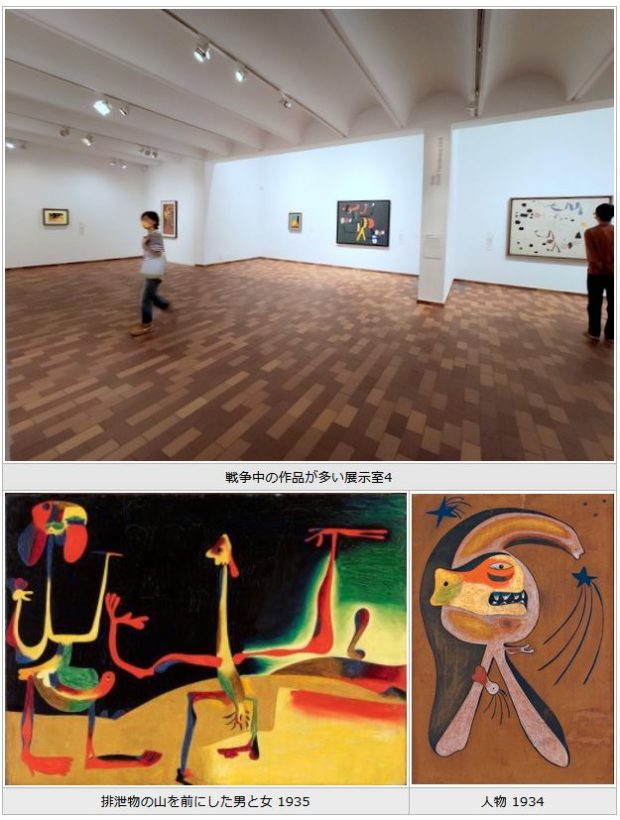

展示室4

この展示室は主に、スペイン内戦中とその前後の時代に描かれた作品です。

「排泄物の山を前にした男と女」は、ミロのプロフィールで解説した通りで、キャンバスの半分を占める黙示録的な黒い空、その向こうにある排せつ物の山は内戦を前にしたミロのいたたまれない悲観と、この後に起きる内戦を予言したものです。

作品「人物」を含めて不気味な絵が多い、いわゆる”野生の絵画”がこの展示室の半分を占めます。

尚、解説でも述べましたが、内戦の終了にともないスペインに独裁政権が誕生し、前衛芸術は弾圧と検閲により壊滅しますが、ミロはこれを逆に外界から自分を隔離して仕事に打ち込める場と考え創作に励み、ミロ作品の中では最も人気ある「星座シリーズ」を完成させます。

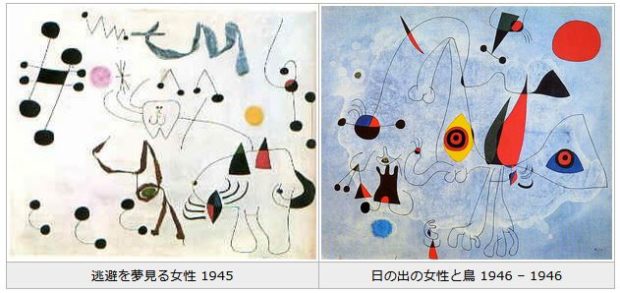

またそれに続く作品「日の出の女性と鳥 」などの作品が、ここでは展示されています。

作品「逃避を夢見る女性」をはじめ、この時代の絵では、一体キャンバスの中で何が主役か分からくなります。

ミロが用いる記号「女性、目、性、鳥、太陽、月、星、避難はしご」などは、何を意味すのか、それは観る者の判断次第でどうにでも変わるものです。

展示室5,6,7,8

展示室の5~8までは、日本人コレクターの勝田一正氏が2001年、ミロ美術館に「勝田コレクション」として預けられた作品がです。

元々は、ニューヨークの大物画商でアンリ・マティスの次男のピエール・マティスの画廊にあったものです。

創立に合わせ、晩年のミロ本人の作品の寄付からスタートしたミロ美術館。

その後に残されたミロ家族から後に追加の寄付もありましたが、この32点の勝田コレクションこそが、ミロ美術館の所蔵作品のレベルを大きくアップさせました。

ちなみに勝田氏は、その貢献によりミロ美術館の評議員であると共にバルセロナの名誉市民となっています。

作品「開けた空から希望が戻る」は子供の描いた絵とも取れますが、キャンバスに押された手形はこの後、多くの作品に多用さるます。

一説にミロは手形を押した瞬間から、絵描きと作品との深い対話が始まると信じていたようです。

アメリカで隆盛した抽象表現主義のマーク・ロスコらに刺激を受けたミロが描いた作品が「黄金の中の青に囲まれた雲雀の翼が、ダイヤモンドで飾られた草原に眠るひなげしの心に舞い戻る」。

この時期、それまでにない新たな観点から絵画制作を始めたミロですが、これらの作品はわりと誰にでも理解しやすいものです。

展示室9

この展示室で目を引くのは、大きな布とそれに掛けられた8本の傘、作品名「8本の傘のソプレテシム」。いわゆるアッサンブラージュの一種ですが、ミロ本人以外には分かり難い作品です。

更に、もう一つの焼け焦げたキャンバスの作品「焼けた布」は更に解釈が難く、これらの晩年の作品は評価が正直微妙なところです。

この後に行く美術館の2階の展示室では「焼けた布」の制作過程が、ビデオで紹介されていますが、ある意味衝撃的です。

それは良い言い方をすれば大胆で斬新な画法、悪い言い方をすればハチャメチャ、危なっかしい爺さんの火遊び。晩年のミロを知る上では、非常に興味深いビデオです。

そんな中で、ミロが日本に滞在中に見た新聞に載っていた、江戸時代の禅僧、仙厓義梵が描いた絵「☐△〇」にインスピレーションを得たのが作品「太陽の前の人物」は、まだ理解しやすいと言えます。

ちなみに、上記の「8本の傘…」「焼けた布」の2作品は非常に大きく、晩年のミロ作品が徐々に巨大化していく様が見てとれます。

展示室10

展示室の⑩は建物の棟と棟をつなぐ廊下になり、その廊下に置かれているのが陶器の作品「2つの顔を持つ石柱」。

前面はミロらしいデザインですが、背面は植物を押しあてた跡があり自然を表しています。

ただ、日本人にはなんだか花札にも見えなくありません。

この作品は彼の友人でもある陶芸家ジョセップ・リョレンス・アルティガースと共同作でこれ以外にも幾つもの陶器作品、例えばバルセロナ空港やユネスコ本部の巨大壁画に代表される作品をミロは残しますが、常に友人のジョセップとの共同で制作しました。

次に廊下からテラスに出れるようになっていて、そこには「 バルセロナ市のためのモニュメント計画(月、太陽、星)」が小さなプールの中に鎮座し、その向こうにはバルセロナ市街が一望できます。

また横には、ベンチがあるのでそこで美術鑑賞の中休みをするのもお勧めです。

|

|

| Alexander Calder, Fuente de mercurio | |

更に、廊下を進むと左に水銀を水代わりに使ったオブジェが見えて来ますが、これはミロ作品ではなく、アレクサンダー・カルダー作の「水銀の泉」です。

尚、作品には有毒な液体の水銀が使われているため、鑑賞者からガラスで隔てたところに展示されています。

尚、この作品は、1937年パリ万博のスペイン館で、ピカソの「ゲルニカ」やミロの「刈り入れ人」と共に同じ場所で展示されていたものです。

展示室11

|

|

| タペストリー 1978 | 星座に向かって飛び立つ手 1974 |

この展示室で何と言っても目を引くのが、巨大なタペストリー「タペストリー」。

バルセロナの南、タラゴナ出身の若手アーティストだったジョゼップ・ロヨの協力のもと麻布の上にアクリルウールと綿を縫い付け作られた作品は圧巻。

人によっては猫に見えると言いますが、テーマはミロが晩年よく用いた女性、星、月です。

展示室12

展示室⑫では、絵画と彫刻の両方が展示されています、まず正面で目を引くオブジェが「アーモンドの花と戯れる恋人達」。

これは1974年、パリの超高層ビルが林立するラ・デファンス地区のモニュメント用に作った模型で、実際のパリの作品はビルの3階に相当する巨大な物です。

作品のタイトル通り、男性(左)と女性(右)を表現していて、男性は男根を暗示し女性の頭部、赤い三日月は、それがもとは惑星の球体だったと暗示し、ミロいわく、この二つの組み合わせは宇宙における受胎を想起させるとのことです。

また、作品「国王陛下、皇后陛下、皇太子殿下」は、木製の古びた農具で作られています。

これは、フランコ将軍の独裁政権を忌み嫌っていたミロにとって、フランコ将軍の指名を受けて国王に就いた、ファンカルロス国王Ⅰ 一家を批判する作品で、敢えて粗末な農具を使い表現しました。

ただし、ミロの批判をよそに、国王主導の元その後のスペインは民主化に成功、今や押しも押されもしない民主国家となっています。

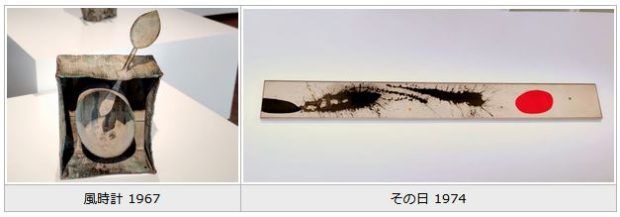

60年代ミロは、日常生活で使われる物を組み合わせ幾つものブロンズ彫刻を作成しました。

「風時計」はその中の代表作と言える物で、作品を見ると帽子を入れる四角い箱に木のスプーンが突き刺さって入っていますが、これはミロのがイメージした風力を利用した時計です。

ミロ作品で太陽は、よく赤い丸で表現されますが白地のキャンバスに描かれると私達、日本人には日の丸に見えてしまいます。

ただこの作品「その日」はミロが日本を2度訪れた後に描かれた物なので、ある程度意識していたのかもを知れません。

尚、これで1階のフロアーの展示が全て終わり、次は2階のフロアーへと進みます。

2階と屋上

次に2階の展示ですが、日本語の題「鳥」と言う大理石でできた大きな彫刻作品が一つ。

あと、既に述べたビデオで作品の制作風景を見ることが出来ます。また、二階の展示室⑯以降は、その殆どが無名の若手アーティストをサポートするための展示場となっていて、それについてはわざわざここに来てまで見る程でもなく、軽く見て流せば十分です。

基本的には、2階は1階にあるメインの展示品の、おまけみたいなものだと思って頂ければよろしいかと思います。

尚、屋上にあるミロのトレードマークと言える鮮やかな原色を使った彫刻は、ブロンズ鋳造した作品に色を塗ったものです。

それらは、まるでポップアートと言えるもので「逃亡する娘」は消費社会を象徴する様々な物の組み合わせから作られています。

これらはミロが74歳の時のもので晩年、作品が年齢と共に幼児化していくのはピカソと共通しています。

テラス

「作品は美術館に展示しておくものではない、むしろ街角、野原、出勤や買い物に歩く日常の道に置くべきだ」と常日頃、言っていたミロ。

と言うわけで、美術館の外にも幾つもの彫刻やオブジェが置かれています。鑑賞の最後に、ぜひそれらも見てみて下さい。

ショップ

|

|

| ミニジグソーパズル | 哀愁漂うスノーボール |

カフェテリアのテラスにある作品を最後に見終わって、出たところ右にミュージアムショップがあります。

ここではミロ美術館のコレクションをデザインした、オリジナルグッズが販売されています。

家族や友人への贈り物に、なりそうなものもあるので、ご自分でじっくり探してみて下さい。

また美術に親しむための書籍類を扱うショップは、美術館の一番奥にあります。

カフェテリア、レストラン

|

|

|

|

ミロ美術館の良いところは、他のバルセロナにあるどの美術館よりもゆっくり休めるカフェがあることです。

またカフェの横には窓から、モンジュイックの公園が見える、緑あふれるレストランもあるので、そこでゆっくりランチも可能です。

行き方

バルセロナ市内からミロ美術館への行き方としては基本は地下鉄+フニクラ(ケーブルカー無料)となります。

ただし、注意が必要なのは冬場はフニクラが運休するのでその場合はスペイン広場から150バスで行くことになります。

それ以外の方法としては市の中心のカタルーニャ広場から市バス出ていて、乗り換え無しに行けるので個人的にはこちらが一番お勧め。

それぞれ、動画で行き方を詳しく解説していますので参考にしてみてください。

地下鉄+フニクラ

市バス55番

バス停の場所(地下鉄Urquinaona駅) https://goo.gl/maps/JkZDnCK6P7iWR5TR8

バス停の場所(カタルーニャ広場) https://goo.gl/maps/hWWaXmyht9L3mxaY7

市バス150番 スペイン広場より

冬季のフニクラが運休している時などに利用ください。バス停場所: https://goo.gl/maps/RnaduVrdWEELD6dU9

|

【スペイン広場】 スペイン広場は、バルセロナ中心地へと入る西の玄関口です。空港と市内を… |

|

【市バス利用解説】 バルセロナ市民の足となる市バスを、旅行者が使うのは一見難しそうですが細か…. |

まとめ&アドバイス

場所が市内の中心から離れているせいで、ピカソ美術館ほどは混んでいません。ただ遠いと言っても市内の中心となるカタルーニャ広場から、地下鉄などの公共交通を使って30分ほどで行けます。

美術館の展示品も充実していて初期から、全盛期、そして晩年までのミロの創作活動の全体像が良いバランスで見れます。

これは特筆すべきことで例えばバルセロナの一番人気のピカソ美術館の場合、画家本人やその家族からの作品の寄付で成り立っていますが、それはピカソ初期作品と晩年が中心でいわゆる全盛期の作品は既に世界中に散らばっていて無いこともあり、その点で満足度があと一歩の感が否めません。

見やすさにおいても展示作品数こそ多いですが、むやみに大きく多くて雑多な印象受ける カタルーニャ国立美術館に比べれば格段に見やすい美術館です。

混み具合に関して述べると、チケットは余程のハイシーズンで無ければ予約の必要は特にありません。

あと、バルセロナの美術館にお得には入れるアートチケットの割引対象になっていますが、基本的に最低4か所の美術館へ行かないとチケットの元が取れませんので注意が必要。

日本人で訪れる人はそれほどいませんが、アート好きの方にはお勧め。バルセロナの街を上空から一望できる、モンジィック城へのロープウエーなどと合わせて行かれてみてはどうでしょうか。

|

【アートチケット】 バルセロナの美術館を半額で訪れることが出来るお得なチケットを実際に検証し… |

|

【モンジュイック】 バルセロナの港と街が上空から一望できるお城は、元は要塞として作られ… |

|

お勧め度:13点/20点 |

| 住所 | Parc de montjuïc 【地図はこちら】 |

| URL | http://www.fundaciomiro-bcn.org/ |

| TEL | 934 43 94 70 |

| 開館時間 | 11月-3月10:00~19:00、4月-10月10:00~20:00(日曜10:00~19:00) 閉館:月曜日 |

| 料金 | 一般€15、学割・シニア€9、14歳以下無料 |

| 行き方 | パルク・モンジュイック駅から徒歩4分(行き方動画を参照ください) カタルーニャ広場からは55番のバスで来ると終点ミロ美術館(Av Miramar – Fundació Joan Miró)より徒歩2分。(詳しくは解説動画をご覧ください) |

| 記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。 |

@

|

@ | この記事を書いた人:カミムラ:生まれ京都府。1989年日本を離れバックパックをかついで海外へ。アジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパを旅し1997年よりバルセロナに在住。。 記事最終更新 2025.3.18 |

近くの見所

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |

|

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |