スペイン広場から見ると、まるで宮殿の様に見えるのがカタルーニャ美術館。この巨大な美術館を徹底解説します。

目次

概要

国立カタルーニャ博物館(MNAC)は、1929年に開催されたバルセロナ万博の政府館として作られた建物を利用する形で、万博後の1934年に美術館としてオープン。

1992年バルセロナオリンピックの際に、大ホール、ラ・グラン・サラ・オバルがリニュアールオープンされると共に、1995年よりロマネスク様式の美術品の展示が開始され、現在世界最大のロマネスク美術が保存されてに至っています。

収蔵品はカタルーニャのロマネスク美術以外にも、ゴシック美術・ルネッサンス芸術、バロック様式、近代美術と多岐に及び素描・版画・コイン・メダルのコレクションなど種類、量ともに多彩を極めます。

更に豊富な資料を揃える図書館があり、正にカタルーニャの芸術を知る上で最も重要な美術館と言えます。

展示品の中で特に有名なのが、ロマネスク時代の教会壁画「全能のキリスト」。

現存するロマネスク絵画のなかでも最高傑作として美術書に必ず紹介され、スペインの近代絵画の3巨匠とも言われる、ピカソ、ダリ、ミロらもこの絵に大きな影響を受けたほどです。

また、彼ら三人と同時代にバルセロナで活躍したカタルーニャ人、アーティストの絵や彫刻も多く展示されています。

建物

|

|

| モンジュイックの丘に建つ美術館からは街が一望 | |

|

|

| 巨大な柱はカタルーニャの旗の4本線を表しています | 旅行者に大人気の夜に開催される噴水ショー |

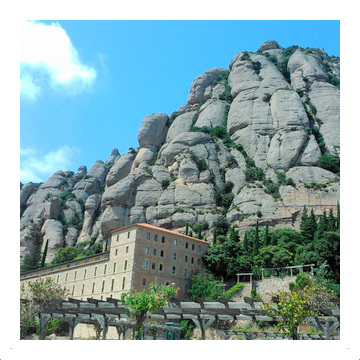

モンジュイックの丘にそびえる美術館。

街が一望できる場所に建つその威容はスペイン王室の宮殿とも見間違う程で、空港から市への入り口ともなるスペイン広場からの眺めは、正にバルセロナのシンボルの一つとなっています。

また、夜は100年続くの無料のマジカ噴水ショーが開催されていて、バルセロナに訪れる旅行者にも大人気で夏は数万人の見物客でにぎわいます。

|

【マジカ噴水ショー】★★★★☆ 1929年5月にここバルセロナで開催された万国博覧会。それに合わせて作られ…. |

建物内部

|

|

| メインドームのフレスコ画 | |

|

|

| ルネッサンス様式の王座の間 | 1,300席の大ホール |

建物の内部はルネッサンス様式に基づき建てられたもので、中央にドームと、その左右に延びる2つの建物からなり総面積32.000㎡。

東京ドームの約2/3の巨大な建物は美術館、また1,300席を要する大ホール「ラ・グラン・サラ・オバル」は会議場、コンサート、授賞式、プレゼンテーション、あらゆる種類のイベントに利用されています。

3つのセクション

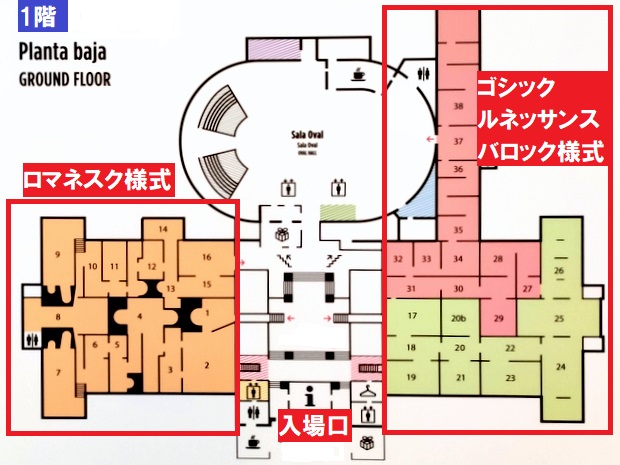

1階

美術館は、大きく分けて3つのセクションからなります。1階(地上階)の正面入り口から左にあるのが、ロマネスク様式芸術。

その反対の正面右側にあるのが、ゴシック、ルネッサンス、バロック各様式をまとめた展示場で、更にその中にカンポー遺産、ティッセン・ボルネミッサコレクションがあります。

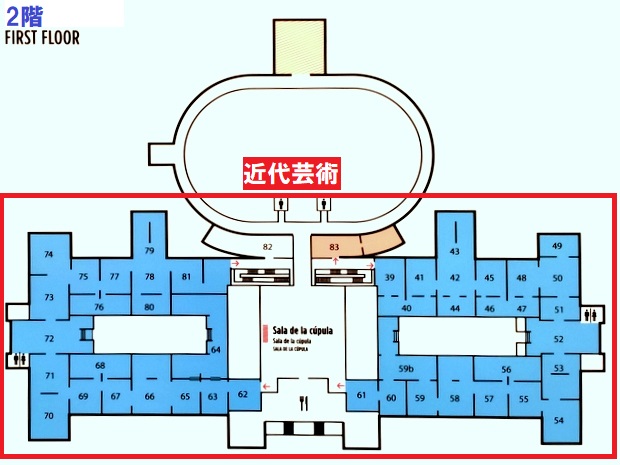

2階

次に2階には近代芸術。その中にはデッサンと版画のコレクション、更にカタルーニャ貨幣も含まれます。

回る順番は自由で、好きなように見ていかれれば良いと思いますが、時代の古い順から見るのが分かり易いはずです。

なので最初にロマネスク様式芸術 ➡ ゴシック、ルネッサンス、バロック様式芸術 ➡ 近代芸術と見て回って下さい。

ロマネスク美術

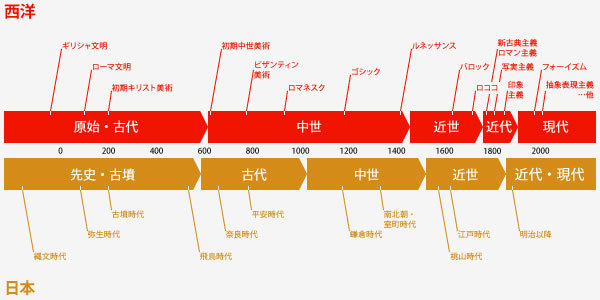

【ロマネスク時代】

時代区分としてはおおよそ1000年から1200年頃までのビザンティン美術様式以降、ゴシック美術様式以前までを指します。

ビザンティンとロマネスクは、時代的には重なる部分もありますが、ゴシック、の3つを含めた時代で中世美術を構成しています。

また、その3つが独立した呼び名ではありますが、ロマネスクはビザンティンに、ゴシックはロマネスク、ビザンティンの2つに大きく影響を受けています。

【ロマネスク美術の特徴】

|

|

| 教会建築がメイン | 聖堂ドームのフレスコ画 |

|

|

| 絵はコミュカルで稚拙 | こんな可愛いものまで |

ロマネスク美術様式とは、中世西ヨーロッパの建築様式の一つであるロマネスク建築様式の中においての、主に教会の聖堂を装飾するための壁画、彫刻、装飾などを指します。

なので、それらの芸術はあくまでメインの教会建築に付随する、二次的な扱いになっていて、建築あっての美術と言うのが大きなポイントになります。

また、ロマネスク美術はスペイン、イタリア、フランスなどの南欧によく見られますが、それだけに留まらず大陸全体、ドイツ、イギリス、ベルギーなどでも見られます。

尚、ロマネスクという言葉は、美術史・建築史において、19世紀以降使われるようになった用語で、直訳すると「ローマ風の」という意味です。

ただ、このローマ風と言う言葉ですが、決して良い意味で使われていたわけでなく、当初「堕落し、粗野になったローマ風の建築様式」という蔑称としての側面が強くありました。

その理由としては、上に示した画像でも分かるように、宗教画とは思えないコミカルな絵、またそれは稚拙ともとれるもので、ロマネスク後のヨーロッパの美の規範となる「写実性」や「遠近法」などには程遠かった故に、全くそれまで評価されていなかったからです。

尚、軽蔑の目で見られていた、そのコミカルな絵、稚拙ともとれる表現が一転し、自由で魅力に溢れたロマネスク美術として再評価されるようになるのは、20世紀になってからのことです。

それは当時ヨーロッパで大きなうねりとなっていた美術界の変革、スペインで言うとピカソやダリが出現して来た時代。

反古典・反写実主義という、近代美術が求めようとしていた方向性と多くの共通点があり、ロマネスク美術は脚光を浴び始めました。

個性的な展示手法

|

|

| 聖堂内を美術館に再現 | 木製のドーム |

カタルーニャ美術館では、教会の壁面を飾ったフレスコ画を非常に珍しい形で展示しています。

それは元々ピレネー山中の教会にあった、内部のフレスコ画を引き剥がし運んで、美術館の壁、柱に貼り付けて再現し、展示していることです。

中でも特筆すべきは、教会のアプス部分(教会の一番奥の半円ドームになってる部分)を木枠で作り、あたかもそこに聖堂があるようなバーチャル空間を創造していることです。

その前に立つとピレネー山中の教会において、実際にどの様にそれらが配置されていたのかが、直感的に分かる様に工夫した展示がされています。

ところで、ピレネー山中の教会の壁画を剥がして、都会のバルセロナの美術館に展示すると言うのは、何とも荒っぽいと思えますが、それには理由がありました。

1906年より派遣された文化財調査によりピレネー山中で殆ど見捨てられ、手入れもされることが無かったロマネスク教会の貴重な壁画を後世に残す為に必要だったからです。

また、1906年の調査の後に「Les pintures murals catalanes (カタルーニャの壁画)」としての内容が出版されると、数年後には外国の骨董商らのグループがピレネーの村に訪れるようになります。

彼らは、米国などのコレクター向けに持ち出そうとしますが、当時それを止める法律がなかったこともあり、早急の対策として美術館自らが買い取り、保存することになりました。

1919年から始まった保存事業。

その作業は、まず壁画を漆喰ごと慎重に剥離し、はぎとられた壁画は専門家の手により時間を掛け丁寧に修復された上、先ほど述べた様に美術館内に教会の空間構成を忠実に三次元で再現しました。

動画は、1978年に実際に行われた壁画の剥離の様子を解説しています。

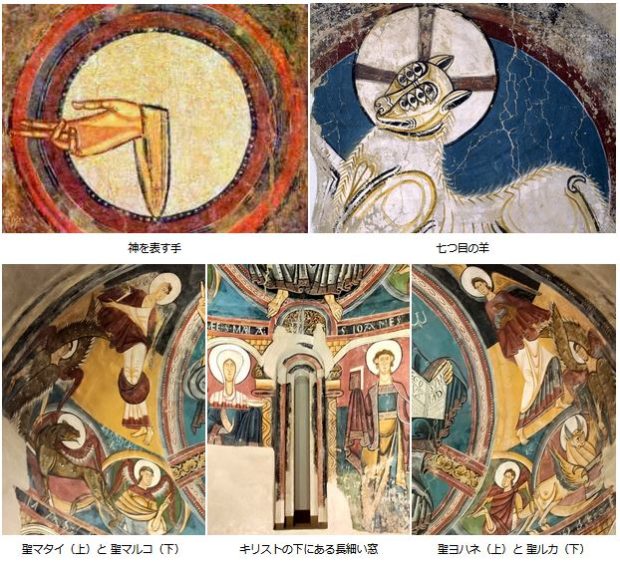

サント・クレメント聖堂壁画

|

|

| サント・クリメント大聖堂 | 教会の後陣のフレスコ画 |

|

|

| ロマネスク美術の最高傑作の一つ、全能者キリスト | |

現在、世界遺産に指定されているピレネーのボイ渓谷の教会群の中でも、その中心となのがタウル集落にあるサント・クリメント教会。

その聖堂から運ばれ、展示されているフレスコ画がこそが、カタルーニャ美術館の最大の見所です。

また、これは現存するロマネスク美術の中でも、最高傑作として世界的に広く知られています。

この壁画「全能者キリスト」。右手は祝福のしるし、左手の書物は「我は世の光」と表しています。

キリストの像は一応、左右対称になってはいますがポーズに関してはわざと崩し、それにより生き生きとした動きを表現しています。

またキリスト上半身は二等辺三角形、下半身は台形で構成され椅子に座った形になっていて、更によく見ていくと

キリストの上には神を表す手と7つの目をもつ子羊が描かれ、キリストの下にはキリストの象徴である朝日(復活した太陽)が差し込む窓があり、これらが一直線上に位置すします。

また、キリストを囲むのは、天上でキリストのことばを聞くことを許された4人の福音書記者である聖人で右上の聖ヨハネは鷲、右下の聖ルカは牡牛、左上の聖マタイは翼を持つ人間。

左下の聖マルコはライオンと、それぞれシンボルとなる動物を伴い、更にその外側をとりまく天使の羽にはたくさんの目が描かれています。

ちなみに、ジョアン・ミロはこの目に対する感動を生涯に渡り語り続け作品の中にも取り入れました。

また、後のピカソにも影響を与えたと言われるビビットな色使いは必見です。

ロマネスクの衰退

ところで、ロマネスク時代以降、時間の経過とともに、ロマネスク様式は廃れていきます。

その理由は既に述べた通り、宗教画とは思えないコミカル、稚拙ともとれる絵のせいです。

上の写真は、世界遺産のカタルーニャ音楽堂の建設で知られるドメネク・イ・モンタネールが、1904年にサンクレメンテ教会を訪れた際に撮影されたものです。

ここで見てとれるのは、ロマネスク美術の最高傑作と呼ばれる壁画「全能者キリスト」がなんと、5つの塔からなるゴシック様式の祭壇画の背後に隠されていることです。

このことから「堕落し粗野になったローマ風の建築様式」という蔑称まで付けられたロマネスク様式が当時、人々からどの様に扱われたいたかが垣間見れます。

また写真では分かり難いですが、絵画の一部は剥がされた上に白塗りされ永久に失われてしまっていました。

フレスコ画の特徴

|

|

| アネウの後陣礼拝堂 | 羽に目玉、目玉、目玉 …. |

ここで、ロマネスク美術の特徴として壁画について解説します。

まず、さして大きくもない小規模な田舎の教会にも関わらず大きな壁画が描かれた理由はその建築様式から来ています。

ロマネスク時代は、その後に起きるゴシック建築の様な高度な建築手法が未だ育っておらず、厚い石屋根を支えるためには太い柱と厚い壁を必要とし、そのため窓も必然的に小さくなりました。

窓が大きく取れないと言う事は教会内が暗いと言う決定的な欠点にですがその反面、窓が小さいと言う事は壁が広いと言う事であり、壁画を描く上でのスペースの制限は無きに等しく、その意味で教会の規模のわりに大きな絵(フレスコ画)が描かれ普及することになったわけです。

【フレスコ画】

フレスコ画の最高傑作と言われるミケランジェロ最後の審判

14~16世紀に流行した壁画の代表的な画法で、このフレスコとはイタリア、スペイン語で共に新鮮という意味。

実際、バルセロナの魚屋さんでフレスコと言えばその日の朝に水揚げされたばかりの鮮魚を指します。

フレスコ画の特徴としては耐久性が非常に高く、また水性顔料で描くことによって透明感のある明るい発色が得られ、それが数千年も保たれています。

ここで具体的な画法を紹介すると、まず漆喰を壁に塗りそれの乾かないうちに水性の絵の具で直に絵を描ます。

すると漆喰の主成分である石灰の層の中に絵の具が染み込んでいき、漆喰は乾燥が始まると表面に固い透明な皮膜ができ、それが絵の保護層となって非常に堅牢な画面となるわけです。

ただし、フレスコ画にも欠点がありそれは漆喰が濡れているうちに全て描いてしまわなければならなず、やり直しが効かないため高度な計画と技術力を必要とすることです。

フレスコ画はルネサンス期に最も盛んに描かれ、その代表作としてはラファエロの『アテネの学堂』やミケランジェロの『最後の審判』などがよく知られています。

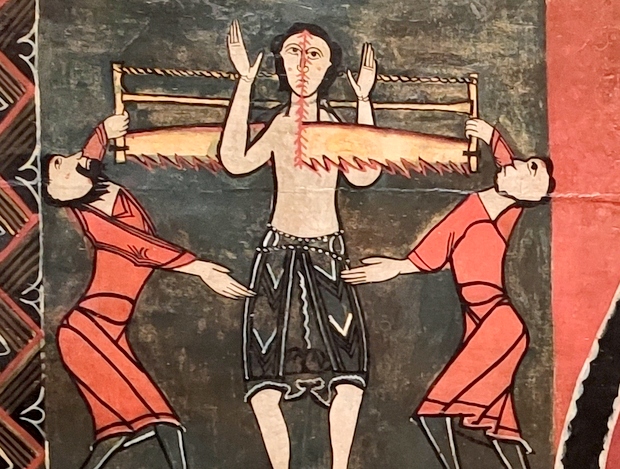

【板絵】

|

| ドウーロ サンキルゼ教会 |

|

|

| 鋸挽き | 釜茹で |

ロマネスク美術の絵画は壁画以外にも板絵があり、これらは木製の祭壇の周りを飾っていた絵です。

その中でもキリスト教の宗教絵画につきものの殉教の残酷な様子を描いたものもありますが、その残酷シーンですらなぜかコミュカルに見えるのがロマネスクらしさとも言えます。

また、日本人でロマネスク美術を好む人の多くがヨーロッパを旅行し幾つもの教会を見ていくうちに、疲れてしまった経験を持った人です。それはバロックに見られる過剰とも言える教会装飾、重くリアルな宗教画。

それはまるで脂っこい料理を食べて食あたりしてしまうのにも似ています。

そんな時に見るロマネスク美術は日本人の気持ちをほっこりさせてくれるのです。

上の絵を見ても分かりますが稚拙で不恰好でコミカルで表現が子どもっぽいですが、ロマネスクならではのこの安らぎが、現在でも人を魅了し続ける要因となっています。

稚拙でコミカルな理由

|

|

| 威厳に満ちたキリスト | なすび |

では、稚拙でコミュカルな絵や彫刻になった理由は、技術が貧弱であったのかと言うとそうばかりではなく聖アウグスティヌスの言う「美は物質的な塊の中に求めてはいけない」という思想などがその時代は強く影響していたからです。

すなわち、物質的な塊であるところの自然・人間の外観のなかに宿る美を追求してはいけない。

その中では、かつてのギリシア・ローマ的な写実性に富んだ美意識は否定されます。

なので元々、写実的である必要性が無かったわけで、その縛りがなかった分だけより自由奔放な表現が許されたとも言えます。

尚、基本的にはロマネスク絵画、彫刻の作者は無名となっていて画家・彫刻家など現在の芸術家と言うものでは無く、いわゆる職人にの手によるものでした。

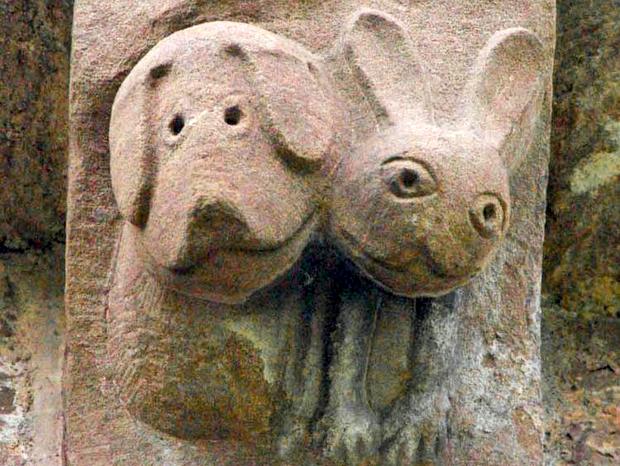

柱頭装飾

|

| カマサラ城 サンミケル教会の柱頭 |

| @ |

|

|

| リポールのアーチ | 沖縄のシーサーにも見える… |

ロマネスク美術のもう一つの見どころとなるのが、聖堂の柱や梁に施されている数々の彫刻。

大きな特徴としては、身体が不自然に押しつぶされ3頭身だったり、身体が変に曲がっていることがあったりすることです。

フランスの美術史家アンリ・フォション(1881-1943)は、この奇怪な造形の秘密を「枠の法則」というルールで説明しました。

既に述べましたが、ロマネスク美術と言うのはあくまでもメインの教会建築に付随する二次的な扱いになっています。

なので建築の構造に全てが支配され、例えば柱頭と言う限られたスペースの場所では、その中でしか彫刻表現が出来ないことにより必然的にデフォルメされることによると言うことです。

ただ、枠・スペースと言う制限があるから身体がデフォルメされていると言い切れるかは微妙で、ロマネスク美術の研究家の金沢百枝氏が「ロマネスク美術革命」でも言及されていますが、一概にそうとも言い切れないほどの自由奔放な表現を見せるのがこのロマネスク様式です。

柱に色々な動物や化け物までが登場する柱頭彫刻は、ロマネスク美術を観賞する上での最大の醍醐味の一つともなっています。

また、以下の真鍮製の神具などは東方的な要素を多分に含んだビザンティン美術の影響が色濃く表れています。

|

| モンドニェドの司教杖 |

|

|

| 聖体の白鳩 | セルダーニャの聖体容器 |

ロマネスク美術アドバイス

何の前知識なしにロマネスク美術を見ると殆どの人が、ただコミカルで面白い絵で終ってしまいます。

実際、特に印象に残らなかったと言うのが、これまで訪れた日本人の方達の正直な感想です。

そうならない為には紀元前のギリシャ、ローマから続く西洋美術において、このロマネスクだけが時代を逆行する様な他に類を見ない特殊な時代だったことを理解してその特殊性を見ていくと、きっと興味が沸き貴重な体験をしたと思えるはずです。

言い換えればこの点を理解できる、出来ないかで、カタルーニャ美術館を訪れた意味の半分が決まってしまうと言っても過言ではありません。

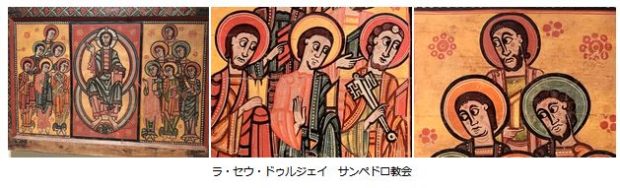

3つの様式コレクション

ロマネスク時代に続く、ゴシック、ルネッサンス、バロックそれぞれの様式の美術品もスペイン以外の作品も含め豊富に展示されています。

他に有名な作品こそありませんが、グレコ、ベラスケス、ルーベンスなどの巨匠の作品も幾つかあります。

【ゴシック様式】

|

|

| 聖アゴスティンの聖別式(ジャウム・ウゲート) | キリストの復活(バルトロメ・ベルメホ) |

|

|

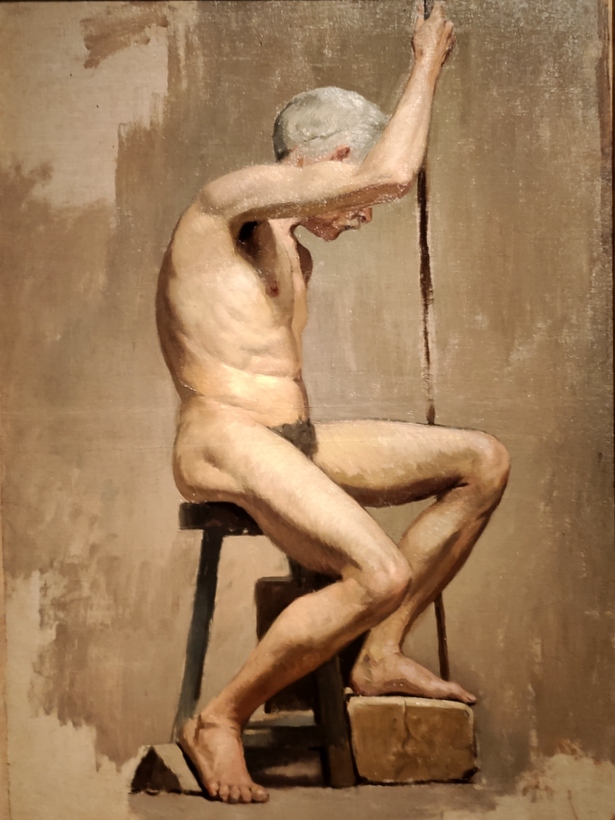

| キリストの頭 | |

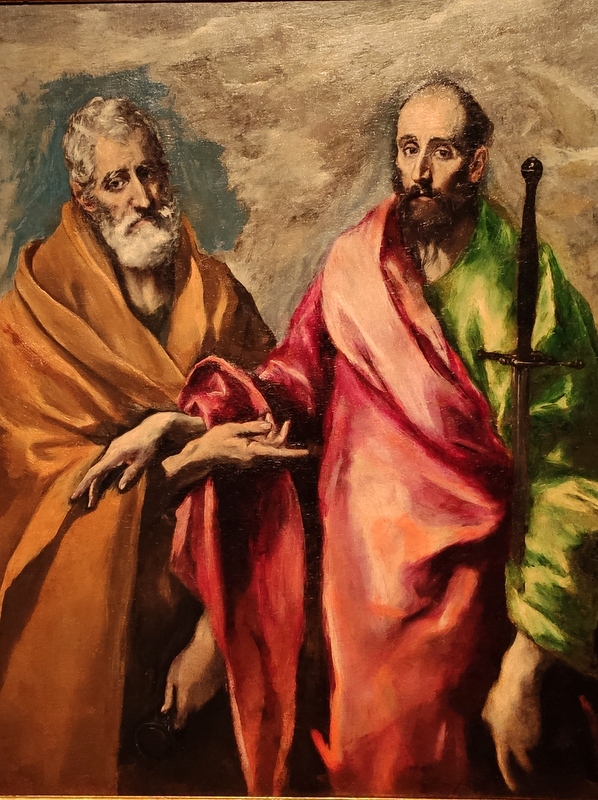

ルネッサンス、バロック様式芸術

|

|

| 聖ペテロと聖パウロ (エル・グレコ) |

聖パブロ (ディエゴ・ベラスケス) |

|

|

| マルメロと柘榴の実の籠(ファン・デ・スルバラン) | |

|

|

| 聖バルトロマイの殉教 (ホセ・デ・リベラ) |

聖母子、聖イサベルと 聖ファニート(ルーベンス) |

| @ | |

|

|

| キリスト昇天祭のブチントローの帰還 (ジョヴァンニ・アントニーオ・カナール) |

|

カタルーニャ近代芸術

日本では殆ど知られていない作家ばかりと思いますが、地元カタルーニャの画家、彫刻家、写真家などの作品において量、質共に一番を誇っています。

ピカソ、ミロ、ダリに代表される近代芸術

|

|

| 公表展示会の描写(ジョアン・ミロ) | |

|

|

| 学術研究 (パブロ・ピカソ) |

帽子と毛皮の襟を付けた女性(パブロ・ピカソ) |

スペインを代表する近代絵画の巨匠の二人、ピカソ、ミロ、ダリの作品が少数ながらあります。

もちろん、ピカソ、ミロ共に専用の美術館がここバルセロナにあるので、わざわざこれらの作品を見に行く理由はありませんが、メインとなるロマネスク美術鑑賞のついでとしては決して悪くありません。

そのなかでも興味深いのはミロの作品「公表展示会の描写」。

抽象画のイメージが強いミロですが、初期にはこんな写実的な絵も描いていました。

|

| 二人乗り自転車に乗るラモン・カザスとペレ・ロメウ (ラモン・カザス) |

ダリやミロが有名過ぎて日本ではあまり知られていませんが、カタルーニャの近代芸術の作家の中には、世界的に知られたラモン・カザスなどの作家の作品も多数含まれています。

IBMの壁画(ジョアン・ミロ)

彫刻作品の中での見物の一つは、ミロの巨大壁画。バ

ルセロナの IBMの支店にあったものが、このカタルーニャ美術館の2階の大広間に展示されています。

ガウディの家具

|

|

| ガウディがデザインした家具が展示されています | |

|

|

| カサバ・トリョ | コロニア・グエルの椅子 |

美術館には思いがけず、ガウディがデザインした、扉や椅子などの家具も置かれています。

また、一番弟子でガウディの右腕だったマリア・ジュジョールの制作した家具などもあり、その中ではガウディが作ったコロニア・グエル教会の礼拝堂の椅子が見物です。

現在、教会にあるものは全て作り直されたレプリカですが、現存するオリジナルの8つの椅子のうちの一つがここに展示されているものです。

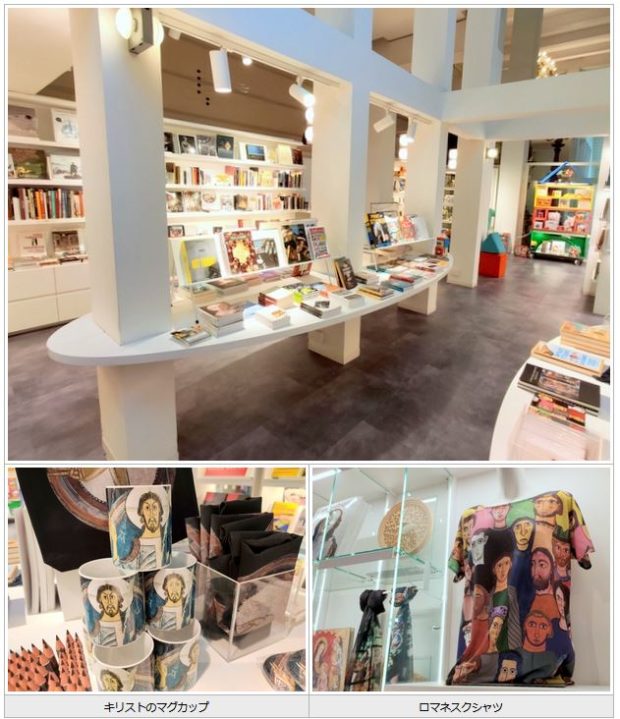

ショップ

見学の最後はショップになります。

中は広くそれなりに品ぞろえがありますが特にお土産にするものは見当たりません。

ただ興味があればロマネスク芸術の思い出に何か探されのも良いかと思います。

尚、ショップは美術館の外、入り口の手前にももう一軒あるので入場チケットを持っていなくてもそちらに入ることが出来ます。

まとめ&アドバイス

美術館の立地は主なガウディ建築がバルセロナ市内の中心部に位置しているのに比べると最寄りの地下鉄駅から遠く、また丘の上にあるのでアクセスには時間が掛かります。

ただ、それに反して美術館からはバルセロナの街が一望でき、それだけでも来た価値があったと思えるかも知れません。

また、建物の外観は王宮を思わす様な威容で館内も1階ロビーから2階のドームまで、歴史こそ浅いですがルネッサンスを元に建てられただけあり荘厳な雰囲気漂う中を鑑賞ができる空間になっています。

所蔵作品数は膨大、また展示もゆったりしていて日本の美術館の混雑とは雲泥の差と言えます。

ただし欠点を敢えて挙げると展示作品数が膨大なこともあり、一日で全部見切るのにはかなりの時間を要します。またその間集中力を持続するのは不可能。

丹念に見ていくのなら、最低でも2日は必要です。

また一方で規模の割には訪問者も多くなく、ここがどの国のガイドブックにもお勧め上位に入らず、マイナーな美術館になっているのには理由があります。

それは展示は一応ロマネスク芸術から時代順に、ゴシック、ルネッサンス、バロック、そして近代芸術と見て行けますが、巨大な建物に並べれるだけ並べたと言える展示は、その数とジャンルが多いだけに雑多な感じが否めないところ。

更に悪い言い方をすると、それはまるで食べ放題のビュッフェ料理を食べた後の様な食後感に似たようなものもあります。

もちろん入場料とその展示作品の数から言えばコスパは悪くは無いと思いますが、もう少し絞った展示が行われると見やすいはず。

マドリッドのプラド美術館の様な中世の巨匠の画家、彫刻家の有名作品があるわけも無いのですから余計、展示作品を厳選するべきです。

あと、これは個人的ですが昔は確かにピレネーの山の教会では保存が難しかったかも知れませんがスペインも経済的に豊かになり、例え田舎でも現在なら技術的にも十分保存は出来る様になっています。

なので、ロマネスク壁画は本来あるべき場所である教会に戻してあげるのが、最良かと思いますがどうでしょう?

元々あったところで時代に関係なくそのこにたたずんで、もし絵の具の色が劣化して消えてしまってもそれはそれ。

現在、生きる私達のエゴで自然に消えていくものまで残す必要はないと思います。

【入場チケット手配】

現在、手数+2.5€で入場チケットの手配をしています。

自分でご購入される場合と違い、チケットの取り間違いリスクがゼロ。

よろしければ是非ご利用ください、詳細は以下。

バルセロナウォーカー、格安チケット購入代行。

|

お勧め度:14点/20点 |

| 住所 | Parc de monjjuic 【地図はこちら】 |

| URL | http://www.museunacional.cat/en |

| TEL | 933 19 57 40 |

| 開館時間 | 10月-4月 10:00~18:00、5月-9月 10:00~20:00 日曜、祝日 10:00~15:00 閉館日:月曜日、1/1, 5/1, 12/25 |

| 料金 | €12(2日間有効/最初の入場から一か月以内で2日入れます)、16歳未満無料 ※お得情報※ 毎週土曜15:00~、毎月第一日曜、5/18, 9/11, 9/24は無料(要オンライン事前予約) |

| 最寄駅 | 地下鉄1,3号線 España(エスパーニャ)駅から徒歩10分 |

記事は取材時点のものです。現在とは記事の内容が異なる場合もありますのでご了承ください。間違った情報、また有用新情報、分かり難い点や質問等ございましたら情報共有いたしますので、サイト内の「バルセロナ観光情報掲示板」に書き込んでください。

|

この記事を書いた人:カミムラ:生まれ京都府。1989年日本を離れバックパックをかついで海外へ。アジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパを旅し1997年よりバルセロナに在住。。 記事最終更新 2023.010.17 |

近くの見所

ピックアップ記事。

観光記事一覧

基本情報記事一覧

レストラン記事一覧

ショッピング記事一覧

エンターテイメント記事一覧

|

【サッカー情報】 バルサ。世界屈指の人気チームを中心に解説します。 |

|

【フラメンコ情報】 本場アンダルシアに負けず劣らずのレベルの高いフラメンコがここでも見れます。 |